2014年 7月20日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

(入場無料)

シベリウス:交響曲第7番

ブルックナー:交響曲第9番

指揮:三原 明人

市川交響楽団

(終了しました)

2014年7月20日(日) 本番当日

どうしても書くことができないので、この日の日記は割愛いたします。

(2014年12月30日 記載)

2014年7月19日(土) 前日GP

どうしても書くことができないので、この日の日記は割愛いたします。

(2014年10月30日 記載)

2014年7月12日(土)

合奏に参加することが出来ませんでした。遅れをとりました。ブルックナー、少しだけ外野で聴きましたが、いつもより木管の響きやバランス、音程が良かったと思います。うむ、参考になりました。

次回は前日のGPです。

2014年7月6日(日)

日曜日の変則練習日です。

前半はシベリウス。後半のブルックナーより参加。オーケストラ全体としては、亀のような歩みではありますが、少しずつ進歩しているように感じました。うれしかったですね。

しかしながら、個人的には今日はこれまでで最悪の出来でした。チューニング直後であるのにもかかわらず別の惑星からきたような不思議な音程、そして真骨頂である場違いなフレーズ感も満載、と”自分らしさ”を発揮してしまいました。途中で気持ちの切り替えもできず、参りました。

たった1つだけですが、自分にも進歩がありました。第1楽章80小節目のアフタクトからです。ここのEsのアクセントが苦手で、かつ音を出すタイミングが遅れ気味だったのですが、今日は初めて正確な演奏ができたかな。今日はそれが収穫だったと、割り切りたいと思います。本番まで、あと2週間・・。

2014年6月28日(土)

マエストロ練習です。ブルックナーのみ。

はじめに各楽章、部分的に問題点を修正していきました。前回の練習では、1番フルートはピッチを低めに設定してしまい、途中で修正が上手くいかずあえなく撃沈。絶対に低くしないぞ、という気持ちが強すぎたのか、今日は逆に高めになってしまいました。うーむ、なぜこんなことも出来ないか・・。

練習時間の最後の1時間弱で、全曲通してみました。当たり前ですが、部分的に練習していた時にはなかったことが色々起こります。第2楽章の途中で手がしびれはじめ、また慌ててしまったのか、いつもは出来ている素早い譜めくりができませんでした。手のしびれは何か良い対策があるのか悩んでしまいますが、譜めくりは部分的に暗譜で吹くか楽譜を切り貼りするかで対策をしようと思います。

![]()

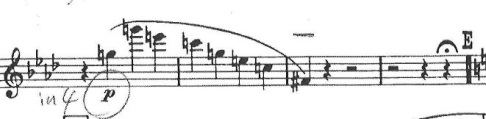

第3楽章の85小節目(上の画像)からは、私のお気に入りのフレーズです。今日はこれまで練習の中では良かった方ではないかと思います。ここはうまくいくととても気持ちが良いですね。音の出だしは指揮者を見て、十六分音符で一緒のCisを出すタイミングでは、コンミスの弓を凝視。この作戦でいきたいと思います。

全体的には、ブルックナーの雰囲気はまだまだ出ていませんが、技術的なまとまりという点では、少し進歩したような気がいたします。毎回このくらい進歩が見られるとうれしいですね。あとはブルックナーの雰囲気、どれだけ演奏者がブルックナーの音楽に共感できるか、だと思います。

2014年6月22日(日)

日曜日のマエストロによる特別練習です。前半はシベリウスでした。

後半から参加をしました。今日は、ブルックナーの第2楽章と第3楽章です。第2楽章は、Trioを除けば、良い仕上がりになってきたかな、と思います。Trioは元々難しいうえに、今回は数あるブル9の演奏の中でも、トップクラスの速いテンポ設定なので、四苦八苦しています。音楽というよりは、瞬発力、俊敏さを求められるスポーツだと思って取り組んだ方が良いかも。ただ、あっという間に過ぎ去ってくれるので、演奏がうまくいかなくても、第3楽章のような大きなダメージはないのでは、と都合のよいことを考えています。

昨日の個人的な問題点であったTrioの9小節目からのソロ、3拍目の十六分音符の動きについて。今日は十六分音符の動きを速めにすることを意識してみましたが、結果はあまりよくありませんでした。意識するあまり、動き始めが後ろに寄ってしまい、タイミングがずれてしまいました。これはやめよう。

第3楽章、ほぼ通しだけの練習でした。チューニングをしたのにもかかわらず、自分がいつもより低めの音程になっていたのが残念。途中何度も修正を試みましたが解決されず、楽章の最後で、グッと管を入れてようやく周りと合うようになりました。酷すぎます。

個人的な問題点について。自分のイメージ通りに演奏出来たソロもありましたが、こんな吹き方だったらソロ抜きで演奏した方がよっぽど良い場面もあり、ちょっと凹みました・・。一番ひどかったのは、6/14に指摘した、73小節目からのソロです。出だしの音をしっかり吹くことを意識するあまり、その後の跳躍がコントロールされず、まるでブルックナーに関心がないような演奏になってしました。これは本当に恥ずかしかった。

2014年6月21日(土)

代理の指揮者による練習です。前半はシベリウスでしたが、遅れて到着したので、ほとんど聴くことが出来ませんでした。

後半はブルックナー。予定では第1楽章でしたが、急遽第2楽章の練習に変更になりました。フルートで気になったのは、Trioの9小節目からのソロ(上の画像)。3拍目の十六分音符の動きが遅いのでは、と思いました。明日も練習があるので、十六分音符の動きを速くしたらどうなるか、試してみたいと思います。

2014年6月14日(土)

マエストロ練習です。

前半はブルックナーの第1楽章。1度通してから部分的に修正、そしてまた通す練習でした。2回通すと、かなり体力を消耗します。今までとテンポの設定が変わり、本番を意識してか、より伸び縮みのあるテンポになりました。計測はしていませんが、体感的には、演奏時間が短くなったような気がいたします。

相変わらず音程が気になるところは多々ありますが、技術面は少しずつ進歩しているように思います。ですが、どうしてもブルックナーの雰囲気・ニオイがしません。これがとても気になります。残念で、残念で、残念でしかたがありません。

第1楽章の個人的な問題点は以下の通り。

①79小節目からの裏から入る八分音符の発音が遅い。

②115小節目からのメロディー、出だしのGis音がうもれて聴こえにくい。

③131小節目からのCis音、135小節目からのE音が意味のない音に聴こえる。

④157小節目からのホルンとのソロ合戦、E音のピッチが低い。

⑤219節目からのF音、ヴァイオリンと合っていない。

⑥241小節目からの動き、木管内で音の入りと終わりがバラバラ。

⑦260小節目からの裏から入る八分音符の発音が遅い。

⑧280小節目からの動きがクラリネットと合っていない。

⑨429小節目からのH音、音量も音程も場にそぐわない。

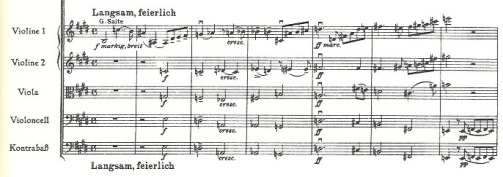

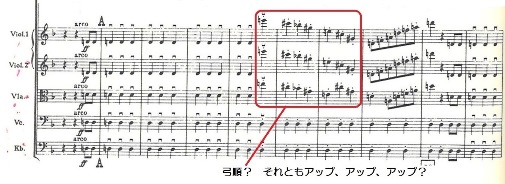

後半はブルックナーの第3楽章です。この楽章も第1楽章と同じように、1度通してから部分的に修正、そしてまた通す練習でした。マエストロの助言でとても良くなったところがあります。練習番号DのEtwas

bewegterです。ヴァイオリンのメロディーに合わせて他の弦楽器がピチカートをしますが、今まではそれぞれの音色もテンポも独立して聴こえていたのが、ピチカートがヴァイオリンに寄り添うことで、とても一体感のある音楽になりました。

第3楽章の個人的な問題点は以下の通り。

①17小節目から28小節までの、白玉のハーモニーがぐちゃぐちゃ。

②73小節目からのソロ、出だしのG音が不安定のため、全体がボロボロ。

③121小節目から128小節目までの、白玉のハーモニーがぐちゃぐちゃ。

④235小節目からのソロが非音楽的で、E音の伸ばしが途中で切れてしまう。

中でも致命的なのは②(上記の画像)です。ただの四分音符8つだけですが、これが自分の中で音楽的に感じることができず、苦戦しています。次回の合奏では、出だしの音のタンギングを丁寧にすることで解決したいと思います。せっかくそこまで良い雰囲気できているのに、突然場違いなメロディーが聴こえるのは申し訳ない・・。

2014年6月7日

急遽練習内容が変更になり、ブルックナーの管楽器は出番がなくなりました。あー、残念。一週分遅れをとってしまいました。巻き返さないと・・。

2014年5月31日(土)

マエストロ練習です。

前半はブルックナーの第3楽章。初めに通した時には、音程はぐちゃぐや、テンポもぐちゃぐちゃで、良いところなし、という感じでした。しかし、2度目にマエストロの助言を受けながら繰り返したときは、それらはかなり改善されていたと思います。

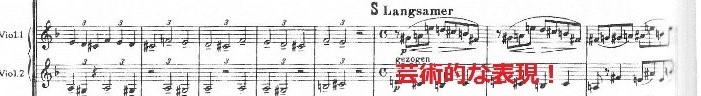

例えば、出だし(上の画像)。第1ヴァイオリンの

G 線によるフレーズ感が素晴らしく良くなりました。それにつられるように、2小節目の3拍目から入る中低音のハーモニーも、音量が大きすぎず適正になり、響きが豊かになり、感動的ですらありました。ブルックナーは、きっとこういう響きを求めていたのだと思います。ブルックナーへの愛が、少しずつ芽生えてきたのかもしれません。うれしいですね。

フルートは、第3楽章でソロがたくさんあるのですが、難しさを感じるのは、練習番号Yの最後のソロ(上の画像)です。普段は私は演奏で緊張することがあまりないのですが、ここは平常心ではいられません。最後の祈りを天に届けたい、具体的には、ホルンの最後の伸ばしに繋ぎたい、という思いがあります。しかし、それを演奏でどう表現したらよいか、まだいいイメージが湧いていません。

後半はシベリウス。会場の端から、こっそり聴いていました。曲の骨格はかなり出来ていると思います。これまでにも何回か書きましたが、予想を上回る仕上がりの良さです。今日は、マエストロのイメージするシベリウス像へより近づけるような、特訓が行われていました。テンポも速めで、まるで巨人の星の世界を見ているようでした(誇張)。テンポをキープし、正確に音の移り変わりを表現する。特に半拍ごとに移り変わる音には注意、といったところでしょうか。

2014年5月24日(土)

ブルックナーのマエストロ練習です。

練習時間のほとんどを第1楽章に費やしました。ピッチやフレーズ感も気にはなるのですが、それよりも奏者の数だけテンポがあることに驚かされました。特に二分音符や付点二分音符といった白玉の音符を演奏する時に、テンポがばらける傾向があります。一見安心をしてしまう音符ですが、集中をして、常により細かい音符でカウントをしていないと、テンポが崩れてしまいます。

全体で気になるのは、練習番号N。似たようなところで練習番号Cがありますが、こちらはriten.してから強奏になり、かつ全員が同じ白玉のメロディーを奏でます。一方問題のNは、accel.sempreしてから強奏になり、弦は刻みで管は白玉のメロディ、と違う形態です。Nは余計にテンポ感の共有が大切になってきます。

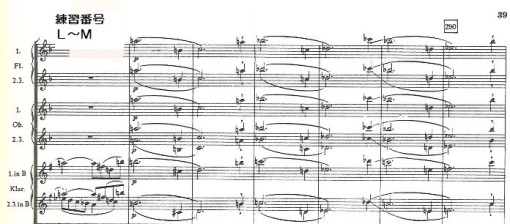

木管で気になるのはたくさんありますが、例えば練習番号LからM(上の画像)にかけて、です。付点二分音符+四分音符のパターンが多いのですが、付点二分音符の時に間延びして、オケ全体のテンポから遅れてしまいます。当事者として反省しなければ。ここは常に四分音符単位でカウント、カウント、です。

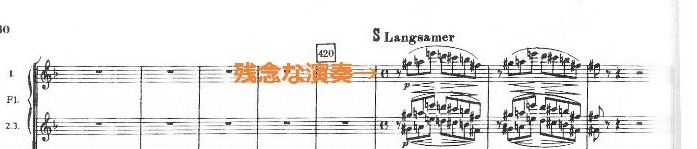

2週間前の反省事項、練習番号SのLangsamer。ヴァイオリンについていこうと、音楽的なテンポの伸び縮みを意識してみました。残念ながら、まだ一体にはなっていないですね。でも、前回のように別の物体ではなく、なんとか笛がヴァイオリンにくらいついている、という雰囲気は出ていると思います。もう少し近づけるよう、意識してみたいです。

2014年5月17日(土)

マエストロ練習、シベリウス1曲のみです。2番フルートの代奏をしました。

合奏の中に入って感じたことですが、現時点では、明らかにブルックナーよりもシベリウスの方が完成度が高いです。複雑な曲ですが、いったん曲の構造が理解できれば、そこからはまとまる、とは思っていました。しかし、その時期はまだ先だと思っていたので、とても驚きでした。

前半は何か所か部分的に取り出し、マエストロがほぼ分奏のような形式で細かく熱血指導。テンポ・音の処理・他楽器との連携等、1つ1つ丁寧に組み立てていきます。1度でできなければ、2度3度と繰り返し。

後半は、前半の残りをやった後、通し練習。通すと色々と事件が起こります。なかなかスムーズにはいきません。しかし、今日1日でさらにレベルアップしたことは確かです。マエストロのシベリウスの指導に脱帽です。降り番なのが残念・・。

2014年5月10日(土)

前半はシベリウス。遅刻してきたため、途中から聴きました。音符は大分追いかけられるようになったと思います。今日は一歩踏み込んで、ニュアンスやバランスを中心に合奏が行われましたが、まだ消化しきれないのか、全体的にもがいている様子でした。実際に演奏すると、難しいのだろうなあ。この難問が解けた暁には、きっとレベルアップしたシベリウスが聴けることでしょう。

後半はブルックナー。第1楽章の後半から。練習番号Mからは弦楽器がとても弾きにくそうでしたね。きっと難しいのでしょう。笛で良かった。練習番号Wの13小節目からの笛を除く木管楽器のコラール。ハーモニーが難しそう。実際に演奏したらパニックになるかも。笛でよかった。それにしても今日のブルックナーの練習内容は、とても密度が高かったですね。練習した箇所は、全体の尺のほんのわずかですが、集中特訓を受けた気分になり、有意義な時間でした。

個人的な問題点は、練習番号SのLangsamer。ここはヴァイオリンとフルートがが同じメロディーを奏でるのですが、結果的に笛が遅くなってしまい、悪い意味でのんびりとした雰囲気になっています。同じ小節内でも音楽の伸び縮みはあるわけで、ヴァイオリンの方が音楽的だと思います。今はずれずれで非常にみっともない。でもこれは意識をすれば修正できるかな、と思っています。ヴァイオリンを見習います。

全体的に残念だったのは、練習番号Zからの2小節間。少しルバートがかかるところですが、音が「絶叫」になってしまい、美しくない・・・。豊かな響きがほしいところです。ここ以外のコーダは、これまでで一番ブルックナーの雰囲気が出ていたのにおしい!!

2014年5月3日(土)

本日は練習はありません。また来週。

2014年4月25日(土)

先週は全く上手くいかず、1週間落ち込み続けていました。気を取り直して・・・。

本日はオケ全体の合奏はなく、私はフルート、オーボエ、クラリネットの木管のトップ練習に参加をしました。第1楽章から、1つ1つ丁寧に練習。合奏で気になっていたところが、実は大した問題ではなく、また今まで気にしていなかったところで注意が必要なことも発見されました。一番の問題は、フレーズのイメージでしょうか。もっと端的に言うと、そのフレーズが明るいの暗いのかが、まるでイメージできていませんでした。これから修行します。

たった3人での練習でしたが、率直に良いところ、悪いところを聞くことができ、有意義な練習でした。仲間に感謝いたします。

2014年4月19日(土)

マエストロ練習でした。

今日は何も書く気がしません。無理して書きません。これで終わりにします。

2014年4月12日(土)

マエストロ練習です。

前半はブルックナーの第1楽章。ブルックナーのマエストロ練習は、今日で2回目ですが、まだマエストロの意図が浸透していないようです。特にテンポの揺れに関しては、1拍2拍ずれていてもそのまま音楽が進んでしまう場面もあり、演奏しながら驚いてしまいます。各々のブルックナー像を取り払わねば。

管楽器として注意をしなければならないのは、練習番号NからOにかけて。弦楽器が8分音符+刻みでメトロノームの役割をしているので、この刻みとかみ合わせる必要があります。管楽器がメロディーなので、感情的にはテンポを動かしたくなるのですが、これがかみ合っていないとみっともない。理性で演奏できるように心掛けます。

個人的には、この楽章は3つの楽章で一番難しく感じています。アンサンブルの場面が多く、自分の音が周りと馴染まないことがしばしば。大きな原因は、迷いながら演奏していることかな・・。迷いがあると、どうしても音が貧弱になりがちです。改めて「交響曲」で頭を担当する難しさを感じています。

後半もブルックナー、第2楽章です。こちらは、より技術力が勝負になる楽章です。個人的な問題は、中間部のTrioですね。1小節を1つ振りでテンポが速いのですが、1拍目に休符で2拍目から出る場合に、ほぼ100%出遅れてしまいます。練習ではメトロノームが必須!それから、音のキャラクターについて。歯切れの良さがもっと必要かなあ。スタッカートの意識を強く持つことで、大分良くなるのではと思います。

2014年4月5日(土)

前半はシベリウス。遅れて練習会場に到着したため、途中から聴くことになりました。印象は先週とほとんど変わりありません。まだ混乱している部分はあるものの、謎が解明できている箇所については、スムーズに音楽が流れているようです。確実に前進しています。

後半はブルックナーの第3楽章、天上の音楽。全体的には、もう少しブルックナーへの愛があるといいのに、と思うことがあります。曲に共感する人が一人でも多く増えてくれると、もっと良い演奏ができるのになあ。

個人的には、まず第一に萎縮せずに堂々と演奏することを心がけました。そういう意味では、今日の練習はとても気持ちよく吹けたと思います。次回以降の課題は、この楽章はソロが多いので、フレーズの出だしと終わりにもう少し神経が行き届くようにすること。どうしたらより魅力的なソロになるか。色々な名手の演奏を参考にしていきたいと思います。

2014年3月29日(土)

前半はブルックナーの第1楽章。今思い返すと、2/15に初練習した時が、一番楽しく演奏をしていましたね。その時は、ブルックナーだ、わーい、わーい、という気持ちだけで吹き散らかしていたように思います。しかし、練習を重ねる度に、演奏をする難しさに気がつき、気持ちが萎縮してきました。

今日は、個人的にはとても苦しみを感じながらの練習になってしまい、残念です。前回までの練習を踏まえて、いくつか確認事項を用意してはいたのですが、練習中は気にする余裕がなく、あえなく撃沈。演奏する楽しさを忘れたら、全てが上手くいかなくなります。問題点を一つ一つクリアすることは大切ですが、もう一度初練習の気持ちを取り戻さないと。

後半はシベリウス。客席で聴いていました。とっつきにくい曲ですが、飲み込むことが出来れば、そこから先は楽しくなるのかな、と感じさせる練習でした。うーむ、こちらの方が良い出来になりそうな予感・・。

2014年3月22日(土)

シベリウスのマエストロ練習です。降り番ですので、今日はお休みです。どんな練習だったのか、気になります。

2014年3月15日(土)

初めてのマエストロ練習です。どのようにブルックナーを料理するのか、わくわくしますね。初回の練習は毎回とても楽しみにしています。

ブルックナーの第1楽章。事前に配布された弦楽器のボーイング譜では、強奏+アクセントの場面でことごとくダウンダウンの指示があったため、テンポは比較的ゆっくりだろう、と予想はしていました。その予想は当たりましたが、テンポの揺れまでは心の準備が出来ていませんでした。マーラーなら驚きませんが、ブルックナーの曲でこのテンポの揺れは聴いたことがありません。かなり動揺しました。ここはまっすぐに音楽が流れるだろう、と思っていたところでテンポの緩急があり、土俵際で危うく踏みとどまった場面が何か所かありました。

第2楽章は、第1楽章に比べるとオーソドックスなテンポ設定、表現だと思います。技術的に難しい中間部のTrio、今のオケの完成度では少し大変だと思いますが、7月までの練習期間中には何とかできるのでは、と感じました。

個人的な趣味ですが、Aからの弦楽器のは、弓順で弾いているようですが(画像上)、全てアップのボーイングだと、格好が良いけどなあと思っています(余計なお世話)。

第3楽章は、基本的には8つ振り。予想の範囲内のテンポでした。この楽章、美しいソロが連発で、1番フルートにとってはとてもおいしいですね。特に最後のホルン+ワグナーチューバへ引き継ぐ、まるで天へ導くような美しいメロディ(画像上)は最高です。カンダタのように途中で地へ落ちないよう、心と技術を磨いて、ブルックナーを表現していきたいと思います。

2014年3月8日(土)

前半はシベリウス交響曲第7番の譜読みです。シベリウスの交響曲を演奏するのは今日が初めてでしたが、謎な曲ですね。特にハーモニーの中での自分の立ち位置が良くわかりませんでした。一体自分はどこにいればいいのだろうか、という気分になりました。不思議な感覚の曲、作曲家です。

そんな謎の曲、今までほとんど聴いたことがなかったので、事前にカラヤン、ベルグルンド、そしてバルビローリの3人の指揮者の演奏を聴き比べてみることにしました。レガートが特徴でゴージャスな演奏のカラヤン、北欧の寒さが伝わりかつ緻密な演奏のベルグルンド、譜割が分かり易く人間の感情の自然な起伏を感じる演奏のバルビローリ。3人の演奏は、そんな感じです。今の時点では、バルビローリが良いなあ、と思いました。

でも、7/20の演奏会では、この曲は私は降り番です。演奏はしません。練習中はまるで謎々を解いているようでしたが、今日は1番フルートを代奏できてラッキーでした。

後半はブルックナー。今日で4回目ですが、オーケストラ全体はまだ形になりません。個人的にもダメダメです。一番厄介なのは、自分が思っているものと違うものが客席で聞こえていること。他の楽器とこういうふうに混ざっているはずなのに、トンチンカンなサウンドが聞こえてきたり、ソロでも表情のない表現であったりと、がっかりのオンパレードです。ギャー、ギャー。

2014年3月1日(土)

3回続けての、ブルックナーの譜読みです。各楽章、細かく分解して練習を行いました。今日の個人的な問題点は2つ。1つは技術的な問題点で、第2オクターブのCisの音程です。どの楽章でも、今一つはまっていません。次回の練習まで要修正です。

もう1つは、気持ちの問題。今回は、実際にはきちんと吹けなくても、吹けているように見せることも大事にしていきたいと思っています。これまでの2回の練習では、それが出来ていたように思いますが、今日はダメでした。何度も気持ちが萎縮してしまい、貧弱な演奏になってしまいました。もう一度、はったりをかませるよう、気持ちを入れ直します。

2014年2月22日(土)

今日もブルックナーの譜読みです。前回とは違う指導者による練習でした。指揮の専門家ではないのですが、ドイツのオーケストラで演奏されていたせいか、ブルックナーのテンポの変化はとても音楽的で、素晴らしいと思います。

オルガン奏者であったブルックナー、ハーモニーがバシッと決まると心地の良い音楽になります。逆に、決まらないと辛い・・。今日は、ハーモニーのバランス、ピッチが気になりました。もっといい落ち着きどころがあるはずです。トゥッティとソロで音程の取り方を意識的に変えようとしていますが、あまり上手くいかず。模索中です。

2014年2月15日(土)

7月20日の演奏会に向けて、練習が始まりました。お題はブルックナーの9番とシベリウスの7番。今日はブルックナーの譜読みです。

20代の頃は全くと言っていいほど理解できなかったブルックナーですが、年齢が増すにつれて、段々と共感をするようになりました。特にこの第9番は、ブルックナーの最高傑作ではないか、と思っています。第8番までもとても美しい曲なのですが、まだどこか人間のにおいがします。しかし、第9番はこの世の美しさを超越して、天国の音楽のように聞こえます。

今回は、1番フルートで出演予定。たくさんの美しいソロがあります。今日は代理の指揮者でしたが、あまり細かく止めなかったので、とても気持ちよく吹くことが出来ました。

これまでの特別企画

・No.36 ベートーヴェン:交響曲第2番&第7番 アマオケ練習日記

(2013年7月)

・No.35 モーツァルト「魔笛」&ワーグナー「指輪」 アマオケ練習日記

(2012年10月、12月、12月)

・No.34 マーラー:交響曲第1番「巨人」 アマオケ練習日記

(2012年7月)

・No33 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2012年4月)

・No32 カヴァレリア&ドヴォルザーク8番 アマオケ練習日記

(2011年11月・12月)

・No31 サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン」 アマオケ練習日記

(2011年6月・7月)

・No30 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2011年2月)

・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記

(2010年12月)

・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記

(2010年7月)

・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記

(2009年12月)

・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記

(2009年7月)

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)