2009年2月22日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

有料公演

ヴェルディ:死者のためのミサ曲( レクイエム)

Sop. 松原有奈 M.Sop.谷口睦美

Tenor 志田雄啓 Bass 黒木純

指揮:森口真司

市川交響楽団

(終了しました)

2009年2月22日(日) 最終回

先月から練習を開始し、あっという間に本番当日をむかえてしまいました。いつものように、9時過ぎに楽屋入り。ステージ上でウォーミングアップをして、10時30分よりリハーサル開始です。昨日は通し練習でしたので、今日はそれを踏まえたうえでの問題点をピックアップ。

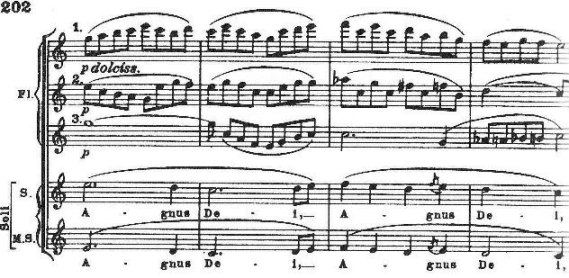

個人的に取り上げてほしかったのは、「Agnus

Dei」の歌と3本フルートのアンサンブル。昨日の練習でも、歌よりもフルートの方が先に音を出してしまう箇所がありました。対処方法として、ブレスの位置を歌手と全て同じにしてしまうことでフルート内で統一。そこを練習したかったのですが、残念ながら取り上げられませんでした。

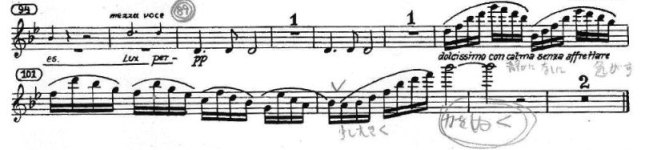

それともう一つ、「Lux aeterna」の最後のソロ(写真上)が鬼門ですね・・・。ここだけ取り上げて練習しても、なかなか思うように決まらないのに、全曲を通して演奏したときに、果たしてうまく行くのか・・・。お腹の支えがとても重要な所です。レクイエムの中で、一番好きな曲だけに、何とかしたいところです。

開演の10分前にオーケストラがステージ上に並びました。いつもと違い、落ち着きませんでした。開演時間と同時に合唱団が、続いてソリスト4名と指揮者入場。その時に気がついたのですが、マエストロは何と指揮台も置かず、スコア無しで指揮をするようです。この85分の大作を暗譜していたのですね!素晴らしい!

1曲目の「Requiem」、緊張するppの出だし。マエストロの落ち着いた、しかし表情豊かな指揮に、合唱団が見事に応えます。それにしても、今回の合唱団は素晴らしかったですね。聞くところによると、9ヶ月間も練習をしていたようで、その努力に頭が下がります。練習量は正直ですね。2曲目は、最も有名な「Dies

irae」。静寂が印象的な1曲目とは対照的に、オケも合唱も、そしてバンダトランペットをも加勢して大爆発!このバンダの配置について少々。

今回のバンダは、ピンスポットのスペースを利用しました。左の写真は舞台側から見た上手のスペース。下手も利用し、ステレオ効果です。このスペース、実際にその場に立ってみると落下防止の柵がないので、かなり危険です。右は、ピンスポットのスペースから舞台を眺めた写真です。大太鼓が暴れ、このバンダが活躍し、4人のソリストが交互に歌い、長~い長~い「Dies

irae」が終了。

さて、前半が終了しましたが、この時点でかなり体力を消耗してしまいました。しかし、ここからが大変です。フルートが最も神経を使う曲が立て続けに登場します。まずは3曲目の「Offertorium」。出だしのチェロに続き、フルートを主体とする木管のハーモニー。んー、いまひとつしっくりとこなかったですね。4曲目「Sanctus」は、特に神経を使うところはありません。皆で騒いで、天使になって、また騒ぐ・・・。こんな感じ。

5曲目の「Agnus Dei」、冒頭で触れましたが歌と3本のフルートアンサンブル、本番だけそれまでと違う場所でブレスをとってみました。ソリスト2人との呼吸も、この場面だけはバッチリ合いました。演奏をしながら、ここだけはすっきりとした気持ちで吹いていましたね。個人的にとても収穫のあった場面でした。

そして6曲目の「Lux aeterna」。やはり、難しかったですね・・・。この頃には、すでにお腹の支えが全くなくなっていました。その影響か、途中でテンポが分からなくなり、一人ダッチロール状態。練習の時にはこういうことはなかったのですが、この大曲を吹ききるだけの準備が不足していたことは、否めませんでした。

余談ですが、この「Lux aeterna」の中で、とても魅力的な三重唱があります。27小節目から16小節間ですが、ここのメゾソプラノとテノールとバスの3人によるアカペラが、私の大のお気に入り。もし、ヴェルレクで一番好きな場面は?、と聞かれたら、ここを挙げるでしょう。今日も、3人のソリストの歌声に聴き惚れてしまいました!最後は7曲目の「Libera

me」。「主よ 私をお救い下さい」、が何度も繰り返される曲です。これで、無事終了。

今回、初めてヴェル・レクを演奏してみて、ベートーヴェンの第九の1st Fluteを初めて吹いた時と、感触がよく似ていると思いました。曲の冒頭から体力のペース配分を考えず、他の曲と同じように吹き続けてしまい、曲中でアップアップ。第九はその後、リベンジする機会があったので、体力のペース配分に注意し、1回目よりは納得のいく演奏ができました。果たして、ヴェルディのレクイエムは、その機会があるか!?

最初から最後まで集中力が途切れることなく、暗譜で見事に振り通したマエストロ。気迫の指揮姿は、本当に凄かった・・・。また、ヴェルレクでこの4人のソリストの声を聴けたのは、良かったですね。とにかく出番の多い独唱陣。歌っている本人は大変でしょうが、ステージの上で聴く事ができたことは、幸福感さえ感じました。この4人、今後は他の演奏会でもチェックしていきたいと思います。(完)

・トップへ戻る

2009年2月21日(土)

前日の稽古。85分間、初めて通しました。「Dies

irae」が終了した前半で、既にバテバテ。第九もそうですが、このての曲は力の配分も重要になってきます。通すと色々な事が起こりますね。個人的に克服しなければならない事はまだまだあり、今日も新たに見つけてしまいました・・・。もう前日ですので、明日は体調万全で臨むめるようにします。

初回の練習から素晴らしい歌声を披露してくれた合唱団、才能豊かな4人のソリスト、そして常にヴェルディに敬意を払い、根気良く指導をしてくれたマエストロに感謝です。

2009年2月14日(土)

本番1週間前。練習回数を重ねる度に、ヴェルディの偉大さ、そしてこのレクイエムのスケールの大きさを、ますます感じるようになりました。それと共に、演奏をする時のプレッシャーも増大・・・。

1st Fluteで個人的に確認しようと思ったところは、以下の5つ。

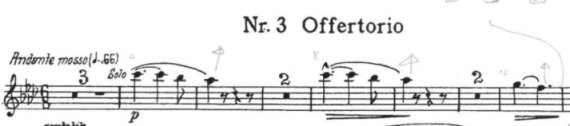

①No.3 Offertorioの出だしの表情 → ?

②No.3 Offertorioの中間部、130小節からのハーモニー → △

③No.5 Agnus Dei 27小節目からの歌・弦・管のアンサンブル → △

④No.5 Agnus Dei 46小節目からの歌と笛3本のアンサンブル → ?

⑤No.6 Lux aeterna ラストのフルート・ソロ → ×

①今までとかなりイメージを変えて吹いてみたつもりでしたが、結果的にはあまり変化していないですね。イメージの仕方が悪いのか、表現をする技術的な問題なのか。解決の糸口が見つけられませんでした。

②音が小さければ小さいほどよいとマエストロから言われた場面。完全に音が死んでしまっています。ただただ苦しい。音程はそれほどおかしくないと思うので、後は苦しさを伴わない吹き方を考えないと。

③ここは2回練習しましたが、1回目は×。2回目はフルートが少しマルカートを意識することで、今までで一番良くそろっていたと思います。後は、毎回このようにアンサンブルが整うように、確実性を上げることです。

④まあまあかな。アンサンブルも乱れていないし。

⑤ここはもう×××。お話になりません。低音域を少したっぷり吹いて、それをベースに高音域に跳躍するイメージで吹く予定でした。が、なぜか十分なブレスでお腹の支えをつくることができず、口先で吹いてしまっています。もう一度やり直しです。

今日新たに問題が発生したところもあります。

⑥No.2 Dies ieae 304小節目から311小節の音楽のつくり → ×

⑥は、久しぶりに吹いたのですが、パート譜を見てもスコアを見ても、ヴェルディが木管陣に何をさせようとしているのかが、よく分かりません。ここはあまり練習回数の多いところではなかったですね。前日の練習へ向けて、再確認です。

まだまだ書き出すことはたくさんあるのですが、もうキリがないのでこの辺で・・・。

2009年2月7日(土)

本番2週間前。今日の主役は、3人(1人は欠席)のソリストでした。初合わせでしたが、3人とも素晴らしい!まさに「選りすぐり」という言葉がピッタリ。ソリストが入ると、圧倒的な表現力で、曲の雰囲気がガラッと変わってしまいます。中には、日本人離れした声量を持つ歌手もいて、見ていて・聴いていて楽しめるソリストたちです。今日の練習は、このソリストの声を聴けただけも満足です。

前回までの練習で、今日の合奏で確認しようと思っていたことがありましたが、全くその余裕がありませんでした。個人的には、これまでの中で最悪の出来でしたね。体中に力が入り、タンギングを失敗して音は外すし、だいたい音そのものが×。ソリストが、こんなにも素晴らしい音楽を披露してくれたのに、申し訳ない。

ということで、今日はこれにて終了。名曲の替え歌でも考えますか・・・。

2009年1月31日(土)

先週までの練習で、曲のイメージを大まかに掴みましたが、今日は曲の細部のニュアンス・バランスの練習が中心でした。

例えば、「Confutatis」から「Lacrymosa」へ場面転換するシーン。テンポの緩み方、音の強弱等の微妙なニュアンスを整えることで、その場面に相応しい音楽が生まれました!続く「Lacrymosa」の音量は「pp」ではなく「p」であることを意識するだけで、別の音楽に変化してしまいましたね。たとえ自分が吹いていない場所でも、こういう変化を感じられるときは、練習をしていて楽しいです。

続く「Offertorio」の出だし(写真上)、ここはどうしたら1回目(アクセント無し)と2回目(山型アクセントあり+ディミュヌエンド)で変化を付けられるのか、迷っていました。楽譜上の違いは分かるのですが、さて実際に楽器を構えてからどういう風に演奏をするか・・・。カラヤン+ウィーンフィルを聴いていても、誰にでも分かるような変化をつけているようには聞えません。今日は、マエストロからその解決のヒントになるようなアドバイスを頂きましたので、大いに参考にしたいと思います。

フルートが活躍する「Agnus Dei」。先週の練習では、27小節目からのフルートの演奏が全体のテンポを停滞させていましたので、今日は指揮者とヴィオラ・チェロを意識しながら、少し前へ進む感じで演奏をしてみました。録音を聴き返してみたのですが、まだ一つの音楽になりきれていないですね。でも、お互いに聴きあおうとしているのは分かる演奏でしたので、そこは大きな進歩だと思います。

その後の46小節目からの歌2人とフルート3本、やっぱり良いですね。こういう美しさを感じられる音楽を演奏できることは、最高の喜びです。モーツァルトもフォーレも、レクイエムではフルートを冷遇してきましたが、ここを演奏するだけでその恨みも忘れてしまうほどです。

「Lux aeterna」、これも「Agnus Dei」同様、フルートが目立ち、素晴らしく美しい曲ですが、個人的にはボロボロでした。あーあ、もったいない・・・。ラストの「Libera

me」、かなり疲れてきて、ピッチがボロボロでした。「一撃必殺」がかっこよく決まり、オーケストラ全体としては良かっただけに、とても残念。

~今後のチェックポイント~

①Lacrymosa 653小節目~657小節目 フルートとヴァイオリンの動きを揃える(今はフルートが遅いか?)

②Offertorio 出だしの2つのメロディーの表情

③Offertorio 131小節目~148小節目 フルート3本のハーモニー、音量はそのままで輪郭をはっきりしたほうがよいか?

④Agnus Dei 27小節目からの弦楽器と管楽器のアンサンブル

⑤Lux aeterna ラストのソロ、特に第三オクターヴのB音を楽に出せるような演奏方法を考える

こんなところでしょうか。来週は、4人のソリストとの合わせ練習です。

2009年1月25日(日)

日曜日の特別練習。初の合唱との合わせです。わくわくする瞬間ですね。どんな音楽が創造されるのか、楽しみです。

第1曲の「Requiem」。これは、「永遠の安息を 死せる者にお与え下さい 主よ」。個人的に課題だったのは、97小節目です。Fis-E-E-Fis

Fis-E-E-Fis~の16分音符パターンですが、入りのタイミングに迷いがあります。1小節前から1stVnが先に出てブリッジになるのですが、見て・聴いて入ろうとすると、難しさを感じます。視覚だけを頼りにしたほうが良いか・・・。ここは、次回以降もどうしたらうまくいくか、色々試したいと思います。音が、Fis-Fis-E-E、であればもっと易しいと思うのですが。

続く第2曲の「Dies irae」は、合唱が出る場面を中心に。「その日こそは 怒りの日。この世はすべて 灰に帰するであろう」。もちろん荒々しさは大切なのですが、事前にテンポを落としてきっちりできるようにしておかないと、楽譜どおりのテンポにした時に、慌てて演奏しているように聞えてしまいます。大人数で大音量の中で演奏していると、こういうところがおろそかになりがちです。「Rex

Tremendae」(威光に満ちた全能の大王よ 恵によって救いをお与えくださる方よ)は、フルートの最高音域でppの場面があるので、そこで音程をとるのが難しい場所があります。ここは、替え指で対処することになりそうです。「Lacrymosa」(その日こそは 涙の日 裁きを受けるため 罪ある人が 灰から よみがえる日)も、音程が気になる所がいくつかありました。

第5曲「Agnus Dei」。「世の罪を除いてくださる 主よ 死せる者に安息をお与え下さい」。ここは、笛の出番です。まずは、27小節目から。歌2人とフルート&クラリネット、だけかと思っていたのですが、練習終了後、ヴィオラとチェロも演奏していることに初めて気がつきました。いやいや、合奏中は全く弦楽器のほうに注意をすることなく、クラリネットとアンサンブルだけを気にしていました。これは失礼。次回は、ヴィオラとチェロも意識して演奏したいと思います。笛の演奏も、もう少し前進していく感じがほしいですね。

続いて46小節目からの3本フルートのアンサンブル。歌2人にまとわりつくような音楽ですが、この3本、それぞれ違うことをやっていて、思ったより整えるのが難しい。もっと言うと、楽譜を追っていくと自然にブレスをとりたい場所が3本ともばらばらなので、歌を中心にして3人がブレスを同じ場所にすることが難しいのです。中には、明らかに歌がブレスをとる場所で、フルートの中の一人だけはタイで音がつながっていたりと、調整しないといけない場所もあります。今日はここを3回練習しましたが、3回とも違う場所でブレスをとってみました。

初の合唱との合わせでしたので、オーケストラとの音量のバランスは課題が多かったと思います。本番まで1ヶ月をきりましたが、まだまだ練習する時間はあります。

2009年1月24日(土)

結局練習に行くことが出来ませんでした。この時点で、既に周回遅れになってしまいました。

明日は日曜日の特別練習があります。そこで遅れを取り戻さないと。

2009年1月17日(土)

後半の「Offertorio」から。ここは、「主イエズス・キリストよ 栄光の王よ 解き放ちたまえ 死を迎えた信徒すべての魂を」、こんな感じ。この辺りも難しいですが、さらに神経を使うのが、その先の「いけにえと祈りを主にささげます」の部分です。神秘的な合唱の中で響く、フルート2本とピッコロのpppのハーモニー!まずは3本で出来る限り合わせて、音量のバランスはソリストがきてから・・・。

続いて、オーケストラの性能が試される「Sanctus」。歌詞は、「聖なるかな すべてを治める神 主の栄光は天地に満ち溢れる いと高きところに、ホザンナ!」。この曲のフーガが、予想以上に難しい。自分の事に精一杯で、なかなか周りの音を聴けないのですが、盛り上がりがあり、演奏していてとても楽しい曲です。ラストはヴェルディらしさを感じる曲ですね。

さて、フルートの露出度が高い「Agnus Dei」。神の子羊、という意味で、歌詞は「世の罪を除いてくださる 主よ 死せる者に安息をお与え下さい」となっています。笛吹きとして楽しみにしているのは、歌二人とフルート3本による旋律です。

上の楽譜が、その場面。素晴らしく美しい旋律です。モーツァルトは笛無し、フォーレは出番は1分未満と、レクイエムではひどい待遇を受けているフルートですが、ヴェルディでは、えらく高待遇です。しかし、今日は楽譜を追いかけることだけに終始していました。もう少し歌とフルートの連携がスムーズにいく方法を考える必要があります。その後は「Lux

aeterna(栄光の光を)」、「Libera me(われを許し給え)」と曲順に練習が進みました。

これで2回目の練習が終わりました。マエストロの引き締まった、一切だれる事のない筋肉質の音楽に、オーケストラも良く反応していると思います。

2009年1月10日(土)

2月の演奏会へ向けて、新年最初の練習です。死者の魂を鎮める曲、「レクイエム」でスタート。このヴェルディのレクイエム、部分的には知っているものの、今まであまり聴いてこなかった曲の1つです。器楽の曲を演奏することの多いオーケストラにとって、今回のように約85分の合唱付きの曲を演奏することはとても貴重な機会。1ヵ月半後の本番の演奏会へ向けて、どんなふうに仕上がっていくのか、楽しみです。

マエストロ森口氏による初回練習。全7曲中5曲の譜読みをしました。笛の出番の多い2曲、第5曲のAgnus

Deiと第6曲のLux aeternaは省かれました。実際に演奏をしてみて、楽器の練習はもちろんですが、歌の事も知っておかないと良い演奏はできないな、というのが率直な感想です。

練習は第2曲のDies iraeを中心に行われました。”その日こそ怒りの日。世の全ては灰に帰る、ダヴィドとシヴビラの証の通りに”、こんな歌詞です。当然激しく荒れ狂うような音楽ですので、マエストロはピッコロは10本くらいいても良い、とのこと。10本は現実的に無理ですが、フルート出演者全員がピッコロへ持ち替える事は出来ますね。マエストロ、こちらはピッコロは毎回持参しておりますので、いつでも正式なゴーサインを出して下さい。楽しみにしています。

また今回は、久々の1st Fluteでのりますが、Piccloや2nd

Fluteを吹くときとは感覚が全く違いますね。やはり、実際にあの真中の席で吹いてみることでしか分からないことがたくさんあります。今日もヒヤヒヤでした。何とか乗り切れるだろうか・・・。

これまでの特別企画

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)