2011年6月25日(土)午後7時開演

習志野文化ホール大ホール

バーバー:祝典トッカータ

レスピーギ:交響詩「ローマの噴水」

サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン」

~アンコール~ オネゲル:夏の牧歌

ジャン=フィリップ:メルカールト

(パイプオルガン)

指揮:世川 望

市川交響楽団

(終了いたしました)

********************

2011年7月31日(日)午後2時開演

市川市文化会館小ホール

カザルス:「鳥の歌」

(チェロ:レベッカ・ラスト)

ゾマー:「アルプスの夏」

(アルプホルン:世川 望)

モーツアルト:フルートとハープの為の協奏曲Kv.299

(フルート:多久潤一朗 ハープ:高野麗音)

ヴィヴァルディ:チェロとファゴットの為の協奏曲RV.409

(チェロ:レベッカ・ラスト ファゴット:フリードリッヒ・エーデルマン)

サン・サーンス:チェロ協奏曲第1番op.33

(チェロ:西方正輝)

指揮:小田野宏之

市川交響楽団

(終了いたしました)

2011年7月31日(日) 7月公演最終回

本番当日です。

睡眠は十分とりましたので、体調は万全です。10:00より、サン=サーンスのリハが始まりました。オケが慣れたのか、ソリストがテンポを遅くしてくれたのか、お互いのテンポ感の接点が見えてきたように感じます。

個人的な問題点ですが、第1楽章のクラリネットとの同じ動きをする印象的なメロディ、相変わらず指が綺麗にまわってくれません。指がまわらないなんて、練習不足以外なにものでもないと思うのですが、直前の練習でもこの有様で、本当に参りました・・。他の曲のリハは聴く余裕もなく、ロビーでひたすら個人練習をしていました。

14:00開演。今日は約2000人収容のいつもの大ホールではなく、500人弱の小ホールでしたので、立ち見のお客様がでるほどの大盛況でした。1曲目のカザルスの「鳥の歌」と2曲目のゾマーの「アルプスの夏」は、残念ながらほとんど聴く事が出来ませんでした。別室で、サン=サーンスの個人練習をしていたので・・。

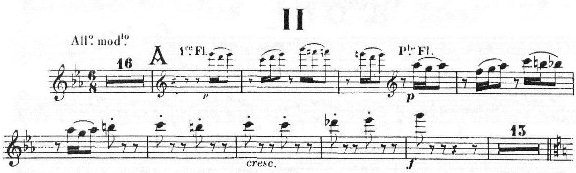

前半最後は、モーツァルトの「フルートとハープ」です。舞台袖で聴きました。多久さんのフルートと高野さんのハープ。息の合った見事なアンサンブル。見ていて微笑ましくなりました。表情も体の動かし方もとてもユニークなフルート、そして美しくも聴かせどころではとても力強く響くハープ。モーツァルトのフレッシュな魅力がステージいっぱいに広がりました。いい曲だなあ・・。これはもう楽譜を購入して、さらうしかない(*演奏会が終わって数日後、無事にブライトコプフ版の楽譜を購入できました)。

休憩後の後半は、ファゴットのエーデルマンさんとチェロのレベッカさんによるヴィヴァルディ。楽器の仕様なのか歌い方なのか、ファゴットの音がとても軽やかに感じました。ファゴットはもっと重い音がするイメージが強かったのですが、軽やかさが新鮮に感じました。チェロもとても情熱的で見事なテクニック。さすが夫婦、アンサンブルの見事さは言うまでもありません。

最後は西方さんの独奏による、サン=サーンスのチェロ協奏曲第1番です。リハーサルではテンポが落ち着いたかな、と思ったのですが、本番では見事に裏切られました。特に第3楽章!今までの練習よりもはるかに早いテンポでした。特にヴァイオリンはこの楽章で早いパッセージがありましたので、悲鳴が聞こえてきたような気がいたします。情熱的で即興的なチェロを、小田野先生が巧みな棒さばきでオケとのアンサンブルをコントロールし、見事にまとめていました。練習から本番まで、マエストロの的確なアドバイスとバトンテクニックには、敬服いたします。また一人、素晴らしい指揮者に出会いました。

打ち上げでは、同じ楽器の特権という事で、フルートの多久さんとハープの高野さんと御一緒させていただきました。笛吹きですので、どうしてもフルートの話題が多くなります。まず料理が置いてあるテーブルの上でお互いの楽器を見せ合い、金と銀の違い、銀の純度(925、943、950、997)の違い、シーム巻とシームレス管の違い、彫刻、高次倍音、アメ横現象、尺八とフルート、今のフルートを選んだ理由等、ずっとそんな話をさせていただきました。こちらは普段中々できない話をして楽しく発散できましたが、相手をされた多久さんと周りの方は、さぞかし迷惑だったかと・・。お二人のブログをご紹介いたします。

フルート奏者 多久潤一郎さんのブログ

ハープ奏者 高野麗音さんのブログ

たくさんのソリストに囲まれた、非常に珍しい演奏会で、練習から打ち上げまで、楽しむことができました。(7月公演終了)

2011年7月30日(土)

前日のGPです。

今日は出番のサン=サーンスの練習は一番最後のコマなのですが、それでも練習開始時間に間に合うかどうか、朝から不安でいっぱいでした。朝早くから遠方で拘束されていて、終了時間も流動的。それでもわずかな可能性にかけて、楽器と楽譜はバッグに用意して、いつでも逃げられるよう準備をしていました。

そして奇跡が起こりました!予想していたよりも早く開放されたので、早速帰り支度を開始。幌付き2tトラックで高速道路を突っ走り、トラックを置いてからママチャリで駅までダッシュ。そして電車を乗り継いで、急いで練習会場へ。なんとか、サン=サーンスの練習には間に合いました!

ちょうど「フルートとハープ」の練習が終わる時にホール入りしました。先週、フルートの多久先生にご挨拶が出来なかったので、先生の出番終了食後、楽器を持って訪ねました。自己紹介をしてから、お互いの楽器を紹介。これは笛吹きとしてはマナーのようなものです。

軽く音だしをしてから、サン=サーンスの練習です。若いチェリストが超ノリノリなのですが、オケがそのスピード感についていけてない感じがします。そのスピード感を共有できれば、炎のような一体感のある演奏ができると思うのですが・・。今は、ただあおられて、びっくりして、音楽が崩れてしまっているような気がいたします。

今日のフルートの問題点。練習回数を重ねるほど、指がまわらなくなっていく・・。明日は本番なので、早く寝て、体調を整えます。これが一番効く(可能性のある)方法だと思います。

2011年7月23日(土)

ソリスト合わせの練習です。

前半は、モーツァルトのフルートとハープ。2人の若いソリストは、生き生きと演奏をしていました。オーケストラもとても頑張っているとは思いますが、第3楽章が難しさを感じてしまいます。

後半は、サン=サーンスのチェロ協奏曲。こちらも若いソリストが、縦横無尽に駆け回るような、素晴らしい演奏を披露してくれました。これまでの練習のテンポよりも、体感速度ではかなり速くなりました。演奏をしていて、慌ててしまう場面がありましたので。

そんな素晴らしいソリストの演奏を聴くことが出来た一方、自分自身の演奏では悩みが深くなるばかり。通常の演奏会ですと、3ヶ月の練習期間のうち、1ヶ月過ぎるころに色々な問題点に気づき、そこから少しづつ修正をしていくことが多いですね。ところが今回は、練習期間が1ヶ月弱ですので、このペースだと問題点を抱えたまま本番に突入・・。ギャー、ウォー!

いやいや、ここは踏ん張りどころ。残り1週間で何としても解決をしなければ。問題点は色々あるんだろうけど、根本的に力みすぎなんだよね・・。

2011年7月16日(土)

2回目のマエストロ練習です。

前半は、モーツァルト。はじめはベクトルが揃っていない演奏でしたが、マエストロが一言アドバイスをしたとたんにベクトルが揃い、モーツァルトの優雅な雰囲気の音楽に変わっていました。驚き。フルートとハープの協奏曲ではありますが、モーツァルトですのでオケ伴奏にはフルートはありません。客席から楽しむしかありませんね。来週はこの曲のソロ合わせがありますが、この雰囲気の伴奏であれば、とても良い演奏が期待できます。

2曲目は、サン=サーンス。この曲はフルートの出番があります。曲のポイントになる部分をしめることに練習の重点がおかれました。今日のマエストロ練習で特に印象的だったのは、練習に一切の無駄がない、ということです。出だしから練習をしましたが、良くない部分で音楽を止め、手短に的確なアドバイスをし、大体の部分はそれによってがらっと音楽の雰囲気は変わりました。そして常に練習時間を意識しながら、限られた時間の中で、最大限の効果のある練習をされようとしています。素晴らしすぎる。

3曲目は、ゾマー「アルプスの夏」のソロ合わせです。この曲はフルートはありませんが、前にも演奏していますね(2008年11月 十束尚宏氏の指揮)。前回との大きな違いは、アルプホルンの演奏する向きでしょうか。前回は上手(歌口)から下手(ベル)に向って完全に横向きでしたが、今回はオーケストラの中からベルを客席に向けて吹いていました。こちらの方が、当然ですが音がダイレクトに飛んできます。曲もユニークですが、アルプホルンを見られるのも楽しみにひとつですね。

2011年7月9日(土)

マエストロ・小田野氏による初練習です。お名前しか知らず、どういう音楽作りをされる方かは分からなかったので、少し緊張しながら練習会場へ向かいました。

5曲全てをざっと練習しました。マエストロに接して感じたこと。まず作曲家への敬意があり、その作品から感じ取った溢れんばかりのイメージを既に持っていて、それをオケの団員に伝えていく・・。言葉で書くと、指揮者としてはごく自然なことのように聞こえてしまいますが、実際に接してみると、他の指揮者よりも団員へ伝えていく気持ちがとても強い方だな、と思いました。偉大な作曲家が創造した素晴らしい作品が他の何よりも優先される練習に、これが本来あるべき姿、と納得しながら演奏をしていました。

フルートの出番は、サン=サーンスのチェロ協奏曲の1曲です。先週の団員のみの練習で、曲のおおよその雰囲気と、音を出す場所の確認は出来ました。今日は曲の雰囲気に合った表現がどのくらい出来るか、を考えながら練習に参加をしました。個人的には前回の練習よりも上達はありませんでしたが、マエストロのイメージしているサン=サーンスに、なんとか近づけるようにしたいものです。

2011年7月2日(土)

6月の演奏会終了直後の練習です。今度は7月末日の演奏会へ向けて、練習がスタートしました。練習期間が1ヶ月ないのは、ちょっときついな・・・。

今回は全て協奏曲です。6人のソリストが登場する、なんとも贅沢な演奏会です。普段の演奏会で協奏曲というと、ピアノ協奏曲かヴァイオリン協奏曲、になってしまいますが、これらは曲数も多く、また傑作が多いので、演奏会で多く取り上げられるのは、自然な流れでしょう。その点、今回はアルプホルンやフルート、ハープが登場し、ユニークな演奏会になりそうです。

笛吹きとしては、モーツァルトのフルートとハープ、が気になります。ハープ協奏曲は1994年7月に選曲されたことがありますが、フルートの協奏曲は、少なくとも私が入団してからは初めてです。昔の記録を見てみると、昭和43年に大御所、林りり子さんが出演した演奏会がありました。今回の演奏会では、多久潤一朗氏がフルートを演奏いたします。特殊奏法を多用する、マグナムトリオでの活動の印象が強く、モーツァルトとは程遠いイメージですが、果たしてどんな演奏をしてくれるのか、楽しみです。

前置きが長くなりましたが、さっそく練習開始です。カザルスの「鳥の歌」、ゾマーの「アルプスの夏」の順にさっと練習し、モーツアルトのフルートとハープから練習を見学しました。もちろん、オケ伴奏にフルートはありません。本当はここで、ソロをきちんと代奏が出来れば、かっこ良くきまるところですが、その余裕はどこにもなく・・・。

練習を聴いて、やはりモーツァルトは特別な作曲家だな、と思いました。この曲に限ったことではありませんが、曲を作った、という雰囲気は全く感じられません。モーツァルトを通して、神の声を聴いているような、そんな錯覚に陥ります。フルートの楽譜はエチュードと小品集、オケのパート譜を持っているくらいで、モーツァルトを含めて協奏曲のソロ楽譜は、現在1曲も持っていません。この機会に、協奏曲の楽譜も見てみようと思いました。

次にサン=サーンスのチェロ協奏曲第1番。フルートはこの曲のみ出番があります。まだ1stを吹くのか2ndを吹くのかは分かりませんが、今日は1stを吹きました。はっきりとした楽章の分かれ目はありませんが、雰囲気の違いで、3つの楽章が続けて演奏されていることは明確に分かります。とにかくテンポが変化する場所が多いので、まずはその辺を早急に理解する必要があると思います。

残りの時間で、ヴィヴァルディのチェロとファゴットの為の協奏曲RV.409

を、ちゃちゃっと練習して、本日は終了しました。

↑ 7月の演奏会の練習

↓ 6月の演奏会の練習

2011年6月25日(土) 6月公演最終回

土曜日の夜の公演、本番当日です。

17:30にホールが開き、搬入開始。すぐに舞台設営を開始し、20分後には直前のリハーサルが始まりました。曲順に部分的につまんで、ほとんど簡単な音だしであっという間に、開場時間の18:30に。オーケストラの練習が終わるか終わらないうちに、お客さんがホール内に入ってきてしまいました。

19:00開演。プログラムにはありませんが、弦楽器とパイプオルガンによる、モーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」が演奏されました。大震災の追悼の音楽です。シンプルな編成とシンプルな響き、しかしまったく聴き手を飽きさせない見事な作品。演奏が終わると、会場はしばらくの間、静寂に包まれました。

ここで管・打楽器もステージに上がり、1曲目のバーバーです。マエストロの気合の入った振り下ろしで、オーケストラもそれに応えます。大きな破綻はなかったものの、途中何回か「??」になる場面があり、演奏する側としては部分的に綱渡りの気分でした。でも演奏していて面白い!演奏していて段々と熱くなる曲ですね。また、演奏する機会が少ない曲ですので、この曲を演奏できてよかったと思います。パイプオルガンとオーケストラによる曲で、これほどアクロバティックな曲は他に知りません。

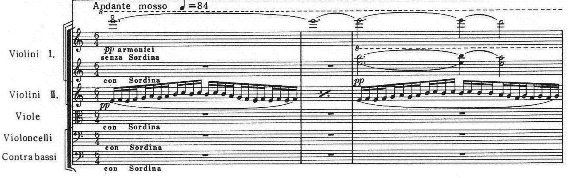

2曲目のレスピーギ。出だしの弦楽器がいい雰囲気を作って、オーボエのソロに引き継ぐ・・。いい曲ですね。全曲を通して、細かい事故はありましたが、比較的安定した演奏だったと思います。各楽器のソロ合戦があり、また水をイメージしたレスピーギの卓越した描写力など、この曲の魅力はたくさんあります。一度演奏してみたい曲でしたので、ピッコロを吹きながらうれしさを感じていました。そして、再演してみたい曲の1つになりました。

メインのサン=サーンス。出だしの弦楽器のハーモニーは、いつもどおり、とても美しい響きでした。とても良い雰囲気でスタートしたのですが、テンポが少しあがり、細かいパッセージが始まったところで、残念ながら、オーケストラは不安定な演奏になってしまいました。パート・セクションによっては慌ててしまい、指揮者の棒よりも、明らかに早く演奏が終わっていた場面もしばしば・・。こういう時は苦しいですね。

しかし、テンポが落ち着いて、第1楽章後半のオルガンの入る場面では、弦楽器の美しいメロディが聴こえ、安心して聴くことが出来ました。このあたりから、オーケストラの演奏が落ち着いてきたように感じます。

そして、第2楽章。音楽の流れの良さと適度の理性は、本番が断トツに良かったと思います。演奏していて、一体感を感じました。音楽が自然に前へ前へと進んで行く心地良さ。オルガンの強奏で始まる後半(その直前のpppのハーモニーで「何人」か抜けていましたが・・)も、前半同様とてもいい演奏だったと思います。ああ、楽しかった!アンコールは、オネゲルの「夏の牧歌」。

変則日程の演奏会でしたが、なんとか無事に終了いたしました。しかし、慌ただしかった・・・。(6月公演終了)

・トップへ戻る

2011年6月23日(木)

平日の夜に行われる変則日程のGP。前から予定されていたこととはいえ、とにかく朝から落ち着かず、どうしたら練習時間に到着することができるかで、頭がいっぱいでした。出来るだけ逃げ足を早くするには、荷物は軽いほうがよい、ということで、いつもは持参するスコア4冊とその他をカバンからどかしました。結果的には間に合ったので良かったのですが、ホールに到着した途端、本日最大の目的を遂げた気分になってしまい、ぐったり・・。

さて、本番の会場を借りてのGP。到着すると、ソリストがパイプオルガンの調整をしていました。まもなく、オーケストラも練習に入りました。プログラム順に練習をしていきましたが、大変な練習でした。いつもより集中力に欠け、非常に不安定な演奏でしたね。変則日程とはいえ、本番のホールでGPを行うことはとても重要ですから、必要な練習です。

本番当日も、楽屋入りから開演まで、今までに経験をしたことのない短時間のスケジュールですので、果たしてこなせるかどうか。でも、頑張るぞー。

2011年6月18日(土)

管楽器分奏です。

ローマの噴水、サン=サーンスのオルガン、祝典トッカータ、の順に練習しました。アンサンブルで問題と思われるところを重点的にチェック。本番まであと1週間。あー、あー、あー。

次回はGP。変則日程で木曜日に行われます。

2011年6月12日(日)

日曜日の特別練習。午前10時から午後4時半までの長時間練習です。オルガン奏者はいませんが、ハープ2台にチェレスタ等が入りました。

アンコールに続いて、サン=サーンスのオルガンの練習。第1楽章、今までテンポが遅めだったのですが、今日の練習で少し速くなりました。作曲者指定のテンポに近づき、とても演奏がしやすく、音楽にノリが出てきたように感じます。これだけで気分が明るくなりました。本当にテンポ設定は大事ですね。

6/5に課題をいくつか挙げましたが、今のところ完全にクリアしたものはありません。ただ、どの項目についても前向きに進んでいることは、間違いないと思います。特に、第2楽章の練習番号Sの10小節前pppの和音。前回の練習では、バランスが悪くて、なぜこんな響きになるのか不思議だったのですが、ピッコロの音量を少し大きめにすることで、バランスが整いつつあります。個人的には、もう少し全体の音量が落ちてくれるといいな、とは思うのですが、ここはバランスが取れる方法を優先しましょう。

続いて、ローマの噴水。こちらも6/5に挙げた課題を気にしながら、練習をしました。全くと言っていいほど良くなっていないのは、練習番号18の3小節前からのソロです。相変わらず、音楽の方向性が見えない・・。酷過ぎる。少し改善されたのは、練習番号21からのソロ。低音域の音を充実させることで、問題を解決できそうです。

最後は、祝典トッカータ。オーケストラ全体としては、まとまってきていると思います。個人的には、細かいところがまだクリア出来ていません。例えば、練習番号11の3小節目、3拍4泊目の動き。今日はオルガンはいなかったですが、オーケストラの中で一緒に演奏するはずのクラリネットとですら、縦線が合っていませんでした。このくらいはきちんと出来るようになりたいものです。

2011年6月11日(土)

メルカールト氏と2回目の合わせ練習。オルガンの出番のあるところを中心に、練習が行われました。

祝典トッカータ、縦線は大分合ってきましたので、場面ごとの表情の変化を付けられたらもっと良くなるのでは、と思います。ローマの噴水、弱音での表情が今後の課題でしょう。サン=サーンスのオルガン、今日も弦楽器のメロディーが美しかったですね。

明日は、日曜日の特別練習。

2011年6月5日(日)

日曜日の特別練習。本番の会場である習志野文化ホールで、しかもパイプオルガンを使っての練習です。ここのパイプオルガン、巨大なNHKホールのと比べると、パイプやストップの数は約半分ですが、それでも立派なオルガンです。このホールでの久々の演奏にワクワク。

上手にパイプオルガンを設置(ホールのHPより借用)

サン=サーンスのオルガンから。まずは問題のあるところを部分的に取り上げてから、楽章ごとに通しました。限られた時間の中、この練習方法はとても効率が良いですね。このホールで音を出してみて、まず気がついたこと。弦楽器の響きがいつもより美しい・・。第1楽章の後半、オルガンで始まるハーモニーに続く弦楽器の旋律に、思わず惹き込まれました。

サン=サーンスの個人的な問題点をピックアップ。

第1楽章

①練習番号Dのffの音が鋭すぎる。包み込むような音を出すイメージで。

②練習番号Iの7小節前からは、弦楽器とタイミングを揃えるように。

③練習番号Iから走りやすい。強拍と休符を意識することでテンポをキープ。

④練習番号Lから強奏の5小節間。休符直後の発音が遅れる傾向にある。

第2楽章

⑤練習番号Aからの十六分音符の動きをクリアにする。

⑥練習番号Dからの動き、音域によって響きに大きな違いがある。

⑦練習番号Lからの十六分音符の動きをクリアにする。

⑧練習番号Oの3小節目からの動き、音域によって響きに大きな違いがある。

⑨練習番号Sの10小節前pppの和音、バランスが最悪。なぜこんな響きになるのか不思議。

この曲が演奏をしていて、一番難しさを感じます。色々問題がありますね・・。

アンコール曲の練習をはさんでから、レスピーギのローマの噴水。この曲、オケだけでも素晴らしいのに、第3部の「トレヴィの泉」でパイプオルガンが入ると、さらに良くなりますね。めちゃカッコいい!こういうサウンドは、CDでは味わえませんね。そんなお気に入りのレスピーギ、サン=サーンスよりはまとまっているかな、と思います。

レスピーギの個人的な問題点をピックアップ。

①練習番号1の6小節目からのピッコロとファゴット、三拍目の八分音符2つの感じ方がバラバラ。

②練習番号7の4小節前から、トランペットと縦線を合わせる。

③練習番号15の8小節目、動きがあるのはピッコロだけなので、もっと目立たないと!

④練習番号18の3小節前からのソロ、音楽の方向性が見えない。

⑤練習番号21からのソロ、低音域の音を充実させる。全体的に淡白な演奏になっている。

この曲は、いくら課題があっても楽しめそうです。

最後は、バーバーの祝典トッカータ。こちらも、サン=サーンスよりはまとまっていると思います。今日のオルガニストは代奏で、レパートリーではなかったのか、この曲はオケのみの練習。前回はオルガンと一緒に練習をしましたので、やはり物足りなさを感じました。

バーバーの個人的な問題点をピックアップ。

①練習番号11の3小節目、3拍4泊目の動きを落ち着いて演奏する(=オルガンと合わせる)。

②練習番号16から5小節間、装飾音符の付け方を工夫する。

③練習番号21の4小節前から、もう一度丁寧にさらい直す。

④練習番号26の3小節目からの音の跳躍を丁寧に。

⑤練習番号30からのA音、最後まで息が持つよう工夫する。

次回の練習までに、どれだけ改善できるか・・。ぶみー。

2011年6月4日(土)

管楽器の分奏です。

まず、ローマの噴水。予定にはありませんでしたが、急遽練習することになりました。笛で問題なのは、練習番号7の4小節前から。トランペットとのアンサンブルですが、十六分休符の感じ方が違っていて、微妙に縦線がずれていました。笛(ピッコロ)が休符を長く感じていたことは明らかなので、要修正です。

次に、サン=サーンスのオルガン。3曲中、雰囲気を作るのが最も難しいかな、と思います。特にテンポの緩やかな楽章では、オーストレーションも薄くなる傾向にあり、オーケストラの内部がより見えやすくなります。こういうところは、非常に神経を使います。

明日は、ホールを使っての日曜特別練習です。

2011年5月28日(土)

オルガニストのメルカールト氏を迎えて、初めてのソロ合わせになります。名前から、フランス語圏の人かな、と思ったのですが、指揮者との会話はほとんどがドイツ語で、たまに英語、最後の挨拶だけフランス語でした。そんなことに興味を持ちながら・・。

1曲目は、祝典トッカータ。オルガンとのアンサンブルについては、この曲が一番難しそう。オルガンの白玉音符のハーモニーの上でオーケストラが動くというだけでなく、テンポの速い十六分音符の動きを、オケとオルガンで交互に演奏したりと、なかなかスリリングでアクロバティック!変拍子の中、オルガンとオケで1拍づつずれながらアンサンブルをする場面もあります。これがきちんと出来たらカッコいいだろうなあ。

2曲目は、サン=サーンスのオルガン。オルガンの出番のある第1楽章の後半と第2楽章の後半を練習しました。第1楽章の後半は、Poco

Adagio。弦楽器とオルガンを中心とした、心安らぐ曲です。途中から、十六分音符で動く変奏曲のような場面が始まりますが、ここは難しそうですね。いずれにしても、オケだけで演奏するよりも、格段に雰囲気が良くなりました。

最後は、ローマの噴水。オルガンの出番のあるところだけを練習するのかな、と思ったのですが、結局最初から最後まで演奏しました。油断していました・・。技術的に演奏が難しい部分ももちろんありますが、レスピーギの”水”の描写力を堪能しています。素晴らしい!!この曲が演奏していて一番うれしさを感じます。ブミブミ。

2011年5月21日(土)

3曲全て練習をしました。

初めは、祝典トッカータ。まだ縦線合わせ練習が必要な段階です。2回、3回と繰り返し練習したところは、徐々に良くなってきているので、次回は少しでも曲の表現の練習が出来るようになればと思います。

2曲目は、ローマの噴水。個人的な感覚では、この曲が他の曲に比べると、表現の練習に時間を費やすことが出来ているように感じます。出だしの6拍子のテンポ、以前よりも速くなりました。この方が良いですね。スッキリします。ソロも息に余裕が出来ますし、多少表現もしやすくなります。これは朗報です。曲もかっこいい。

最後はサン=サーンスのオルガン。譜面づらだけみると、3曲の中で一番演奏しやすいのかもしれませんが、好き勝手に演奏していて??な場面がいくつかあります。5/7の合奏のときも、同じようなことを感じました。ふーっ。

2011年5月14日(土)

管楽器分奏です。

バーバーの「祝典トッカータ」から。この曲の分奏は初めてです。今の段階で必要なことは、交通整理。まずは形を整えて、そこから表現につなげたいと思います。

次にサン=サーンスの「オルガン」。第1楽章の木管の細かい刻みは、相変わらず苦手です。食らいつこうとしているけど、振り落とされている状態です。ここはまだまだ練習の重点ポイントからは外せません。

最後はアンコールの練習でした。これは出番なし。

2011年5月7日(土)

合奏です。

前半は、バーバー「祝典トッカータ」の譜読み。今回の3曲の中では、最も音符が複雑に入り組んでいる曲です。指揮者の細かな解説に沿って、最初から少しずつ譜読みをしていきました。こういう曲は、譜読みの段階では、一回通してから練習するよりも、有効な練習方法だと思います。無理に通しても、「???」で終了してしまう可能性がありますから。音源で聴くと、オルガンとオーケストラが対決するようなイメージを持っていますが、来月が本番ですので、早く曲の雰囲気を表現できるようにしていきたいと思います。

後半は、サン=サーンス「オルガン」の第2楽章。前半のテンポの速い場面では、少しずつフレーズが表現されてきたように思います。演奏していて爽快感を感じました。今後の注意点は、テンポが突然変わる場面での対応です。前のテンポを引きずらずに、スッパッと新しいテンポで演奏すること。ピッコロも、もちろんその対象です。

今日初めて気が付いた問題点は、後半の音楽が盛り上がる部分です。音がほとんど整理されずに、あちこちから好き放題に鳴っている感じで、ムムム、と思ってしまいました。練習回数を重ねて、今よりも周りを気にするようになれば大丈夫だとは思うのですが・・。

2011年4月30日(土)

管楽器分奏です。ひとりひとりの音程からセクションごとのニュアンスまで、とても細かい練習が行われました。

前半はサン=サーンスのオルガン、後半はレスピーギのローマの噴水。ピッコロで指摘されたことは、中音域から高音域への跳躍のバランスが悪いようです。中音域で十分に楽器を鳴らしてから高音域に跳ぶようなイメージを持てば、解決しそうです。来週の合奏で試してみようと思います。

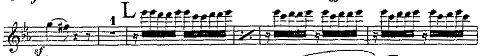

2011年4月23日(土)

今日は練習曲が3曲あります。

まずはローマの噴水。今までは楽譜を追っていく作業が中心でしたが、今日は曲の表情づけに重点が置かれました。出だしの2nd

ヴァイオリンの十六分音符の動き(写真上)、今までははっきりとした音だったのですが、弓を少し寝かせて接触する面積を狭くすることで、少しぼやけた、この場面にふさわしい表情になりました。弦楽器の表現力の豊かさに脱帽。一方、私が担当するピッコロは、ソロの場面でも無表情な音楽で、落胆。

2曲目は、オルガン。前回、この曲のピッコロの音程で苦労しましたが、今日も同じでした。例えば第2楽章の前半(写真上)です。しかし、今日は練習中にその解決方法が見つかったように思います。1つは音程の補正を必要以上に意識しないこと、もう一つは十六分音符で動く音程の幅の狭さを曖昧にしないこと。この2つで解決できそうです。

3曲目はアンコール。降り番です。小編成の静かで落ち着く曲ですね。

2011年4月16日(土)

まずはサン=サーンスの「オルガン」。今日はいつも以上に、ピッコロの音程で苦労をしました。高音域・中音域・低音域、それぞれの音域の音程の傾向は分かっているはずですが、いつもの補正のかけ方では許容範囲内におさまりません。なぜだ? 今日はどうしたらそれが修正できるか、までは分かりませんでした。次週の課題。

次はレスピーギの「ローマの噴水」。こちらは、演奏していてとても楽しい曲です。マーラーの交響曲のように、ソリスト気分を味わうことのできる曲だからかもしれません。ピッコロの音程も、サン=サーンスほどは苦労しません。

問題はソリスト気分を味わえるうれしさの余り、演奏するときに余計な力がはいってしまうことです。これも課題ですね。

2011年4月9日(土)

今日は、レスピーギの譜読みと、サン=サーンスの2回目の練習です。

前半は、レスピーギの「ローマの噴水」。練習の最中に会場入りしたのですが、客席で聴くオーケストラはとても良い響きをつくりだしていて、思わず「おーっ」と唸ってしまいました。以前より演奏してみたい曲の1つでしたので、ワクワクしながら吹きました。オーケストラで”水”の表情がつくりだせるかどうかが勝負。

3番フルートの練習番号A

後半は、サン=サーンスの「オルガン」。今日の個人の課題は、前回散々だった練習番号Aの7小節目からと、練習番号Lからの2つ。表現よりも、まずはタイミングをそろえることに集中しました。A(画像上)については、出だしだけ指揮者を見て、その後は笛の1番2番を聴くことで合わせることが出来ました。後は表現力です。

ピッコロ(兼3番フルート)の練習番号L

問題はL(画像上)からの、たたみかけるような音楽。音符のパターンとしてはAと変わらないのですが、テンポが少し早くなるのと音楽的に勢いが必要なところです。今のところ、どうしてもテンポを周りよりもゆっくり感じてしまい、スパッとタイミングを揃えることが出来ません。次回要調整。

2011年4月2日(土)

6月の演奏会は、全曲オルガンが入る大変魅力的なプログラム。3月の第九の公演中止後、初めての練習になります。

今日はサン=サーンスの譜読みです。この交響曲第3番、初めて聴いたのは中学生の時。バレンボイム指揮・シカゴ交響楽団のLPです。パイプオルガンとオーケストラのゴージャスなサウンドに夢中になり、何度も何度も繰り返し聴いていました。その後、吹奏楽でこの曲を演奏する機会があり、喜んでステージにたったのですが、本番では思うように演奏できず、また何度かありえないミスをしてしまい、それ以来、この曲から距離を置くようになってしまいました。

それから10年以上経った今年、またこの曲を演奏する機会が巡ってきました。会場は吹奏楽で演奏した時と同じホールで、かつオルガニストは同じ欧州人(前回はドイツ人で今回はベルギー人)など、色々共通点があります。私にとっては昔の記憶を思い出してしまい、ドキドキの演奏会でもあります。

さて、譜読みが始まりました。第1楽章。おー、やっぱりバラバラ・・・。音楽の表現以前に、まずは縦線を合うようにしなければ。第2楽章、こちらはつくりが第1楽章よりは単純ですので、合わせ易いです。でも、やっぱり出来ないところは10年以上経っても出来ない。あー、あー、あー、あー・・・。

これまでの特別企画

・No30 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2011年2月)

・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記

(2010年12月)

・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記

(2010年7月)

・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記

(2009年12月)

・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記

(2009年7月)

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)