2012年7月22日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

十束尚宏: 交響曲(世界初演)

マーラー: 交響曲第1番「巨人」

指揮:十束尚宏

市川交響楽団

(終了いたしました)

2012年7月22日(日) 最終回

本番当日です。マエストロの棒で演奏できるのも今日が最後。

少し早めにステージに上がり、リハの準備を始めました。ロングトーンを中心とした練習で、楽器を暖めます。

午前10時30分にリハーサル開始。マーラーを最初から最後まで通しました。色々事件が発生しましたね。私もうまくいかないところがあり、残念。しかし昨日よりは多少の改善があったせいか、気持ちは前向きでした。続けてマエストロ自作の交響曲。こちらも昨日よりも良くなってきたと思います。今までの練習進行を考えると、時間を延長してリハーサルが行われるかなと思ったのですが、予定通り終了しました。

午後2時開演。1曲目は十束先生の交響曲、マエストロの自作自演です。しっかりと力強くタクトが振り下ろされました。練習の時よりも、やや落ち着いたテンポのように感じました。しかしなんという素晴らしい作品でしょう。「現代音楽らしさ」を感じる不協和音の場面もありますが、マーラーを彷彿とさせるような作品です。美しいメロディとハーモニーを奏でる弦楽器と木管楽器、そして狂喜乱舞する金管楽器と打楽器。変幻自在な十束節満載のテンポで、演奏していて熱くならないわけがありません。小節の途中で頻繁にテンポが変わるところは、パズルを解いているようで、とても楽しいですね。客席でどう聴こえるのか、興味があります。

演奏が進むにつれて、各楽器が入りを間違えたりといったことは複数回ありました。その度にマエストロが驚いた表情をされていましたね。音源のない作曲されたばかりの作品を初演するわけですから、どんな雰囲気の曲なのかが分かるまでに、苦労はしました。消化しきれなかったところもたくさんあったと思います。でも初演をする楽しさ、無からつくりあげる楽しさを味わうことはできました。もう一度演奏したい交響曲です。

休憩後は、マーラーの交響曲第1番「巨人」です。第1楽章の出だしの、弦楽器による7オクターブにわたるAの音。特に弦のフラジオは練習で苦労をしていたようですが、本番はこれまでで一番いい響きだったと思います。マエストロの慎重なテンポによくオーケストラもついていった思いますが、テンポの移行では指揮者のテンポに若干遅れ気味だったかもしれません。私は第1楽章から第2楽章のトリオに入るまで、緊張のあまり、手をガタガタ震わせながら演奏をしていました。過去に演奏会中手の震えが止まらず自滅した演奏会があり、それを思い出してしまいましたが、なんとか第1楽章を吹ききりました。

第2楽章。低弦のメロディーがしっかりと決まりました。私はまだ緊張していて、音やリズムをかなり楽譜と違う演奏をしてしまいました。その中には数名の奏者しか音を出さないのに、音を出し忘れたフレーズもあり、かなりショック。ところが、トリオに突入した途端、急に緊張がほぐれ、練習のときと同じように楽しんで楽器を吹くことが出来ました。このトリオ、今回のマエストロのレッスンで最も印象にのこったところです。1小節の中の三拍がそれぞれ時間の使い方が違い、なんとも言えない雰囲気を醸しだしていました。私の中で、ここにくれば大丈夫、という気持ちがあったのかもしれません。もちろん、本番でのマエストロ・トリオは絶好調でした。

第3楽章。この楽章での問題は、弱音を意識する余り、表現が消極的になることです。要注意は、フルート3本のアンサブルの2箇所。本番の演奏は理想とは程遠いものの、今までの中ではうまくいったと思います。この楽章もマエストロの絶妙なテンポの変化、特にルバートのかけ方に酔いしれていました。楽章の最後では、オーケストラから楽譜に書いていない音が聴こえてきましたが・・・。

前楽章の不思議な音が気になりつつ、勢い良く第4楽章が始まりました。本番でも「ゴムが伸びたら縮む」ような、変幻自在なテンポ!

練習番号14からの弦楽器の美しいメロディでも、絶妙なルバートで、出番がないフルートの席から、演奏に参加している人たちをうらやましく見ていました。練習番号39から41にかけてのフルートのソロは、落ち着いて吹くことができ、ほっと一息。ラストは大盛り上がりで、この素晴らしいマエストロの指揮で演奏できることが益々うれしくなり、途中から涙が止まらなくなりました。本当によかった!

打ち上げはマエストロにもご出席をいただき、また個人的にもお話をすることができ、うれしかったですね。話題はマーラーとカレー(!?)について。またマエストロの指揮で演奏ができる日を、心待ちにしています。(終わり)

2012年7月21日(土)

前日のGPです。

前半は十束交響曲、後半はマーラーの第1楽章と第2楽章を練習しました。色々と問題があり、なかなか進まず。私もマーラーは今までと周りの音の聞こえ方が違うこともあり、演奏しながらパニックになってしまいました。自分ひとりだけ違う曲を演奏しているのでは、という気持ちでした。でも、これが本番の演奏会でなくてよかったです。

明日は気持ちを切り替えて頑張ります。

2012年7月15日(日)

今日は日曜日の特別練習で、場所を変えてのダブルヘッダーです。

第1試合は、代理の指揮者による練習です。昨日残っていた十束先生の交響曲の第2楽章を練習しました。とても繊細な楽章なので、楽器間の音量のバランスがとても重要になります。

後半はマーラー。第4楽章はざっと通して、とくに問題なし(?)。あまり感情を入れずにただ通すだけなら、それほど難しい楽章ではありません。逆に第1楽章は問題の多い楽章です。強奏の場面は大丈夫だと思うのですが、弱音の場面とテンポの移行が問題ですね。出だしから弦も木管も緊張を強いられます。超高音域のフラジオを正しい音程で安定的に演奏するのは難しそうです。続く第2楽章はさっと通して終わりました。

* * * * *

第2試合は、マエストロ練習です。マーラーを第4、第1、第2、第3楽章の順で練習が進みました。少し前に別のオケの演奏会を終えて駆けつけてくれたマエストロですが、全く疲れている素振りも見せず、いつものように火の玉のような指揮ぶりに感動。演奏しながら、体が浮かび上がるような感覚になりました。なんという幸せ! また打楽器もほぼ揃っていたようで、その効果もあったかもしれません。

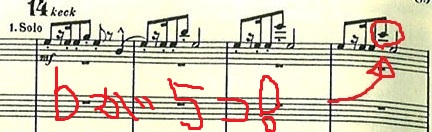

前回、第1楽章の練習番号12からのソロを個人の課題として挙げていました。のっぺらぼうな演奏を何とかしたいと思い、今日は各フレーズの1拍目に重さをかけました。少しは良くなったかな、と思います。You

Tubeでいくつかの演奏を参考にしました。

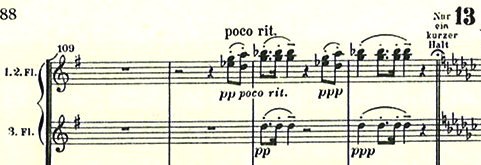

もう一つ何とかしたいのは、第3楽章の練習番号13の3小節前からのフレーズ(写真上)です。今の演奏はとてもつまらない。ここの音楽のイメージが現在でもなお、曖昧なままです。それではいい演奏なんて出来るわけがありません。あと1週間でなんとかしたい・・・。ルツェルンで1st

Fluteを吹くジャック・ズーンの演奏を参考に頑張ります。

今日の練習で新たな問題が発生。特に第1楽章ですが、音程に関して、自分がオケの中でどの位置にいるのかが分からなくなってしまいました。普段なら周りと合わないと、修正が出来ても出来なくても、こう周りとズレいてる、という感覚があるのですが、今日はそれもなかった。恐ろしい・・・。

最後に、十束先生の交響曲の第1楽章のみ、通し練習をしました。オーケストラがマエストロの要求するテンポよりも走ってしまったのが残念です。しかし、マーラーと並ぶくらい素晴らしい作品ですね。オーケストラもこの作品に大分慣れてきたようなので、次回のGPではさらによい演奏が出来るでしょう。

素晴らしい練習の後、練習会場から駅までマエストロと御一緒させていただきました。お互いの家族や食事のことについて、歩いている間全く休みなく楽しく話をしました。本当にいい一日でした。

2012年7月14日(土)

代理の指揮者による練習です。

はじめにマーラーの第3楽章を練習しましたが、さらっと演奏して終わり。すぐに十束先生の交響曲の練習になりました。この曲の練習は、これまで細かい表情の練習が中心でしたので、なかなか曲の全体像がつかめず少し苦労をしてました。今日は細かいところはあまり取り上げず、全体を通す練習が中心となりました。曲の雰囲気をつかみはじめたのか、オーケストラの演奏に少し落ち着きが出てきたように思います。いい練習でした。

2012年7月8日(日)

日曜日の特別練習。マーラー漬けです。

第4楽章から。今日も出だしから十束節が炸裂しました。オーケストラも、弦楽器を中心によく頑張っていると思います。マエストロの変幻自在のテンポに、今までにないほど必死になって食いついていこうとしている姿勢がみられますし、何とかマエストロの要求に応えようとしてます。ただ、マエストロの理想があまりにも高すぎて、消化しきれていないのが現状かな、と思います。この高度な要求に応えることが出来たら、それはそれは凄い演奏になりそうです。

第1楽章。かなり苦戦しました。私もなかなか曲の雰囲気に入ることができず、いつも以上に場にそぐわない演奏をしてしまいました。そういう演奏がマエストロにも伝わり気分がのらなかったのか、ここで加速!という場面でそれほど加速せず、こちらが拍子抜けしたところもありました。こういうこともあるでしょう。次回の練習に期待。

第2楽章。やっぱり、中間部のトリオですね。今日で7回マエストロの授業を受けてきていますが、ここの音楽の素晴らしさに気づいたことが大きな収穫の一つでした。今はここが演奏していて一番楽しいところです。テンポが揺れる揺れる!マエストロの感性に脱帽です。

今日はここで終了。第3楽章は練習できませんでした。本番2週間前ですが、マエストロは無難にまとめようとはせず、何とか魅力的な音楽にしようと、根気よく指導をしていただいています。無難な演奏をするアマチュアオーケストラなんて、わざわざホールに行って聴いてみたいとは思われないでしょう。

自分の課題は、もう一度ソロの部分を見直したほうがよさそうです。特に第1楽章の練習番号12からのソロ。本当は出だしの音にもっと重さをかけたいのですが、4拍子の2拍目、もしくは4拍目からメロディが始まるので、なかなかそうなりにくいのです。要修行。

2012年7月7日(土)

今日はマーラーの誕生日。でも、練習曲は十束先生の交響曲です。

狂喜乱舞する第1楽章の後半から。諸事情により途中から合奏に参加しましたが、細かい練習をしていたようで、あまり先には進んでいなかったので一安心。この楽章はマエストロならではの色々なテンポの仕掛けがあり、オーケストラにその感覚をうえつける練習が中心になりました。テンポ設定がとにかくに細かい!マエストロが自然と感じる音楽を他の人に伝えるには、こういうふうにたくさんの言葉を並べるしかないのだと思います。

初演の曲ですので、毎回の練習で新しい発見があります。今日の練習で、ようやく曲の輪郭が見えたような気がいたします。まだそのレベルです。

2012年6月30日(土)

マエストロ自作の交響曲の練習です。

第2楽章の途中から練習開始。とにかく美しい楽章です。主題が奏でられ、メロディが絡み合い、そして転調しながらクライマックスへ。弱奏から強奏へのもっていきかたはブルックナー風でしょうか。ここでも十束節は健在、小節内の時間の使い方(テンポ)は均一ではありません。常に自然な揺れがあります。これが聴いていると実に心地よい。ただし、演奏する時はかなり作為的に行わないと、聴いている人が自然と感じるような音楽にはならないと思います。ここが難しいところ。

楽章の後半ではヴァイオリンとフルートだけという、オーケストレーションの非常に薄いところがあり、加えてハーモニーを決定するのがフルート2番という小節もあり、全く気が抜けません。

次に、第1楽章の練習。第2楽章とは対照的に狂喜乱舞する楽章です。そして、ドイツ語によるテンポと表情の指示の多いこと!マーラー並み、いやマーラー以上だと思います。小節の途中で急激なテンポの変化の指示もあり、頭の回転を早くしないと指揮者においていかれてしまいます。そういう変化の多い曲ですので、指揮者=作曲者の意図するテンポにはまったときには、近現代曲を演奏したときの特有のうれしさを感じます。

そういえばマーラーも偉大な指揮者として活躍し、後に大作曲家として認められました。十束氏もそうなるかもしれませんね。

2012年6月23日(土)

今日もマエストロ練習。至福のひとときです。前半は、マーラーの第2楽章と第3楽章。

第2楽章のトリオは、マエストロの真骨頂を堪能できる場面だと思います。基本の三拍子はしっかり保つものの、その中での時間の使い方は自由そのもの。理性と本能が融合した、素晴らしい音楽!オーケストラもマエストロがテンポがゆれる指揮者、という認識は十分しているためか、ともすれば不自然さを伴う音楽のゆれを表現してしまう場面もあり。でも、そこはやりすぎればマエストロがしっかり修正してくれますので、何も表現しないよりはずっといいです。いい傾向だと思います。

第3楽章。個人的には、4つの楽章の中で一番苦手ですね。弱音でテンポも遅く、ともすると気持ちまでもが萎縮してしまい、表現の全くない音楽になってしまいがちです。今日もそんな音楽になってしまいました。

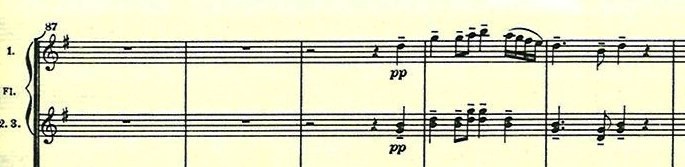

第3楽章 練習番号10付近の霧の雰囲気を醸し出す「ミュート」を付けた弦楽器

第3楽章 霧のような雰囲気の弦楽器を引き継ぐフルート

練習番号10の7小節目からのppの3本のフルートアンサンブル。その前は「ミュート」を付けた弦楽器のアンサンブルがあり、まるで霧の情景が浮かぶような、そんな雰囲気の音楽から引き継がれます。これがフルートだけの音楽であれば、mpくらいで気持ち良く吹いてしまうところですが、そうはいきません。弦楽器の霧の雰囲気を壊さず、積極的なppでの表現力が求められるところですが、現状は消極的なppになってしまっています。周りが静かで大事な話のひそひそ話をする時、音量は小さいけれど、その声は良くとおります。そんな表現が出来たらいいなあ、と。

似たようなことが、練習番号13の3小節前のフルートアンサンブルにも言えます。ppで積極的な表現を!

後半は、マエストロの自作の交響曲、第2楽章です。演奏会まで1ヶ月をきっていますが、未だにこの曲は部分的な練習しか出来ていません。第1楽章も途中まで、今日練習した第2楽章も時間がなく途中で練習が終了してしまいました。でも、少しだけ曲の輪郭が見えてきました。この楽章、心に響く美しさをもっています。

2012年6月16日(土)

マエストロ練習です。マーラーの第1楽章から第2楽章の途中まで練習が行われました。

出だしの7オクターブにわたる弦楽器のA音から、何度もやり直しになりました。オーケストラが予想していた音量よりもさらに弱く、そして出来るだけはっきりさせない発音で。非常に緊張感のある音楽が生まれるのですが、その後に入る管楽器はこの雰囲気を壊さないよう、細心の注意を払わなければなりません。練習番号4くらいから霧が晴れて明るい雰囲気になるのですが、そこに到達するまで約40分かかりました。

今日のフルートの課題は、練習番号12から13にかけての弱音でのソロ。奏者の意思が感じられない演奏になってしまっています。もう一度頭の中をまっさらな状態にしてから、どうしたら魅力的な演奏になるのかを考えたいと思います。

個人的に調子が良かったわけではないのですが、今日はマエストロと気持ちが通じ合えたような、そんな感触がありました。一方的なもので、錯覚かもしれませんが・・。でも、いつも以上に楽しく演奏できたことは間違いありません。同じ小節内であってもテンポが変化する音楽は、スリリングで病みつきになります。

2012年6月9日(土)

マエストロ練習の2回目。前半は、マーラーの第4楽章です。今日も凄まじかった・・。

出だしの数分間、嵐のような音楽が続きます。あまり深く考えずに、楽譜に書いてあるものをそのまま演奏しても、嵐の雰囲気はそれなりにでると思います。しかし、十束氏はそういうものは求めていません。一音一音に魂を込めるように、更なる激しさのある演奏を要求されます。そうすることで、特に下降系のリズムでは音の塊が雪崩れになるような、インパクトのある表情に変わります。

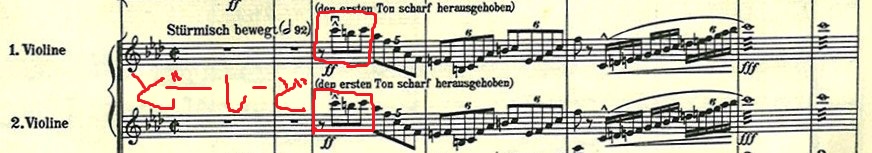

同じ小節内であっても、同じ音符の音の長さを変化させることも求められました。例えば、ヴァイオリンの出だしの3つの音。八分音符で「ン・ドー・シー・ドー」と均等に演奏するのではなく、あえて言葉で書くなら「ン・ドーー・シー・ド」と、初めは長めに、そして段々と短く(早く?)する。そうすることで、次に続く五連符と六連符に自然につながるようになるとのこと。素晴らしいアイディアです。ここの練習だけでも、かなりの時間を費やしました。一人で演奏するならいざ知らず、この表現をヴァイオリン全員でそろえるのは、難しそうですね。

世の中の指揮者で、理想を持ちつつも、オーケストラの技量や演奏会までの残り時間といった制約の中で、妥協をせざるを得ない、と考える方は多くいらっしゃると思います。でも、十束氏はそうではないですね。自分の理想とする音楽をどうにかしてオーケストラに伝えよう、という気持ちが、他の指揮者よりも強いのだと思います。無難にまとめるのではなく、(たとえ音楽が崩壊しそうでも!?)場面ごとの曲の表情を作ることに命を懸けているように感じました。

終始こんな感じで練習が進みました。後半は別の曲を練習する予定でしたが、結局マーラーの第4楽章だけで今日は終わってしまいました。練習後は、私は体力的にも精神的にも疲労困憊。でも、これだけ疲れながらも幸福を感じることは、そうはありません。

来週の練習も楽しみです。

2012年6月2日(土)

待ちに待ったマエストロ練習、3年半ぶりに十束尚宏氏が登場しました。前回は2008年12月の演奏会でしたね。練習を終えた今でも、まだ興奮がおさまりません。一音一音に感動がある素晴らしい音楽。あー、ずっとこの余韻に浸っていたい!3年半の間、この音楽に飢えていたんだなあ、と思いました。

マーラーから練習開始。第1楽章から第4楽章まで、マエストロが描く全体の設計図を示されました。第1楽章は、繰り返し無しの演奏。ここを繰り返さないのは少数派なのでは。意外な指示で少し驚きました。この楽章の問題点は、頻繁に変わるテンポにオケが追いついていないこと。今までは比較的変化の少ない練習用のテンポでしたので、これはしょうがないでしょう。その内に慣れると思います。

第2楽章。十束節が炸裂したのは、中間部のトリオ。ウィーンのレントラーや、ホイリゲの酔っ払いの説明があり、それをマエストロが指揮振りで見事に再現。単純な1・2・3ではなく、1拍1拍微妙に時間が異なる音楽に感動しまくり。第1楽章からマエストロの素晴らしい音楽に浸っていたのですが、このトリオで私の感動スイッチが、最高潮に達してしまいました。

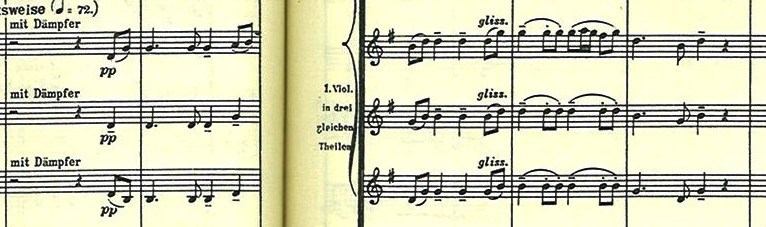

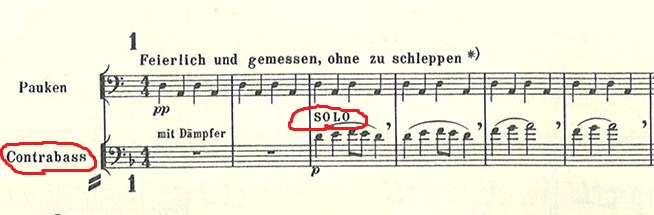

旧版のスコアは1名によるソロ

第3楽章。この楽章の冒頭が、通常演奏されるものと大きく異なるところではないでしょうか。これまでに演奏された多くのマラ1は、1967年に刊行されたエルヴィン・ラッツの校訂によるよるもので、コントラバス奏者1名によるソロでした。音楽の友社から出ているスコアがそうです。今回の演奏会では、1992年にザンダー・ウィルケンスによって校訂された「新校訂版」の楽譜を使用します。ここでは、コントラバスは奏者1名ではなく、パートのソロということでコントラバス奏者全員で演奏されます。見ていてなかなか壮観です。

旧版のスコアは「Ces」

この楽章でもう一つ、フルートにも大きな違いがあります。練習番号14の4小節目、2拍目裏の八分音符。旧版では「Ces」ですが、新版では1小節前と同じように「Es」になっています。ここは、聴いている人より演奏する方が気になるところかもしれませんが、練習後にマエストロに確認したところ、新版の「Es」で吹くように、との事でした。

第4楽章。前後半の劇的な場面も素晴らしかったのですが、中間部の弦楽器を中心とした音楽は、特に感動ものでした。マエストロがクルト・マズアにこの曲のレッスンを受けたときのエピソードが紹介され、durなのになぜ悲しい音楽なのかが説明されました。フルートは全く出番のないところですが、十束氏の熱い熱い、そして全身全霊をかけた指揮を見ているだけで、幸福を感じてしまいます。

休憩後は、十束氏自作の交響曲です。現代曲の割には分かりやすいとは思うのですが、如何せん初演でマーラーのように音源がありません。まずは全体像をつかみたいところですが、初回の練習からかなり細かい指示が・・。マエストロの頭の中では、既に完成された音楽があるでしょうから、なんとかそれに近づけるようにしたいと思います。

今日の練習でもう一つ感動したこと。マエストロの指揮振り・音楽性もそうですが、オーケストラ全体がなんとかマエストロの要求に、必死に応えようとしていたことです。その姿勢が素晴らしかった。いい音楽が生まれる予感がします。

2012年5月26日(土)

マーラーの練習です。すべての楽章を練習しました。

全奏でもう6回目の練習です。今日気になったのは、メロディと伴奏のバランス。例えば、Aという楽器(セクション)とBという楽器(セクション)が交互にメロディを演奏し、また交互に伴奏にまわる場合、です。

それぞれ、メロディを演奏するときはいいと思うのですが、伴奏にまわったときに、メロディの時と同じ音量・表情になってしまっているので、お互いのメロディを潰しあっているように感じました。伴奏の時に、少しメロディに耳を傾ければ直ぐに解決すると思うのですが、ちょっともったいない。

次回は、マエストロ初練習です。

2012年5月19日(土)

十束先生の書き下ろし曲の譜読みです。練習会場に着いたら、楽譜が用意してあり、事前に練習することなく合奏になりました。

事前に入ってきた情報は、フルート2本にピッコロ1本の編成、演奏時間が約30分位、などその程度。実際に楽譜を見るまではどんな曲なのか分からず、不安でもあり、また楽しみでもありました。実際に演奏をしてみて、芥川也寸志や伊福部昭ほどではありませんが、昨今の現代曲の中では、分かりやすい方ではと思います。また、混沌とした場面あり、美しいメロディあり、前衛的な場面あり、と盛りだくさんです。

書き下ろしの曲ですから、当然音源もありません。今日1回の合奏だけでは全体像がつかめませんでしたが、作曲者自らの棒で世界初演できることは、なんとも嬉しいものです。

最も印象に残ったのは、曲の最後にマーラーの交響曲第9番の第4楽章をおもわせるような場面があったこと。現時点でマラ9を演奏したことのない身としては、得した気分になりました。

2012年5月12日(土)

管楽器はお休みです。

2012年5日5日(土)

今日は積極的な演奏が出来るかどうか。第4楽章の練習です。

出だし、ヴァイオリンが難しそう・・。決まると格好いいけど、楽しく弾けるようになるには、もう少し時間がかかりそうですね。

フルートの課題は、練習番号39から41にかけてのソロ。格好よく決まるはずが、少しぎこちない吹き方になってしまっています。音域の変化するところをまたがっているため、スムーズに息が流れていないのと、フィンガリングの鍛錬が足りないことが原因かな、と。楽器の音ではなく、自然の中で聞こえる音のように表現できたら理想的です。

前回よりは積極的な演奏が出来たと思いますが、自分の基礎力のなさを痛感する合奏でした。

2012年4月28日(土)

これまでの練習では楽しさしか感じませんでしたが、今日はそう簡単にはいきませんでした。

第2楽章、音楽の流れとフレーズの感じ方を中心に進められました。例えば、練習番号4の5小節目から6小節目にかけて。八分音符はなだれ込んで、三拍目の四分音符でしっかり踏み込む感じで演奏すると、いい感触がえられました。こういうところは、個人の練習ではなかなか気がつきませんね。

問題は第3楽章です。ここの曲の大半は弱奏を求められますが、曲の難しさを少しずつ感じ始めたのか、かなり萎縮した音で演奏をしてしまいました。この楽章のフルートで一番美味しいフレーズである、練習番号10の7小節目からのアンサンブル。どうしてここで消極的な吹き方をしてしまうのか。あー、もったいない。もっと積極的に「弱音」の美しさを表現しなければ!

次回は、積極的な演奏を心がけます。

2012年4月21日(土)

第九の演奏会も終わり、マーラー1番の練習に本腰を入れられます。今日は第1楽章のみの練習。これまでの練習よりも、周りの音が少しずつ耳に入ってくるようになりました。そうすると、アンサンブルの乱れが気になりだします。

①5小節目のA音-E音のピッチが合わない

②9小節目のB音、オーボエとのピッチが合わない

③練習番号4のE音が何か変

④練習番号20からのクラリネットとのニュアンスが揃わない

⑤練習番号33から最後までのタイミングが揃わない

この5つが特に気になりました。①~③は、完全に個人の問題。こんなところでつまずくようでは、まだまだ修行が足りん。④はもう少し寄り添えるかな、という感覚はあります。乞うご期待。⑤はオケ全体の問題です。曲に慣れることと集中力で、出来るようになるでしょう。

現時点では、まだ難しさよりも、楽しさを感じています。

2012年3月23日(土)

7月のマーラー1番、2回目の練習です。今日も譜読み。

数え切れないほど繰り返し聴いている曲なので、曲の流れは何となく分かります。なので、実際に自分が演奏してみて、マーラーらしさとかけ離れている吹き方をすると、がっかりします。前回の練習でそれが気になった箇所がありましたので、今日はそれが修正できるか、確認をしました。

第1楽章

①練習番号7の7小節前のソロを自然な歌い方で→×

②練習番号12からのソロを自然な歌い方で→△

③練習番号16の7小節前からのソロのリズムに注意→×

④練習番号16の7小節目からのソロを自然に→○

⑤練習番号20の4小節目からのソロの音の高低のバランス→×

第2楽章

①練習番号19の3小節目からのオーボエとのバランス→△

②練習番号25からのオーボエとのバランス→×

第3楽章

①練習番号10の5小節前からのD音の安定性→×

②練習番号10の7小節目からのフルートアンサンブル→○

③練習番号13の3小節前からのニュアンス→×

第4楽章

①練習番号37付近のD音の安定性→△

②練習番号39から41にかけてのソロの自然な吹き方→×

こんな感じです。若干○はあるものの、うまくいかなかった箇所の方が多い。うまくいかなくてもマーラーを演奏することに喜びを感じながら演奏しています。

2012年3月17日(土)

4月の第九の練習の合間ですが、7月のマーラー交響曲第1番「巨人」の譜読みが始まりました。

マーラーはピッコロの使い方が面白いので、普段は私はピッコロを希望するのですが、今回はあえて1番フルートを希望しました。理由は2つ。1つはすでにこの曲でピッコロを演奏しているので、今回は別のパートを吹きたいということ。そしてもう1つは、尊敬する天才指揮者、十束尚宏氏が今回のマエストロだからです。2回目の登場になりますが、その指揮ぶりを見ているだけで身震いする経験が、またできるかもしれません。とても楽しみです。

第1楽章から譜読み開始です。もう少しスムーズに進むかなと思ったのですが、予想以上に、手間取りました。私も出来るだけ事前に譜読みをして準備をしたつもりではありましたが、相変わらず自分がイメージした音と実際の演奏で発せられている音との差が激しく、この大きな差を埋める必要があります。なんか、フニャフニャした演奏になっています。何年経ってもこの悪い癖は改善されませんね・・。

来週も、この曲の練習です。

これまでの特別企画

・No33 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2012年4月)

・No32 カヴァレリア&ドヴォルザーク8番 アマオケ練習日記

(2011年11月・12月)

・No31 サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン」 アマオケ練習日記

(2011年6月・7月)

・No30 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2011年2月)

・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記

(2010年12月)

・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記

(2010年7月)

・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記

(2009年12月)

・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記

(2009年7月)

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)