2004年12月12日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール(入場無料)

バーンスタイン:キャンディード序曲

ガーシュイン:ラプソディインブルー

ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」

指揮:金丸克巳

ピアノ:斎藤龍

市川交響楽団

12月12日(日) 本番

9時30分に楽屋入りをし、音出しを開始。いつものように、ロングトーン(多分ソノリティに出ているやり方)中心の練習です。10時30分に、新世界からオケ練習を開始しました。指揮者の事前チェックにより、44箇所、部分的に返しました。通し練習は、第3楽章のみ。その後、ラプソディインブルーの練習。もちろん、ソリスト入りです。最後に、私にとって問題のキャンディード。しかし、前日よりも、落ち着いて演奏できましたので、本番に向けて、いい確認・調整ができました。

さて、本番です。予定通り、午後2時に演奏が始まりました。1曲目のキャンディード序曲。とても良かったですね。落ち着いたテンポの中でも、オーケストラが十分に歌うことが出来たのではないでしょうか。個人的にも、これまで問題になっていた箇所は、なんとかクリアできたかな、と思います。それにしても、バーンスタインは、本当に名メロディーメーカーですね。とても素晴らしい曲です。

2曲目のガーシュイン、客席で聴いていました。普段、ここのオーケストラではまず絶対と言っていいほど、縁のない曲です。ある意味では、チャレンジだったと思います。オケもピアノも、大健闘だったと思います。

メインの新世界。私自身の話しですが、「大抵の」演奏会の本番では、どんなに舞台で緊張をしていても、吹き始めると自然に気持ちを落ち着かせることができるのです。しかし、今日は違いました。吹き始めても、唇が震えていました。こんな大事なソロがある曲なのに! ソロの箇所でも、その影響を受けてしまいました。やり直しをしたい・・。そういう意味では、個人的には悔いの残る演奏でした。ただ、聴きに来ていた知人に言わせると、新世界がよかった、とのこと。ですから、こちらが気にしているほど、客席には影響はなかったようです。

指揮者金丸氏との本番は、今回が初めてでした。練習指揮の時と代わらない、事前準備(スコアリーディング等)のしっかりしているところが、とても好感が持てます。また、研究熱心でもありますので、また数年後このオケを指揮する時には、また一段と成長した姿を見せてくれるのでは、と思っています。

12月11日(土) GP

大村先生のレッスンを、久しぶりに受けました。11月はなかなか都合がつかず、結局前回のレッスンから1ヶ月以上、間があいてしまいました。内容は、Andersenの2曲目と3曲目。先生がおっしゃるには、どちらも大きな問題点はないようです。ただ、曲の雰囲気に合った表現の変化のつけ方、というレベルになるとまだまだです。特にタンギング、それに伴う音の処理(安定させる音か、減衰させる音か)について、いくつか注意・アドバイスをもらいました。

さて、オケは明日の本番を控えてのゲネプロです。キャンディードから練習が始まりました。

ゲネプロの様子(ラプソディインブルー)

1番フルートにとって、この曲を演奏することは、特にソロの部分では多少のテクニックを必要とします。これが合奏でやらないと、なかなか飲み込めない部分なんですよね。特にヘミオラのリズムの箇所はそうです。家でメトロノームで合わせていても、合奏で合うとは限らないですからね。今回のキャンディードはもともとの練習回数が少ない上、台風上陸で練習が中止になったりと、なかなか不運続きでした。そんなことを言っても始まらないので、最低限、自分のもっている力を発揮することに専念しようと思います。

ラプソディは降り番なので、新世界。今までの中で、一番集中力の高い演奏だったと思います。細かいミスは所々ありましたが、気分よく演奏することができました。何とか、そのままこの気持ちを本番まで持続させたいです。

12月4日(土)

修理に出した楽器が戻ってきました! いやー、見事にきっちり調整されてきました。周りの人は気がつかないとは思いますが、吹き心地がぜんぜん違います。当初は、Gisの音が出にくいだけだったので、そこを直せば済むこと、と思っていたのですが、実はそんなことでは済まされない状態だったようです。

簡単に言うと、写真の左手で押さえるキーが、どれもきちんとトーンホールを塞いでいない状況だったのです。かなりの重症・・。主治医曰く、よくこの楽器で音を出せていたね、とのこと。今回は調整をしてとりあえず直りましたが、、ネジが回らなかったりタンポに傷がついているのもあるので、「メーカ」でオーバーホールを出す必要がある、とのことでした。私が中学校を卒業する直前に買ってもらった楽器ですから、かれこれ17年目。定期的には調整をしなかったので、ここでガタがきてしまったようです。2月の第九が終わったら、考えよう・・。

さて、練習の方は、今日も遅れて参加しました。前半は新世界、第3、第1、第2、第4楽章の順で練習をしました。第3楽章は、とにかく落ち着いて、しっかりリズムをとることを注意。ソロっぽいところもいくつか出てくるので、焦らずしっかり、という感じです。第1楽章は、2番フルートのソロの宝庫。1番フルートより、ソロの数が多い(なぜだ?)! 指揮者の表情を見ると、まだ私のソロの音は前に飛んでいっていないようです。あと1週間しかありませんが、どうしたらそれにふさわしい音作りができるのか、時間の許す限り考えていこうと思います。

第2楽章は、2番フルートは特に注意するところはありません。第4楽章は、そうですね、勢いで進んでしまいそうなところでも、しっかり音符や休符を感じながら、演奏することが大切だな、と思っています。

後半は、ラプソディインブルーでしたので、そのまま帰宅しました。

11月27日(土)

今日は3曲全て練習をしました。まず、キャンディード序曲。本当に久しぶりの、本格的な練習です。約4分の曲ですが、1時間以上、丁寧に繰り返し練習をしました。いいことです。個人的には、今まで気がつかなかった重大な問題点が、いくつか見つかりました。基本的には、ソロの箇所で、慌てて吹いてしまうため、次の楽器へのつなぎが悪い、ということです。

これからの練習方法として、まず、個人練習で、ゆっくりなテンポから速いテンポまで、あらゆるテンポで「落ち着いて」吹けるようにさらう。その時に、なるべくMDで録音をしてチェックする。今までも、そういう練習をしていたのですが、自分の演奏が慌てている、というふうに感じなかったのです。それから、他のメンバーと合わせれば、また今日とは違った成果がでるのでは、と思っています。

ラプソディインブルーの後、新世界の第1、第3楽章を練習しました。時間の関係で、通しただけですが、まとまった演奏だったと思います。ただ、個人的にはソロの箇所で、まだ危ないところはあります。どことはいえませんが、構えてしまうところがあります。本番までには、リラックスをして吹けるようになりたいものです。

10月30日の日記でも書きましたが、楽器の状態があまり良くありません。今は壊れていないのですが、だましだまし使っている状況です。本日、私の主治医に楽器を渡すことができました。ようやく入院をさせることが出来て、ほっとしました。戻りは、一週間後の予定です。

11月23日(火・祝)

今日は行徳にできた新しいコンサートホール、「行徳文化ホールI&I」での、親子コンサートの本番でした。お客さんが少なかったのが残念でしたが、とても楽しめたコンサートでした。

フルートの席から撮影したリハ前の風景 きれいなホールです

〜 演奏曲目 〜

ビゼー:「カルメン」組曲より

前奏曲〜アラゴネーズ〜間奏曲〜アルカラの竜騎兵〜闘牛士〜ロマの踊り

ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 第2、第4楽章

ラデツキー行進曲

里の秋

カルメンのフルート、といえば、間奏曲です。とってもきれいな曲で、私も大好きです。20年以上フルートを吹いていますが、実はハープと合わせるのが、今回が初めて。企画の都合上、立って演奏しましたが、その方がお腹に余裕ができ、楽です。吹く前はやはり緊張しました。ただ、毎回のことですが、ワンフレーズ吹き終わると、自然と自分の世界に、落ち着いて入ることができます。今回もそうでした。そうですね、歌い方など、まだまだ改良の余地はいくらでもありますが、今の自分の力量は、十分に発揮できたと思っています。聴いている人が、いいなあフルート・・、と思えるようになるには、あと何十年かかるか!?

カルメンの中で、指揮者体験コーナーがあり、3人のちびっこが交代でオーケストラを指揮。6才〜7才の子供でしたが、まあ、色々なテンポがあり、大爆笑でした。たまには、こういう演奏会もいいですね。

メインの新世界も、今までの中では一番集中力のある演奏ができたと思います。12月の本番まで、まだ少し時間があるので、さらに精度を高めて、いい演奏ができるようにしたいものです。

11月20日(土)

久しぶりに最初から練習に参加しましたが、1曲目は降り番のラプソディインブルー。ソリストを入れての練習でした。ほとんど聴かずに、別室で個人練習をしていたので、ここは割愛をいたします。

新世界は、第1楽章と第3楽章をさっと通してから、23日でも演奏をする第2楽章と第4楽章を練習しました。2番フルートにとっては、第2・第4楽章は、それほど難しいところはありません。1番フルートに、きっちりついていけば、それでOK。第1楽章は、2番フルートにソロがたくさんあります。その部分は、もちろん暗譜をしています。でも、合奏であわせると、どうしても指使いを間違えたり間違えそうになります。まだ、練習量が足りない、ということでしょう。

23日は、本番の演奏会です。ビゼーのカルメン組曲、それに新世界の第2・第4楽章を演奏します。

11月13日(土)

今日は、今月23日に行われる、親子コンサートのGP。本番で使うホールでの練習でした。しかし、諸事情により(諸事情が多すぎる!)、今日も遅刻して練習に参加。しかも、1時間40分も遅刻。ため息、ため息・・。

前半は新世界だったようです。当然練習にも参加できず、客席で聴くことも出来ませんでした。後半は、私がトップを担当するカルメン。しかし、初めからは練習に参加できず、フルート・ソロの名曲である、間奏曲の手前で、なんとか参加することができました。普段から、余裕のある演奏ができれば、この状況でも対応できたとは思います。ただ、全く余裕がなくてですねえ・・。本当にいい曲で、またビゼーが好きな作曲家の一人なので、なんとか曲の魅力を引き出せるよう、練習をしていきたいと思います。

間奏曲は、やはり立って演奏するべきでしょう。その方が、お腹の支えも楽だしね・・。

11月6日(土)

諸事情により、遅れて練習に参加しました。予定では、ラプソディインブルーからでしたが、練習場に着いてみたらびっくり。キャンディードを練習しているではないですか! 私の勘違いか。予定表を見直しても、そんなことは書いていない・・・。聞いてみると、合奏前に、急遽キャンディードが組み込まれたそうです。この曲は、私が1stを吹くので、かなり焦りました。まあ、そんなこんなで、私が吹いたのは、5分弱。最初から最後まで通した時だけでした。

この後、ラプソディインブルーの代奏ピアノ入りの練習し、新世界の第1楽章、第2楽章。第1楽章は、久しぶりにやったせいか、気のせいか、出だしのテンポがかなり早く感じられました。弦も管も、指揮より遅いテンポで演奏していたので、そう感じたのは私だけではないと思います。でも、一度テンポを理解すれば、次からは立て直せます。

2ndフルートのソロは、まだまだ魅力に欠けます。低音域のソロで、息の量はかなり入れているつもりです。しかし、ポイント・ツボがずれているのか、吹き手が頑張っているほど、周りには伝わっていないようです。これは、今後の私の大きな課題です。第2楽章は、時間の関係で、一通り通しただけです。ただ個人的には、今までの中で、ハーモニーの合わせは、一番うまくいったと思います。

明日は、ヤンソンス指揮のロイヤルコンセルトへヴォ管を聴きに行きます。曲は、ベト2と英雄の生涯。フルート首席のエミリー・バイノンを見るのが楽しみです。ローテーションがあるので、出演するかどうか分かりませんが。とにかく、私にとって初のコンセルトヘヴォ。楽しみです。

10月30日(土)

まずは、楽器の状態の報告からです。2週間ほど前から、Gis音より下の音が出にくくなりました。先週の日曜日に、私の”主治医”に診察してもらったところ、写真の2つのキーのうち、向かって左側のキーの塞ぎが悪くなっているということが分かりました。本来なら入院をして簡単な手術をするのがいいのですが、今は事情がありそれが出来ません。

ですので、今回は”処方箋”をもらい、自宅で私でもできる治療方法を伝授してもらいました(中身は企業秘密ですので明かせません・・・)。外部での治療も考えましたが、現在はその治療法で何とかなっているので、約1ヵ月後にできるであろう、主治医の手術を待つことにしました。

(この楽器はもともとEメカをつけてない楽器でしたが、購入後約10年して私の主治医に後付けをしてもらいました。Eメカなしの楽器だと、大きく写っている2つのキーが、完全に一緒の動きをします。ただ、これではフルートの第3オクターヴのE音がとても発音しにくい、という弱点があります。そこで、E音を発音しやすくするため、写真の左側のキーだけを塞ぐシステムを、多くのメーカではオプションでつけることが出来ます。これが「Eメカ」というものです。Eメカをつけるには、この2つのキーを別々に動くようにする必要があります。つまり、後付けの場合は、パイプを真中でちょん切る、という荒業が必要になります。)

次は、大村先生のレッスン。今日から本格的に始まりました。1ヶ月前の体験レッスンでは、エチュードを3冊紹介してもらいました。アルテスの第2巻(シンフォニア版)、ベームのカプリス、そしてアンデルセンのOp21です。事前にアンデルセンのエチュードを2曲さらっておいたので、今日はそれを見てもらいました。全体としてはまあまあのようでしたが、細かいところの表現をいくつか指摘してもらいました。簡単に申し上げると、表現の幅が狭い、ということになると思います。でも、本当に充実していて、あっという間の1時間でした。

ようやくオケの練習について書けます・・・。前半は、新世界を第4楽章、第2楽章の順に練習をしました。まあまあでしょう。後半は11月23日に行われる親子コンサートで演奏される、カルメン組曲の抜粋の初見練習でした。このコンサートでは、前半がカルメン、後半が新世界の抜粋という構成になります。

カルメンは私が1番を吹くことになりました。但し、2番にピッコロがある場合は、私がそのピッコロも吹きます。ちょっと変則的。このカルメンでは、間奏曲でフルートの大ソロがあります。これは十分に練習をしなければなりません。

10月23日(土)

それにしても、気持ちの悪い揺れの地震でした。大きな横揺れ。帰宅してから、新潟で震度6以上が3回もあったと知りました。同じ時間に、NHK交響楽団は、演奏会の真っ最中だったそうです(N響ヴァイオリン奏者・根津氏のHPより)。関東地方にも、そのうちくるのかなあ・・。

練習はドヴォルザークのみ。 2楽章、3楽章、4楽章の順番に進みました。10月2日と同じように、細かく練習をいたしました。とりあえず通せてはいます。聴いている人に楽しんでもらうには、もう一工夫・ワンランク上の演奏を目指す必要があると思われます。音符をなぞるのではなく、音に表情がでてくると、もっと楽しい音楽になるのでは。

来週は先月の体験レッスン以来、久しぶりの第1回目の大村先生のレッスンです。楽器の状態は相変わらずですが・・。

10月16日(土)

前半は、ラプソディインブルー。降り番ですが、代奏をいたしました。ピアノが入っていないと、なんとも気分ののらない曲になってしまいます。早くソリストにご登場願いたいものです。

後半は新世界よりの第1、第4楽章。みなさんよく知っている曲だけあって、全体の仕上がりはまずまずといったところです。そんなことを感じながら吹いていた矢先、2番フルートの大切なソロで、突然音が出なくなってしまいました。C音から降りてA音まではOK、次のGis音から下の音が全くでなくなってしまいました。Oh,My God!!

何回か吹いても音が出ず、しょうがないので出ない音がでないまま、そのまま吹きつづけました。途中から少しずつ音が出るようになりましたが、現在はこの楽器はいつ音が出なくなるか分からない、という恐怖心で一杯です。もう、楽器が限界なのかなあ・・。

家に帰ってから、木管の楽器と、古い洋銀製の楽器を取り出しました。これからは、このどちらかをスペアの楽器として、常に一緒に持っていくつもりです。もしかしたら、本番も2本持ってステージに上がるかもしれません。そのくらい、今使っている楽器に対して恐怖心を覚えています。

10月9日(土)

台風上陸のため、練習が中止になりました。

10月2日(土)

分奏の予定でしたが、急遽合奏に変更になりました。

新世界の第2楽章、第4楽章。今までは通し練習が中心でしたが、今日は分奏を思わせるような場面もあり、とても充実した合奏だったと思います。管楽器のハーモニーのバランス、難しいと思われるフィンガリングの徹底などを、セクション別またはパート別にまで分解しました。全体の曲のイメージがつかめたら、さらに細かいところを調整していく、いいやり方だと思います。

これまでの演奏会では、難易度の高い曲が多かったため、全体練習では時間がなく、あまり細かいところまでは分解はしませんでした。今回のプログラムは、今までの演奏会の中で、おそらくもっともポピュラーな選曲と思われます。しっかり細かいところまで精度を高めて、より良い演奏会に出来たら、と個人的には思っています。

後半はラプソディインブルー、私は降り番なので日記は割愛いたします。

9月25日(土)

今日は本番の指揮者、金丸氏がお休みなので、代わりの指揮者が登場。かなり細かいところまで練習しました。

まず、キャンディード序曲。中間部のフルートのソロ、少し周りとかみ合っていないようです。指摘されると、確かに自分のことで精一杯で、アンサンブルをしてなかったかもしれません。ソロも練習が必要な部分ですが、周りの伴奏もかなり難しそうです。いままで気がつきませんでしたが、結構こったリズム(クラシックではなかなかでてこない)で、大変そうです。

新世界は、金丸氏とかなり振り方も、テンポも違い、初めはかなり戸惑いました。でも徐々に慣れてきて、細かい付点やアクセントなどの指摘を受け、少しずつまとまってきたように思います。

9月18日(土)

前半は、ガーシュウインのラプソディインブルー。これは私は降り番なので、日記は割愛させていただきます。

後半は新世界の第2、第3、第4楽章。第2楽章は丁寧にさらいました。この聞きなれたメロディー、普通に演奏したら聴き手からはもう飽きたよ、と思われるかもしれません。しかし、本当に心を込めた演奏、私の好きなアバド・ベルリンフィルのヨーロッパコンサートのライヴのような演奏だと、とてつもなく衝撃的な音楽になります。

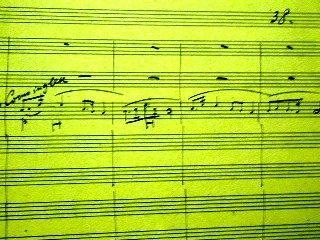

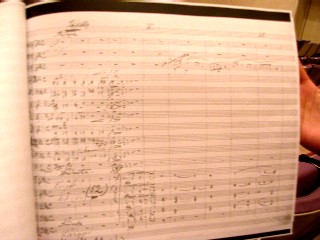

実はコールアングレで奏でる有名なこのメロディ、ドヴォルザークが書いたのと違うリズムで、現在は演奏されているようです。私も最近知りました。証拠写真を下に掲載いたします。

これは先々週もご紹介した自筆譜です。メロディがはじまって3小節目の3拍目。8分音符が2つ続いているのに、お気づきでしょうか。通常演奏されているのは・・・、ようく思い出してください。スコアお持ちの方は、スコアを見てください。今の楽譜は1泊目と同じように、付点になっているはずです。すごい発見です。これが同じ曲を違う演奏で聴く、スコアを見比べるといった、クラシック音楽の面白さですよ!

話しは変わりますが、今日からフルートのレッスンを受けることになりました。師匠は、現在東京シティフィルハーモニック管弦楽団で活躍されている、大村友樹先生。実はプロのフルーティストにみてもらうのは、生まれて初めてなのです。現役のオケ吹きに教わりたい、という長年の夢が、今日正に実現いたしました!

9月11日(土)

今日は出番なし。

9月4日(土)

前半は、キャンディード序曲の譜読み。こういうアメリカものの曲というのは、ここのオケではなかなかやる機会がない。少なくとも私が入団してから12年ほど経つが、初めてである。少し遅めのテンポで練習が進められた。二分音符=120〜125程度だろうか。楽譜には=152と記されているので、本番のテンポとはかなりの差がある。

後半は新世界を、少し細かく練習しました。第1楽章、この曲の中では、比較的まとまりやすいように思われる。ただ、2番フルートに多く割り振られているソロの吹き方については、もっともっと考える必要がある。今はただ吹いているだけ、表情がなにもない。第2楽章、全体的に今一歩。雰囲気がでるまでに、もう少し時間がかかりそうです。第3楽章と第4楽章は、通し中心。

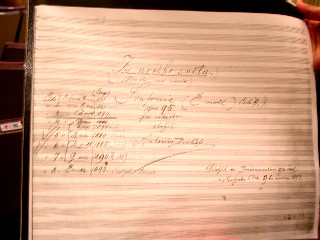

先週書いたドヴォルジャークの自筆の楽譜、写真を撮ってきました。

スコアの表紙 第2楽章の1ページ目

慌てて撮影したので、かなり映りの悪いものになってしまいました・・・。ま、いっか。

8月28日(土)

練習初日。メインの新世界よりのみ、練習が行われました。所謂名曲と呼ばれるものですので、大半の人が演奏経験があるかと思いましたが、意外や以外、約半分の人が初めて演奏するそうです。マーラーの交響曲3番やストラヴィンスキーのペトルーシュカは演奏したことがあるのに、新世界は初めての人がいる。なんとも不思議なオケです。

今回の指揮者は、過去3年間市響の練習指揮者として少しずつオケとの信頼関係を築いてきた、金丸克巳氏。市響での演奏会デビューになります。チェコからドヴォルザークの自筆譜のカラーファクシミリを入手するほどの力の入れ様です。若々しい、はつらつとした演奏会になることを期待いたしましょう。

さて、練習は第1楽章から楽章順に進みました。演奏が途中で止まることはまずないのですが、そう簡単にはまとまらないですね。まあ、1回1回、少しずつ練習していきましょう。私は今回は2番フルートを担当していますが、フルートソロの半分は2番に割り振られています。結構、おいしいです。

これまでの特別企画

・ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)