2008年11月24日(祝)午後2時開演

東総文化会館大ホール

ラフマニノフ: 交響曲第3番イ短調

ハンス・ユルク・ゾマー:アルプスの夏

ムソルグスキー/ラヴェル:組曲「 展覧会の絵」

アルペンホルン独奏:世川 望

指揮:十束尚宏

市川交響楽団

********************************

2008年12月14日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

入場無料

ラフマニノフ: 交響曲第3番イ短調

チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲

ムソルグスキー/ラヴェル:組曲「 展覧会の絵」

チェロ独奏:向山佳絵子

指揮:十束尚宏

市川交響楽団

(終了いたしました)

2008年12月14日(日) 最終回

本番当日。天才指揮者・マエストロ十束氏が本領発揮、稀にみる感動的な演奏会でした。

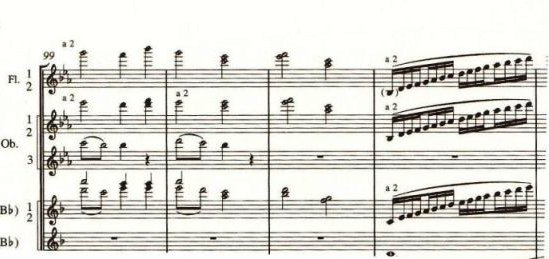

いつものように、午前9時過ぎに楽屋入りし、ステージ上で十分に時間をかけて音出し。午前10時、ラフマニノフよりリハーサルが始まりました。降り番ですので、客席で聴いていました。昨日よりは、ホールの響きに慣れてきたのでしょう、落ち着いた演奏だったと思います。続いて、展覧会の絵。こちらも、昨日より集中力があり、順調な仕上がり。金管陣は、明らかに本番に向けて力をセーブしていましたね。先のことまで考えられる余裕がある証拠だと思います。

アンコールは、ヒナステラのエスタンシア組曲より「小麦の踊り」と「マランボ」。「マランボ」の出だしは個人的に課題を抱えており、どんなアクシデントが起こっても、これができれば大丈夫、という最低ラインを確認しました。この吹き方では、ごまかして演奏している一歩手前かな。でも、周りの人には分からないかも・・・。そんな調整をしました。最後は、ロココ。チェロ独奏の向山さんの正確なテクニック、そして歌心のある見事なソロでした。一回通してリハーサルは終了。

(左)ピッコロ席から指揮台を見る (右)ラフマニノフのリハーサル風景

午後2時、予定通り開演。昨日は1階の客席で聴いていましたが、今日は2階席から聴いていました。今回の舞台配置だと、2階席で聴いた方が、バランスが良いような気がしますね。1曲目のラフマニノフ、どう考えても前プロで演奏する曲ではありません。おそらく、多くの出演者がこの難曲を克服するために、練習時間の大半を割いたことと想像します。私も何度か代奏をする機会があり、しかも1st、2nd、Piccoloとフルートの全パートを吹きましたので、一人の演奏者として聴いていました。あれっ?というところもありましたが、オーケストラはとても集中していて、マエストロの変幻自在な棒によくついていきましたね。

予想以上だったのは、トゥッティ・フォルテでホール全体を包み込むような、そんなオーラを感じるような場面があった事です。ベストの演奏をしたとしても、この曲の良さを聴いている人に伝えるのは難しいかな、と思っていましたので、これには驚きました。ラフ3をここまでできれば、大成功と言って良いのではないでしょうか。

ラフマニノフ終了後、舞台裏へ行きましたが、どんよりとした空気が・・・。皆さん疲れ果てていましたね。本当にお疲れ様でした。でも、まだ1曲しか終わっていませんが。

休憩後は、チャイコフスキーのロココ。2番フルートで出演。青い衣装でソリストの向山さんが登場。出だしのオーケストラは、少しテンポが重かったかな・・・。気になったのはそのくらいで、独奏チェロもオーケストラのソリストたちも、見事に歌いきっていました。チャイコフスキーらしい、分かりやすいメロディ。いい曲だなあ。曲名は知っていたけど、じっくりと聴いたことがなかった曲の1つです。もう一度吹いてみたいですね。

メインプロの展覧会の絵。こちらはピッコロ兼3番フルートで出演。出だしのトランペットとプラス隊がビシッと決まり、万全な出だし。気持ち良く「プロムナード」がスタートしました。何度も分解練習をした「こびと」の最後も、その成果が出ていていい感じ。ハーモニーに要注意の続く2つ目の「プロムナード」も無事通過。「古い城」も、この曲しか出番のないサックスの名演で、いい雰囲気が出ていたと思います。

3つ目の「プロムナード」を経て、木管楽器の鬼門である「テュイルリー」へ突入。マエストロ独特のテンポ感を共有しようと、何度も練習を重ねた曲です。夜、カラオケボックスに缶詰になって個人練習をした人もいたようで、その努力の成果がでていましたね。その姿勢に拍手。素晴らしい!そして、ドナドナを思い浮かべてしまう大好きな「ビドロ」。この曲の本番での雰囲気は最高でしたね。出だしのユーフォニアムのソロが見事で、通常のオーケストラでは使われない楽器で独特の雰囲気を醸し出していました。中間部のフォルテ3つでは、マエストロのテンポがいつもよりため気味でしたが、オーケストラも集中していたと思います。

もちろん、本番で全てがうまく進行したわけではありません。練習の時から、オーケストラ全体では一番難しいと感じていた「リモージュ」。この曲は本番でも苦戦していたように感じました。あの速いテンポで、余裕をもって軽さやスピード感を出すのは至難の技かもしれません。でも、後半の「バーバ・ヤーガ」や「キエフの大門」は、本番独特の集中力と雰囲気で、かつて味わったことのない気分で演奏をしていました。身震いする、会心の演奏でしたね。このところ、打楽器が大活躍する演奏会がなかったので、久々に打楽器の豪快な打ちっぷりを堪能できたのも良かったです。ムソルグスキーのピアノ曲を、天才作曲家ラヴェルがオーケストラ用に編曲して、天才指揮者・マエストロ十束氏がその曲の魅力を最大限に引き出す・・・。最初のマエストロ練習の時もそうでしたが、この時もオーケストラをやっていて良かった、笛を吹き続けていて良かった、アーメン、と感じていました。

アンコールの1曲目、展覧会で体力を使い果たしているはずですが、フルート・ソロは余裕をもって実に美しい響きを奏でていました。終演後に本人に聞いてみたのですが、展覧会のラストは周りが頑張っているので自分は少し力を抜いて体力を温存しておいた、とのこと。これは、見事な作戦勝ちです。2曲目、個人的には大失敗でした。きちんとマエストロの棒を見て演奏を始めたつもりでしたが、指だけパタパタ動かして息を楽器に入れることが出来ませんでした。午前中のリハでの調整が、全く無駄になってしまいました。本当に、???な心境です。どうして、そんな技ができたのか、いまだに分かりません。オーケストラとしては、リハでもやらなかったスタンドプレーやステージを走り回るぶっつけの演出が見事に決まり、まるで学生吹奏楽の定演の有様でした。たまには、こんなのもいいでしょう。

最後は、打ち上げ。マエストロにも参加していただきました。上は10月11日に掲載した写真と同じですが、個人的にこのドキュメント番組の舞台裏について知りたかったので、マエストロに直接聞いてみることにしました。舞台裏については教えていただいたのですが、そうですね、ここで書くわけにはいかないでしょうね。世の中、綺麗事ばかりではない、ということでしょう。もちろん、この話だけではなく、ベートーヴェン5番とバルトークVnコンチェルト2番を指揮することについて、バルトークのマンダリンについて、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」について等、しばらくの間1対1で話をすることができました。この時ばかりはお互いに口数が多かったので、結構白熱してしまいましたね・・・。この話の中で、マエストロがドビュッシーの歌曲の素晴らしさについて熱弁をしていましたので、是非聴いてみたいと思います。ステージ上でも、打ち上げでも、一日夢の中にいる気分でした。(完)

2008年12月13日(土)

マエストロによる前日練習。ラフマニノフ、ロココ、展覧会、の順で進みました。どの曲も、最後まであきらめないマエストロの姿勢がうかがえました。時間が足りず、リミットを設けなければ、午前2時くらいまで練習が続くような勢い。ちょっとしたテンポ感、ニュアンス等の確認が何度もなされました。これらが、オーケストラの中で消化しきれれば、素晴らしい演奏になること、間違いないでしょう。

明日ベストのパフォーマンスをするために、まずは睡眠を十分にとり体調を万全にすること。これに尽きます。

2008年12月6日(土)

本番1週間前のマエストロ練習です。午後1時から8時までの、プチ・合宿状態。

まずは、ラフマニノフ。今日は1stFluteの代奏です。これまでのマエストロ練習は曲全体を流すようなことはせず、部分的に取り出して繰り返すような練習が多かったのですが、今日も同じ。特に、細かなニュアンスを整える事を中心に練習が行われました。例えば、第1楽章の35番のアフタクトと5小節目のアフタクト。このアフタクトの感じ方が、マエストロとオーケストラで大きく異なっていましたね。微妙なルバートはかけるけどわざとらしくなく、インテンポとも違うけど自然に、といったところでしょうか。感覚の問題だと思うのですが、マエストロの目指すものをオーケストラ全体で共有しようとすると、難しいですね。

もう一つのこだわりは、第2楽章の40番〜41番にかけて。一つの大きな山を向かえる場面ですが、ここの大きなルバートのかけ方も、これまでに何度も練習を繰り返しています。フルートはお休みの場面で、聴いていて今までも特に問題がある場面とは思っていなかったのですが、マエストロはどうしてもこだわりがあるようで。今日の練習でマエストロが振り方をシンプルにしたのですが、それによって今までよりもしっくりくるものがありました。ひょっとしたら、マエストロもそのしっくり感を求めていたのかもしれません。この場面だけで、20分くらい練習したでしょうか・・・。

今日で私のラフマニノフ代奏は終わりです。代奏とはいえ、本番では演奏できないものを演奏して楽しめたのですから、非常にお得な練習期間でした。1stを3回、2ndを1回、そしてPiccoloを何回か。結局全パートを吹くことができました。いやいや、楽しかったです。本番は、舞台袖で演奏を楽しませていただきます。

展覧会の絵。全体的にはラフマニノフの方が難易度は高いとは思いますが、細かいところを見ていくと、練習が必要な箇所がたくさんあります。オーケストラ全体で気になるのは、「リモージュ」。市場で人々がおしゃべりをしている場面のイメージですが、まだそこまでは表現しきれていないと思います。とにかく音符を追いかけることに必死なので、全体的に力を抜いて軽く流れるようにしたら、そんなニュアンスがでるのかなあ、と思うのですが。木管でいえば、「テュイルリー」ですね。マエストロ独特のテンポ感にピシッとはまれば、とても良いものが出来ると思いますが、もう少しですね。少しずつ近づきつつあります。

余談ですが、「ビドロ」を聴くと、どうしても「ドナドナ」を思い出してしまいます。荷馬車がゴトゴト、子牛を乗せて市場に向かうシーンがどうしても頭の中でループしてしまいます。悲しい目をした子牛・・・。もし、ビドロの演奏にプラスになるのであれば、そんな勝手なイメージもいいのかな、と思います。

アンコールは、先週細かい練習をしたおかげで、リズムが大分整ってきました。もう大丈夫でしょう。

練習回数もこなしたところで、久々に「展覧会の絵」の他の演奏を聴いてみることにしました。左は2007年ラトル&ベルリンフィルのジルベスターコンサート、右は1980年のチェリビダッケ&ロンドン響のNHKホールライヴです。比べてはいけない、いやそもそも比較の対象にならないと思いつつ、やっぱり違うな・・・。場面によってガラッと音楽のカラーが変わる技は、真似ができません。

ラトルはとてもスピード感のある音楽を中心としながらも、要所では重厚感も感じさせてくれる演奏です。そうですね、例えるならAston MartinのDBSのような、おとなの雰囲気をもったラグジャリー・スポーツカー、といったところでしょうか。一方のチェリは、どこまでも重くブルックナーか?、と思うほど。ちょっと他に例えようもありません。

でも、この両巨匠よりも、私は十束マエストロの解釈の方が共感できますね。そんなマエストロの棒で演奏できるのは、あと1週間限り。本番ギリギリまで、修正・調整は必要ですが、曲の雰囲気は段々と良くなってきていると思います。楽しみになってきました。

2008年11月30日(日)

チェリスト向山さんを迎えての、マエストロ練習です。今日のロココは良かったですね。演奏をしていて、本当に気持ちが良かった。出だしのメロディーが、今までは少し重かったのですが、マエストロの的確なアドバイスで、流れるような美しい音楽に変化しました。惹き込まれるような美しさ・・・。マエストロの感性、恐るべし。コンチェルトのマエストロの棒さばきも、実に見事ですね。ソリストとオーケストラを絶妙なタイミングでコントロールし、きちんとツボにはまる感覚は快感です。

休憩後は、アンコールの練習。近年の演奏会の中では、おそらく最も入念に時間をかけて練習しているでは。実際のところは、普段あまり触れないラテンアメリカの音楽なので、練習をせざるをえないのでしょう。でも今日の練習は、マエストロ自ら細かい練習をしてくれて、助かりました。一番のネックになっているリズムも、何とかなりそうです。どんな曲でも、真正面から取り組めば、その曲の良さが見えてきますね。

2008年11月29日(土)

12月公演へ向けて、練習再開です。今日は、特訓の日。24日の公演を終えて、苦手箇所をピックアップし、そこを集中的に練習をしました。まずは、今回の3曲で最も難しいと思われるラフマニノフ。第3楽章の中間、第2楽章の中間、そして第1楽章の後半部分を徹底的に反復練習しました。概ね、テンポの速い部分をゆっくりから、だんだんテンポを上げて練習をしていく、というものです。客席から聴いていましたが、同じ箇所をしつこいくらい繰り返すと、さすがに慣れてきて、段々余裕のある演奏に変化していきます。練習量の多さは、偉大です。

次は、アンコール。普段、ラテンアメリカの曲を演奏しないオケであれば、どうしてもアンコール用に練習時間を確保する必要があります。しかも、苦手な人が多い8分の6拍子の曲。頭を切り替えないと、曲の雰囲気を出すのは難しいですね。こちらは、まだまだ練習量が足りません。

最後は展覧会。技術的に難しい曲をピックアップしました。木管楽器で言えば、「テュイルリー」は難曲です。残念ながら、ピッコロはお休みですが(喜)。冒頭の数小節の指使いがかなり難しく、おまけにマエストロ独特のテンポの変化を求められる曲です。メトロノームで、一定のテンポできっちりさらうのですら、難しいのにな・・・。この曲で1stを吹かなくて良かった、と感じる今日この頃です。

明日は日曜日ですが、ソリストを迎えてのマエストロ特別練習です。

2008年11月24日(祝)

移動公演の本番の日。今日の演奏会場は、本拠地である市川市文化会館とは違い、かなり遠方なので、いつもより早めに家を出ました。自宅から逆方向にぐるっと回って、市川IC経由で京葉道路にのり千葉方面へ。千葉東JCから千葉東金道路に入り、「動物注意」の狸の標識を見ながらひたすら直進。松尾横芝からさらに延長された銚子連絡道路の終点、横芝光ICで国道126号線へ。場所こそ違いますが、平日は毎日通っている国道なので、「126」の数字を見ると、ほっとしました。

9時15分、会場である東総文化会館へ到着。銚子の一歩手前、といったところでしょうか。舞台設営後、10時15分よりラフマニノフ、アルプスの夏、展覧会の絵、アンコールの順にリハーサル。開場の15分前まで、時間をたっぷり使って、最後の追い込みです。

アルプホルンのリハーサル風景

午後2時開演。降り番のラフマニノフ、客席で聴いていました。出だしから安定感のある演奏で、ほっとしました。自分でも何回か練習に参加をしていましたので、この曲の難しさは理解しているつもりです。客席を見渡すと、このマイナーな曲を居眠りせず聴いている人が、なんと多いことか!お世辞にも分かりやすい曲ではないので、これは驚きでした。良かった良かった。12月の市川公演では、さらにワンランクアップして、人の心に響くような演奏を期待したいと思います。

2曲目は、アルプホルン独奏による、ゾマーの「アルプスの夏」です。ピストンやロータリーもなく、倍音をアンブシュアだけで自由自在にコントロール・・・。本当にのどかで、この楽器の良さが出る曲、そして演奏だったと思います。休憩時間中、しばらくアルプホルンを舞台上に置いておいたのですが、お客様は舞台まで来て興味津々の様子でした。

メインの展覧会の絵。熱演でしたね!個人的には、今まで一度も間違えた事がないところでミスったり、指は回しているけど息を吹き込めなかった(吹き込むのを忘れた?)りで、途中頭の中が真っ白になってしまいました。それでもオケ全体では、そんな失敗を払拭してくれる程の、熱い熱い演奏でした(これで自分のミスは帳消し・・・)。マエストロの表情、完全に本番用でしたね。テレビで見た20代の頃の姿と、ダブって見えました。

アンコールは・・・。これまた個人的にうまくいかず、ごめんなさい。12月公演までにはなんとかします。

2008年11月22日(土)

24日の移動公演のGPです。ウィーンから帰国したマエストロの指揮による、先月26日以来の久しぶりの練習。

最初はラフマニノフの通し。客席からじっくりと聴いていました。相変わらずマエストロの棒は熱い!しかし、オーケストラ側の反応はいまひとつ。しっかり反応していたのはコンミスくらいだったのでは。以前はオケ全体でその熱い棒にくらいつこうとしる姿勢が見られたのですが、この1ヶ月のうちに、オーケストラ側がすっかり気持ちが冷めてしまったようです。しかし、聴いているだけでも難しさを感じる曲だなあ・・・。

次は展覧会。こちらは、出だしはこれまでで一番の出来だったように思います。この曲はまあまあ大丈夫かな、と思っていましたが、途中から万が一でも起こらないようなミスが続発。繊細な場面でハーモニーが?になるような異音、同じタイミングで音が出るはずのものが当たり前のようにずれていたり・・・。完全に途中から集中力が切れてしまいましたね。ふーっ。あまりにも2曲に時間が取られたので、アンコールとアルプホルンはほとんど時間が取れませんでした。

展覧会の録音を聴き返してみましたが、不必要な事故が多発したにもかかわらず、意外にも曲の雰囲気は良かったですね。本番を前にしても決してオケに屈することなく、無難にまとめることはせず、理想の音楽を追求し続けるマエストロの姿勢に、そしてその力量に敬服します。あとは、オケ側が思い込みや経験はこの際捨てて、まっさらな状態でマエストロの音楽に浸ることができればOKかな、と。そうすれば、演奏をする側と演奏を聴く側、双方が楽しめる演奏会になるのでは、と思います。

2008年11月15日(土)

遅刻して練習会場へ飛び込み、急いで楽器を組み立てて慌しく練習に参加。これでは、落ち着いて音楽を楽しむことは難しい・・・。それにしても、今日は練習が終了するまで、一度も音楽と正面から向き合うことが出来ませんでした。非常に残念。アンコールの譜読みをしていてもソワソワ、展覧会を演奏していてもソワソワ。

来週は11月公演のGP。きっと、このころには良くなっているでしょう。

2008年11月8日(土)

前半は12月プロのロココ。おやおや?全く集中力がない演奏で、弦も管もバラバラ。この曲だけは今月は演奏しないので、練習不足なのが原因か。どうしても、ラフ3と展覧会が優先されてしまいますので、しょうがないでしょう。第2変奏曲は、特に難しいですね。

休憩後は、ラフ3。今日は代奏する機会がありませんでしたので、聴かずに帰りました。どんな感じだったのでしょうか・・・。

2008年11月1日(土)

先々週、先週と土日2日間練習が続きましたが、管楽器の練習はお休みです。今日は、CDについて。

左は、ラフマニノフ交響曲第3番、スヴェトラーノフ指揮で1962年の録音です。交響曲第2番を演奏したときに購入したもので、3つの交響曲+ヴォカリースが2枚組みセットになったお買い得版。実際にラフ3を演奏してみて気がついたのですが、部分的に小節の拍を変更している箇所があります。

真中はチャイコフスキーのロココ。カラヤン指揮でチェロ独奏がロストロポーヴィチ、有名なドヴォ・コンがカップリングになっています。この曲はCDを持っていなかったので、ジャケットの写真を見たことがあったので、このCDを選択。オーケストラもチェロも、とても雄弁です。

右は、展覧会の絵です。アッバード指揮のロンドン交響楽団。可もなく不可もなく、実に無難な演奏ですね。

明日は、半年に1度のフルート調整の日です。

2008年10月26日(日)

昨日に引き続き、マエストロ練習です。ふー、とてもハードな1日でした。

午前10時、ラフマニノフから練習がスタート。先週は第1・第2楽章をやりましたので、今日は第3楽章です。1st

Fluteの代奏。代奏ということで多少気楽でしたが、それでもこのラフ3、なんと難しい曲であることか。またマエストロには、これまでと同様、非常に細かいところまでニュアンスの違いを求められました。

例えば、練習番号79の前後。木管楽器のソロの受け渡し合戦で、ユーモアを感じるシーンがあります。ここの微妙なテンポの変化は奏者に任せられるだろう、と思っていました。が、それすらも指揮者の解釈の一部であるかのようで、完全にマエストロのイメージ通りに演奏するように求められました。ここまで徹底するとは・・・。トスカニーニやチェリビタッケのリハーサルは、こんな感じだったのかなあ・・・。世の中の指揮者のほんの一握りの人としか接していないとは思いますが、ここまでオーケストラに技量に屈することなく、理想を追求し続けるマエストロは、初めてです。想像ですが、例え理想があっても、諸事情によりそれを諦めて音楽をまとめてしまう指揮者の方が多いのでは。そういう意味では、今回のマエストロには、とても貴重な経験をさせてもらっているな、と思います。

その理想が良い方向に向かっている、と感じる場面があります。練習番号77〜78、そして105〜107にかけてです。演奏していても録音を聴き返してみても同じ感想だったのですが、大オーケストラが大きな空間を芳醇な響きで埋め尽くし、その響きに身震いするような、そんな感動がありました。オーケストラは聴く側でしかなかったころ、ただの憧れでしかなかった頃、確かオーケストラにはそういうところに魅力を感じていたように思います。どこまでマエストロの理想に近づけるか分かりませんが、本番に向けてそんな場面が徐々に増えていければ、と思います。

ラフ3の練習は、予定を大幅にオーバー。次は展覧会の絵。何曲かピックアップして練習しましたが、もう疲労困憊でどんな感じだったか、よく覚えていません。その次は、ロココ。降り番の予定でしたが、2nd

Fluteでのることになりました。mollのところを一人だけdurで演奏してしまったことだけは、はっきり記憶に残っています。以上。

2008年10月25日(土)

マエストロ練習。前半は、展覧会です。2週間前の初回練習では全体を大きく捉えて、ああ、こんな感じで音楽が進行するんだな、これならお客さんも楽しめるだろうな、という感触を得ました。今日はそれとは対照的に、非常に細かい練習内容です。

出だしのプロムナードから1つのフレーズ、1つの小節、さらに1つの音符に至るまで、マエストロのイメージする音楽をオーケストラに要求します。あるテンポで始まっても小節の中でさえテンポの微妙な変化であったり、中からえぐり出すような汚い音であったり・・・。中には、言葉では言い表せないような微妙な表現の変化を求められるのですが、それを実際に音にするのは非常に難しい。マエストロと同じ感性の豊かさを持たないと、厳しいかな。しかし、世の中にはいろいろなタイプの指揮者がいるな、というのが率直な感想です。

後半は、アルプホルン協奏曲である「アルプスの夏」。どうもマエストロは、実際にアルプホルンをご覧になったのが初めてのようで、ベルの中を覗いたりと興味津々のご様子。しばらく聴いていたのですが、とても親しみやすい曲でした。ピストンもロータリーもキーもなく、口だけであれだけ倍音を自由自在にコントロールをするのですから、見事なものです。

明日も、日曜日のマエストロ特別練習があります。

2008年10月19日(日)

日曜日のマエストロ特別練習。今日は、ラフマニノフ漬けです。私は、2nd

Fluteの代奏。

第1楽章と第2楽章の練習。曲の細部に至るまで、マエストロの頭の中では、表現したい音楽が完全に出来上がっているように感じます。私が接した中では、おそらく最も曲に”変化”を求める指揮者でしょう。特にテンポの変化は凄まじい!かなりアンテナを張らないと、十束ワールドについていくのは厳しそうです。

でも、マエストロの求める音楽は、人間の感情として考えると、ごく自然な表現に思えます。音楽の頂点へ向けてどんどん突進するスピード感や、頂点を迎えた後の脱力感に似たテンポの緩み方は、人間の感情そのまま。自然なものではありますが、いざ音楽で表現しようとなると、かなり意識をしないと難しいですね。今日の練習では、オーケストラ全体が、何とかマエストロの棒について行こう、という気持ちは出ていたように思います。

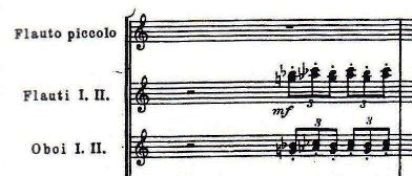

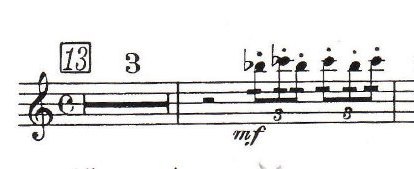

昨日の練習で、一つ楽譜の確認が必要な箇所が出てきました。第1楽章の練習番号13の後です。

左はKalmus版のスコア、通常の三連符です。ところが、右のフルートのパート譜では、刻みが入っています。どちらが正しいのか。初めは自分が持っているスコアの版を疑ったので、パート譜の刻みが正解かな、と思ったのですが、別な人が持っているB&H版のスコアでも刻みがない。いよいよ分からなくなり、マエストロのスコアを見せて頂くことに。なんと、刻みが入っているではありませんか!ということで、パート譜どおりに演奏するのが正解。あ、マエストロのスコアの版を確認するのを忘れた・・・。

2008年10月18日(土)

前半は11月プロの「アルプスの夏」、譜読みです。知らない曲ですね。どうも、アルプホルン協奏曲のようです。ただし、弦楽器伴奏のみで管楽器の出番がありません。ちょっとだけ練習風景を覗いたのですが、こんな感じでした。あくまで、イメージですが・・・。

後半は、ラフ3の第1楽章。今日は、1stの代奏をしました。やはり、大変な曲。事前にここは大丈夫、と思っていたところも、いざ合奏の中で吹いてみると周りと呼吸が合わなかったりと、アンサンブルの難しさを痛感。でも、個人的には、演奏しないはずのものを演奏できる機会を得て、得した気分です。

明日は日曜日ですが、マエストロの特別練習があります。

2008年10月11日(土)

溢れんばかりの才能、そして豊かなイマジネーション・・・。今日たった1回のマエストロの音楽に触れただけでも、笛を吹いていて良かった、そしてオーケストラで演奏できて良かった、と思える練習でした。さあ、今回のマエストロに登場していただきましょう。

今回のマエストロは、世界の小澤征爾氏・・・ではなくて、十束尚宏氏です。写真は、約20年前に放送されたアメリカのドキュメント番組、「OZAWA」の一場面。小澤氏に、ウェーバー「魔弾の射手」序曲の指導を受けている十束氏が印象に残る番組です。十束氏は、この時なんと24歳!カラヤンやゼルキン、ヨー・ヨー・マなどそうそうたる音楽家がこの番組に出演していますが、彼らと同様、いやいや彼ら以上にインパクトが強かったですね。これ以後、東京シティフィルの常任に就いたり、N響とのマーラー1番などの指揮姿は見ているものの、私の中では、十束氏=魔弾の射手、なのです。

さて、初回のマエストロ練習は、ラフマニノフの交響曲第3番からスタート。ですが、私は1時間以上遅刻をしてしまったため、ほとんど音を出せず。この曲は、次回以降の楽しみにしようと思います。

後半は、展覧会。今の笛の師匠、そして前の笛の師匠から、マエストロについては色々話を聞いていましたが、それは頭の片隅に置いて、自分自身がどういう印象を受けるかを、楽しみにしていました。この演奏をしていてわくわくする音楽は一体何だろう!初回の練習から感情むき出しでエンジン全開のマエストロなんて、そうたくさんはいません。時々、音楽にとりつかれたような表情をされるところは、若い時のチェリビダッケに似ているな、と思いました。先週まで、この曲についてしっくりこなかったのですが、今日はまるで違いましたね。曲のイメージをしっかり持って演奏すれば、その曲の良さは見えてくる、ということでしょうか。本番の日は演奏者としてはもちろん、できれば同時に客席でも聴きたい気分です。こういう音楽は、きっと聴く側としても楽しいでしょうから。

マエストロの練習を終えて感じたこと。それは、これまであまりにも曲の各場面をイメージせずに吹いていたなあ、ということです。曲を仕上げていく上で、ゆっくり確実に練習していくことは、もちろん必要なこと。でも、単に音符を追いかけるだけの練習ではどうしようもありません。マエストロは、ひたすら理想の展覧会を追求していきます。どこまでオーケストラの演奏が停滞せずに、曲に生命を吹き込むマエストロの要求に応える事ができるか・・・。

2008年10月4(土)

展覧会のみの練習です。

今日の練習でも、まだしっくりこないですね。この曲を演奏している、あるいはオーケストラ中で演奏をしている、という感覚がまるでないのです。演奏をするのは今回が初めてですが、CDやコンサートで聴いたときはそれほど難しいとは思わなかったので、そのギャップを感じているのかもしれません。

こびと、テュイルリー、リモージュなどは、技術的な難しさを感じます。これらの曲は、おそらく自分のことで精一杯で、周りの音を聴く余裕がないのでしょう。一方、古い城、ビドロ、都合4回出てくるプロムナードなどは、技術的な余裕はあるはずですが、曲に合った雰囲気を出すのは簡単ではないようです。マエストロ練習前までに、自分なりにしっくりとした感覚を得たかったのですが、それは出来ませんでした。

さて、次回はマエストロ十束氏の初回練習です。

2008年9月27日(土)

先週と同じ練習曲です。ラフマニノフに比べて、練習不足気味の展覧会から。

展覧会の練習は2回目ですが、今日はあまりオーケストラが集中できていなかったように思います。音程感・リズム感・曲に対する共感、どれもが欠けていたように感じました。このままでは、ムソルグスキーとラヴェルに、ラフマニノフに時間をとられている場合ではないだろ、と怒られてしまうのではないかと・・・。テンポの速い曲では全体のタイミングがずれ、テンポの緩やかな曲では音程とリズムが気になり、まだまだという感じです。特に「こびと」のラストは、本当に難しい。フルートも例外ではなく、フラットが6つで、特にB音とCes音の切り替えが難しい・・・。普段B音をブリティアルディキーに頼っている私は、この調性は目の敵です。

この曲では、普通のフルートでは出せない音を要求されます。左下の写真、キエフの大門の楽譜です。左から3小節目(全体では102小節目)に括弧でくくってありますが、B音がでてきます。全部のキーを塞ぐとC音もしくはH音のフルートでは、通常は無理。では、どうするのか。

写真右は、フルートの足部管です。展覧会のようにB音を要求される場合は、下段の一番長い足部管を使用します。中段のH足部管にジョイントを差し込んで管を少し長くし、B音をだせるように工夫します。もちろん、既製品はありません。こういうのは、演奏するときの楽しみの一つでもあります。マーラーは、よくフルートにこの音を要求しますね。ちなみに、上段は最低音がCのC足部管。フランス人(故J.P.ランパル、F.デュフレーヌ、等)やフランスで勉強した人(工藤重典、等)が好んで使うことが多いですね。中段は最低音がHのH足部管。現在のオーケストラの笛吹きは、多くがこの足部管です。

続いては、ラフマニノフの第2、第3楽章。この曲のピッコロで難しいのは、忘れずに自分の出番できちんと音を出すことです。大抵の曲はスコアを事前にチェックすれば、そのくらいのことは把握できます。ところがこのラフ3は、曲中の場面転換が明確に感じられないところが多く、休みが長いと現在地が分かりにくいのです。長〜い休符の間、周りの演奏を聴いて、スコアではなく実際に音を出している中で、かつ自分なりに特徴を解釈し直し、パート譜に印をつけている状況です。他のパートは、とにかくたくさんの音符を追いかけるのに必死な様子。その必死さのおかげかもしれませんが、展覧会よりはまとまっているのかな、と感じています。展覧会にもこの必死さがあれば、今後は良くなっていくような気がいたします。

2008年9月20日(土)

今回は、メイン級のプログラムが2曲並んでいます。今日は、その2曲の練習日。

まずは、「展覧会の絵」の譜読みです。私は初めてこの曲を演奏をしましたが、予想以上に難しいですね。当然何度も聴いたことがあって、曲の雰囲気は頭の中ではできています。しかし、耳で聴くものと実際に音を出すのでは、大違いでした。どのパートも自分のことで精一杯で、オーケストラとしてまとまるには時間が必要だな、と感じました。しかし、吹いていて楽しい!吹奏楽ではヴィオラやチェロのように必須な楽器である、アルトサックスやユーフォニアム(スコア上はチューバ)も登場し、さすがは音の魔術師、ラヴェルの編曲です!

そして、ラフマニノフ。今日は第1楽章のみです。複雑で難解に感じていたラフ3ですが、今日の練習では、あまりそういう感じがしませんでした。おそらくこの曲の良さを理解し、明確な方向性をもった指導のおかげだと思います。演奏する難しさは相変わらずですが、曲に対する「?」は、かなり軽減されました。適正なテンポ設定は、曲の魅力を引き出す一つの大切な要素であることを改めて感じた練習でした。

2008年9月13日(土)

前半は、チャイコのロココ。降り番ですので、客席から練習風景を眺めていました。とても美しい音楽。編成が比較的コンパクトで、且つ個々に高度な技術を求められる曲です。何度か合奏を繰り返して全体がまとまってくると、さらに曲の良さが表現されるはずですので、本番が楽しみです。

後半は、ラフマニノフの第2楽章と第3楽章。今回はピッコロ担当です。実際に吹いてみた感想は、とにかく「休み」を数えるのが大変だという事。第2楽章のピッコロのパート譜を見てみると、出だしから「73小節休み」で3小節の出番、次は「38小節休み」で1小節(正確には1拍)の出番、その後「50小節休み」で・・・。この繰り返しです。こういう時に頼りになるのは、やっぱりスコアですね。

マーラーやモーツァルトのように、私にとって自然な音楽に感じる作曲家であれば、長い休符も音楽の流れを感じることができ、音を出す番になっても自然な気持ちで演奏することができます。逆に、休符の中に自然な音楽の流れをつかめないと、かなりきつい。休みの小節を数えていても、現在地が分からなくなり、出番の時に音が出せない可能性が。今回の練習を通して、ラフマニノフも、マーラーやモーツァルトと同じように、自然な音楽に感じられるようになるといいのですが・・・。

2008年9月6日(土)

今日は、私の出番はなし。来週が、今シーズン初の出番です。

2008年8月30日(土)

マエストロ十束氏と言えば、ウエーバーの「魔弾の射手」序曲・・・。東京シティフィルの常任であったり、NHK交響楽団とマーラーの1番を指揮している姿は見ているものの、やはり「魔弾」イメージが強いんですね。これについては、また後日。

今回プログラムを見てみると、ラフ3と展覧会という、メインで演奏するような曲が2つ並んでいます。1曲目にラフ3がプログラムを並んでいるのを見ただけで、すでにお腹一杯。前プロが終わった時点で、オーケストラ全体の集中力が切れないといいのですが・・・。ただ、どの曲も初めて演奏する曲ですので、実際に演奏してみると、どんな疲労感が待っているか、楽しみでもあります。

さて、今日はラフマニノフの交響曲第3番の譜読み。ラフマニノフは、過去には交響曲第2番と、私は降り番でしたがピアノ協奏曲第2番を演奏しています。演奏経験はあるものの、いまだに私にとってラフマニノフは難解な作曲家。しかも「とても」難解に感じています。どうしてあんなにたくさんの音符を長時間演奏させるんだろう、と思っていたら、ある人が、「そうしないとロシアでは体が温まらないから」と教えてくれました。とても納得のいく回答です。そういう事情もあったんだろうな。いや、きっとそうに違いない。

色々書きましたが、今日は私は練習に参加できず。どんな練習をしたか、実際に演奏してみた感触はどうだったのか、気になって仕方がありません。この遅れを何とか取り戻さないと・・・。

これまでの特別企画

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)