2009年12月20日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

コープランド: バレエ音楽「ロデオ」

バーンスタイン: ディベルティメント

ガーシュイン: 歌劇「ポギーとベス」抜粋

アンダーソン: クリスマスフェスティバル

入場無料

指揮: 堺 武弥

市川交響楽団

~この他に、ラター作曲のレクイエムの10月公演、親子コンサートの11月公演あり~

(終了いたしました)

2009年12月20日(日) 最終回

本番当日。いつもより遅めの、9時30分に楽屋入り。10時よりリハーサルが、プログラム順で始まりました。前日の問題点をピックアップしてから、一曲ずつ通しました。ロデオ、ディベルティメント、ポギベス、そしてクリスマス。今までの練習で、一番良い出来だったと思います。私も昨日の2つの課題について、こんな感じでいいのかな、という良い感触を得ました。しかし、予想以上に時間がかかってしまい、昼食は急いで食べることとなってしまいました。食べ終わって直ぐには楽器に息を吹き込むことは出来ないので、どうしても食休みが必要になります。

出番を待つハープとコントラバスとピアノ。

打楽器がたくさん!!

午後2時開演。まずは、降り番の「ロデオ」から。舞台袖から聴いていました。出だしから、とても慎重なテンポで安全運転。この曲の私が考える理想的な演奏は、頭ではなく、体でリズムを感じて突き進むような演奏、だと思います。しかし今回は無理をせず、このテンポ設定で演奏する事が正解だったと思います。ヒヤヒヤする場面もありましたが、最後までたどり着きました。

次は「ディベルティメント」。金管・打楽器が勢ぞろいし、オーケストラ全体としては、今までにない、とてもいい雰囲気で演奏が出来たと思います。第1楽章のファンファーレ、バシッときまりました。第2楽章のワルツ、美しくゴージャスな弦楽器の音色。思わず身を乗り出してしまうような演奏でした。素晴らしい! 第3楽章のマズルカ、第2楽章とのコントラストが見事に表現されていました。第4楽章のサンバ、ノリノリの雰囲気が◎。

第5楽章のターキー・トロット、何度も指揮者自ら七面鳥の動きを実演指導していただいた成果が出ました。第6楽章のスフィンクス、フルート足部管への延長管のセッティングとセロテープでのキーの固定は落ち着いて出来ました。第7楽章のブルース、雰囲気の良さが抜群。第8楽章のマーチ、出だしのフルート・ソロは午前中の好感触を持続できず、不安定さを露呈してしまいました。切腹。途中の4本ピッコロ、楽しくスタンドプレーが出来ました。これでいいのです。ちなみに出演者はJGハンミッヒ、ヤマハ、O.メーニッヒ、そしてマスターズの4名でした。ラストのオーケストラほぼ全員によるスタンドプレーも楽しくきまり、無事終了。終わってみると、第8楽章の出だし以外は、本当に楽しんで演奏することが出来ました。ブラボー、ブラボー。

休憩中に、各々の譜面台にライトをセッティング(写真上)し、次は「ポギーとベス」。3人の歌手と、コーヒーの麻袋や机・椅子といった小道具も加わり、演奏会形式のオペラのようになりました。演奏は安定感があり、また歌手陣のちょっとした演出・仕草が面白い場面があり、こちらも楽しみながら演奏することが出来ました。ラストは、「クリスマス・フェスティバル」。舞台が暗転している時に、出演者がサンタの帽子をかぶったり、トナカイの気ぐるみを着たり、皆さん個性を発揮されていました。

通常の演奏会では、ここまでの演出はやらないので、たまにはこういうのもあっていいかな、と思います。慣れないアメリカ音楽のプログラムでしたが、脳の活性化にもなり、オーケストラを刺激するためにも、数年に一度くらいは取り上げた方がいいかもしれません。(終わり)

2009年12月19日(土)

前日のGPです。まずは「ロデオ」から。降り番ですので、客席から聴いていました。この曲の難関は1曲目の「カウボーイの休日」でしたが、ここに来てようやく形が見えてきました。少しずつリズムが、演奏者の体に染み付き始めたようです。次は「ディベルティメント」。この曲は、まず楽器が揃っていないと、曲になりません。そういう訳で、今日は全ての楽器が揃いましたので、きちんと曲になっていましたね。個人的には、2つの課題がありました。6曲目スフィンクスの低音域の安定性、そして8曲目マーチの出だしのフルート・ソロの二拍三連符の感じ方、の2つです。2つとも×。明日へ持越しです。

アンダーソンの「クリスマスフェスティバル」。演奏者みんな色々仕掛けるようですが、きちんとした準備は明日の午前中になりそう。ガーシュインの「ポギーとベス」。舞台照明、小道具、歌手陣の演出等々、チェック項目が多数。

明日の本番、頑張ります。

2009年12月12日(土)

本番1週間前。全曲の練習です。まずは、「ディベルティメント」から。まだ全員ではないようですが、大半の出演メンバーが揃いましたので、今までに無かった音が聞えてきて少しだけ安心しました。曲の仕上がりは、まあ、あー、あー、あー、ですが、まだまだ最後のアガキをする時間はあります。1曲目、あちこちから飛び出すファンファーレと後打ちのリズムがもう少しきっちり決まると、完成に近づくのかなと思います。4曲目のサンバ、民族楽器が大活躍しますので、そのノリに合わせる事。5曲目のターキートロット、きちんと七面鳥をイメージする事。楽譜にかじりつかない。

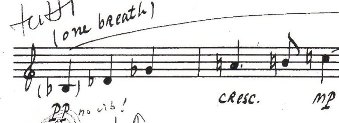

6曲目のスフィンクス、この曲のフルートは少しだけ指使いが難しい箇所があります。木管の出だしのB(指使いはH)からDesへ移る指使いです(写真左)。もしこれがCからDesであれば、右手小指のキーを1つだけ動かすことでスムーズに移動できます。しかし、B(指使いはH)からDesは、キーを「1つ飛ばし」で動かす必要があり、私にとっては難しさを感じる指使いなのです。どうしても、間のCの音が入ってしまいます。

そこで、B(指使いはH)のキーを押した状態にしてセロテープで固定し(写真右)、Cの指使いでBが出るようにしました。そうすると、指使いはC→Desで、音はB(指使いはH)→Des、が出るようになります。実にスムーズな指使いです。ストレス・フリーです。ただ、どんなに頑張っても、同時に音を出すリード楽器に消されてしまうのは、間違いないのですが。8曲目出だしのフルートアンサンブル。初めて途中で崩壊してしまいました。やっぱり、プレッシャーを感じているのか・・・。でも、今崩壊しておいて良かったです。気持ちが楽になりました。

次は「ロデオ」。降り番なので、客席で聴いていました。1曲目はかなり苦戦してますね・・・。バーンスタインのように、エネルギーがほとばしるような演奏が理想だと思うのですが、まずはメトロノームテンポにきっちり合わない事には、先に進めません。しかし、残りの2~4曲目はよくまとまっていましたね。お客様の前で披露できるレヴェルに、かなり近づいていると思います。1曲目さえクリアすれば、この曲は大丈夫。

休憩後は、初合奏のアンダーソンの「クリスマスフェスティバル」。さっと通して、その後は「ポギベス」の練習。この曲が、一番まとまっているような気がいたします。怪しいところ、特にテンポが崩れやすい所はあります。が、他の曲に比べれば、そういうところは少ないです。大分安定した演奏になってきました。

2009年12月5日(土)

今日は、合奏前に木管分奏を行いました。曲は、「ポギーとベス」です。1時間ちょっとの練習。9月から12月まで、違うプログラムで3回の演奏会があるため、どうしても1曲辺りの練習量が不足してしまいます。その不足を補う意味でも、この分奏は意義があったと思います。

本番2週間前の合奏、前半は「ロデオ」です。私は降り番ですが、1stフルートを代奏しました。いやいや、なかなか大変な曲です。この曲も、まずは縦線がきっちりと合っていることが大前提となると思うのですが、なかなかその段階がクリアできないですね。慣れない曲調なので、もう少しだけ完成まで時間がかかりそうです。しかし、根拠は不明ですが、きっと出来る様になるでしょう。そんな気がいたします。当日、私は舞台袖でうまくいくよう、お祈りをしたいと思います。

後半は、3人の歌手を入れての「ポギーとベス」。先週は弦楽器、今週は木管楽器と金管楽器がこの曲の分奏を行った成果が出ましたね。今までの合奏で、一番の出来の良さだったと思います。というか、今までがかなり危険な状態でしたので。ソリスト陣も加わわり、曲の雰囲気がいい方向に変わりつつあります。

2009年11月28日(土)

演奏会が近づいていますが、まだ曲の完成予想図が描けません。危険水域から、離れることが出来ません。さあ、今週はどのくらい前進するか・・・。

前半は、「ポギーとベス」。今日はまとまりつつある弦楽器群、そしていまだにベクトルが揃わない管楽器郡、の2つに分かれてしまいましたね。練習前に弦楽器が分奏を行っていましたので、その効果が合奏にあらわれたのだと思います。一つのセクションがまとまると、他のセクションの乱れが目立ちます。管楽器の一員である自分に、”喝”を入れたくなりましたね。当たり前のことですが、練習量は正直、と改めて実感をしました。

今日は新しい楽器、バンジョーが加わりました。出番こそ多くありませんが、この楽器のサウンドはいいですね。面白さを感じます。楽器そのものもユニークな形をしていますが、演奏者がノリノリでしたので、さらにグッド。

後半は、バーンスタインの「ディベルティメント」。相変わらず、演奏に安定感がありません。気になるのは、少しイレギュラーなリズムがあると、縦線がバラバラになってしまうことです。リズム命の曲なので、こうなってしまうと、演奏をしていて苦しささえ感じてしまいます。うー、うー、うー、うー。どうしたものか・・・。体で曲を感じないと、こうなってしまうのかな。

8曲目のフルート・ソロは、いまだに前方の視界が不良で、出口が見えません。4本ピッコロのスタンドプレー、今日は試しに暗譜で演奏をしてみました。できなくなありませんが、不安な気持ちになりながら、ピッコロを吹いていました。今後は慣れるために、普段の練習から楽譜を見ずに演奏をしていきたいと思います。

2009年11月21日(土)

今日からは、12月のコンサートに集中して練習が出来ます。前半は、バーンスタインのデベルティメント。1曲目から4曲目まで、とても丁寧な指導でした。アメリカ音楽のリズムを、まだ頭で理解しようとしているオーケストラに、手拍子を使って体に染み込ませる方法は、とても有効だったと思います。たとえ1回の指導で身につかなかったとしても、繰り返し反復練習をすることで、普段接することが少ないアメリカ音楽を楽しめるようになるのかな、と思います。

後半はコープランドのロデオ。降り番ですが、客観的に聴きいてみたかったので、客席で最後まで聴いていました。あー、客席にはこう聞えるんだあ。んー、これは楽器の練習よりも、まずは手拍子を使ってのアメリカ音楽入門編を行った方が、最終的に良いものが出来上がるのでは、と思います。コープランド、ロデオを聴いている、という感覚は残念ながらもてませんでした。次回は、少しでも雰囲気のある音楽になりますように。

2009年11月15日(日)

親子コンサートの本番当日です。場所は、行徳文化ホールI&I。今、何かと話題の「行徳」です。今日のプログラムは、以下の通り。

①久石譲:「崖の上のポニョ」(オーケストラ演奏)

②ハチャトゥリアン:組曲「仮面舞踏会」より ワルツ

③オーケストラの楽器紹介

④ディズニーメドレー

<休憩>

⑤久石譲:オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」

⑥久石譲:「崖の上のポニョ」(全員合唱)

前日は違う場所での練習でしたので、舞台設営は当日行いました。フルオーケストラにしては舞台が狭いため、各パートが定位置からずれ、多少いびつな並び方になってしまいました。午前中に、ほぼ通しのリハーサルを行い、全体の進行を確認。練習期間の短かった楽器紹介も少しずつ修正され、ようやくステージで披露できるようになりました。

午後2時開演。客席数647の中ホールで、空席はごく僅か。ひざの上に子供をのせている親もいますので、実質は満席と見ていいでしょう。いつものコンサートとは違い、演奏中のおしゃべりは自由です。まずはオカリナ独奏でポニョ。その間に、オケのメンバーと指揮者が入場します。メロディを吹き終えるまでに着席をするので、少し早足で入場。着席をしたところで、オーケストラによる演奏が始まりました。ポニョ、仮面舞踏会と続きましたが、会場の皆さんは楽しそうでしたね。

そして楽器紹介。どのパートも、直前まで調整に余念が無かったようで、それぞれの個性が出た良い紹介だったと思います。フルートは3本で葦笛の踊り。ピッコロはソロで、犬のお巡りさんをを演奏しました。結構楽しい。ディズニーを演奏したところで、休憩。後半は、語りを入れてのトトロ。久石ワールド、聴衆も演奏者も惹きつける不思議な音楽です。普段接することの無いタイプの音楽ですので、とても新鮮に感じました。

子供たちは、反応がストレートで面白いです。ここまで本格的に親子向けのコンサートを行うことはなかなかないので、今日はとてもいい機会でした。

2009年11月14日(土)

行徳親子コンサートの前日GPです。遅刻参加です、あー。フルートの楽器紹介に間に合いませんでした、うー。ピッコロの楽器紹介が、担当者不在でできませんでした、ぎゃー。今日の練習内容は、綺麗さっぱり忘れて、新たな気持ちで明日に臨んだ方が良さそうです。

ただ一つ、「場面ごとの曲の表情の切り替えを素早く」。これだけは頭に入れておこうと思います。

2009年11月7日(土)

前半は、来週が本番の親子コンサートの練習です。1曲目は「ディズニーメドレー」。前回練習をした時は、マエストロ直伝のディズニー・サウンドが全開していて、素晴らしい演奏だったのですが、今日は何だかよく分からない演奏でしたね。率直に申し上げると、気持ちが沈むサウンド・・・。一体、どうしたのだろうか。1週間あれば、回復するでしょう。

2曲目は、「となりのトトロ」。語りを入れ、あまり細かいところにはこだわらず、ほぼ通し練習をしました。演奏する方はもちろん、聴いていても楽しい曲だと思います。本当に良くできた編曲です。ここでの注意事項は、語りや打楽器隊が何をしようとも、一切気にせず、指揮に集中することです。

後半は、12月プロよりバーンスタインの「ディベルティメント」。8曲から構成される組曲ですが、ラストの8曲目「マーチ」から逆順に演奏しました。フルート・ソロで始まる8曲目、フーガのように1本ずつ増え、3本のアンサンブルになります。今のところ、ここはこうしたい、というものが自分の中に無く、何となく吹いて終わってしまいました。

中間部の4本ピッコロのスタンドプレー。楽譜上は2本ですが、今回はマエストロのアイディアにより、4人全員でピッコロを演奏します。実は1番フルートだけ、直前にヴァイオリンとのユニゾンがあるのですが、ここをまともにフルートで演奏していては、ピッコロに持ち替えることができません。今回は、そこのユニゾンをピッコロで吹いてしまおうかな、と思っています。フルートの音の高さに楽譜を読みかえれば、それらしく吹けるのでは、と思います。

7曲目のブルース、フルートはお休み。6曲目のスフィンクス、通常は出てこない低い音が出てきます。フルートは、全部塞いでもH音まで。それよりも半音低いB音を要求されています。であれば、管を長くするしかありません。

左は足部管に延長管をつける前の状態、右は延長管を付けた状態です。装着すると、全部塞ぐとB音が出るようになります。H音が出なくなるデメリットはありますが、この2つの音が同時に出なければ何の問題もありません。

5曲目以降はさっと流す程度で終わりました。ノリがいまいちなのは相変わらずですが、たくさんの打楽器が揃わないと、この曲の雰囲気を出すことは難しいものがあります。本番は、楽しい打楽器のリズムをベースに、ノリノリの演奏をしてみたものです。

2009年10月31日(土)

今日は、弦楽器の分奏のみ。管楽器はお休みです。

2009年10月24日(土)

今日もマエストロ練習です。前半は、12月プロのポギーとベス。個人練習が足りません。事前の譜読みが不十分です。合奏に参加する以前の問題が、個人的にありました。次回のポギベスの時までは、まずはここからクリアしていこうと思います。「サマータイム」をはじめ、5曲ほど3人の歌手の歌が入る予定なので、楽しみです。

後半は11月の親子コンサートの練習。1曲目は、1年前に大ヒットした「ポニョ」。今日は歌パートがいなかったので、ピッコロでその歌パートを代奏しました。カラオケ状態で、一人楽しさを感じていました。2曲目は、ディズニー・メドレー。まさか管弦楽でディズニーを演奏する機会があるとは思いませんでしたが、これが思いのほか、楽しかったです。自称プロサーファー、もとい、ディズニーマニアのマエストロによる、レクチャー付きの練習。メロディと対旋律とのバランス、ファンファーレのバランス、等々。いやいや、ディズニーも本気で突き詰めていくと、いいものです。

2009年10月17日(土)

2週間ぶりのオケ練習です。あー、無事戻ってこれて、よかったよかった。

今日はマエストロ練習です。マエストロ堺氏には、2008年7月のブルックナー交響曲第7番の時に、練習指揮者として2回お世話になりましたが、本振りの指揮者としては、今回が初共演になります。まずは12月プロの、バーンスタインのディベルティメント。この曲がうまく演奏できるかどうかのカギは、やはり曲のノリを感じることができるか、ですね。それが出来れば、曲の8割は仕上がったと考えてもいいのかなと思うのですが、その道のりは容易ではなさそうです。バーンスタインのはずですが、ブラームスを演奏しているような雰囲気が、あちらこちらから・・・。オーケストラのキャラクターを変えるというのは、難しいですね。

1曲目は「ラッパの合図とファンファーレ」。リズムに注意。2曲目の八分の七拍子の「ワルツ」。美しい曲ですね。バーンスタインは、名メロディーメーカーです。吹奏楽編曲版だと、フルートで気持ちよくこのメロディを吹けるのですが、管弦楽のオリジナルだと、弦楽器のみの曲になってしまうのが、ちょっと残念。しかし、今日のこの曲の弦楽器は良かったですね。マエストロのアドバイスにより、少し弦を薄めに弾く事によって、弱音のニュアンスが良い感じになりました。やっぱり、弦楽器の曲です。潔く譲ります。

3曲目の「マズルカ」、ダブルリード6本とハープによる不思議な曲です。4曲目は「サンバ」。これこそ、リズム+ノリが命の曲です。練習番号Aからのリズム、これが典型的な例です。私の癖ですが、この曲に限らず、どうしても休符を長めに感じてしまいます。周りに正確に演奏している人がいる時は、その度に気づかされます(そして忘れます)。これは直さないといけないですね。5曲目の「ターキートロット」を演奏して、ディヴェルティメントは終了。3本のフルートが活躍する終曲を練習しなかったのは、とても残念です。

後半は、11月の親子コンサートの練習です。まずは、仮面舞踏会のワルツ。この曲は、マエストロの的確なアドバイスで、雰囲気がガラリと変わりましたね。同じワルツでも、ロシア風かそうでないか。ロシアは、野太さが必要なようです。もう1曲、トトロです。ヒサイシ・ワールドを堪能しました。マエストロは、この曲は何回か振ったことがあるようで、どうしたらこの音楽の魅力を引き出せるのか、十分に心得ています。この曲、適度に難しさがあり、とてもやりがいがあります。

マエストロの練習に参加して、楽しかったですね。ユーモアを交えながらも的確なアドバイスをし、その指示も決して話が長くならず、どうしたらオーケストラが自分の求める音楽を奏でるかを、心得ている指揮者だと思いました。素晴らしい指揮者です。

2009年10月10日(土)

木管分奏の日。ロデオの分奏があったはずです。今日も練習に参加できませんでした。来週から、復帰します。

2009年10月4日(日)

10月公演の、ラター作曲「レクイエム」の本番の日です。降り番ですので・・・。

2009年10月3日(土)

12月の初マエストロ練習。ロデオとディベルティメント、のハズです。練習に参加できませんでした。

2009年9月26日(土)

前半は、10月4日公演のラターの「レクイエム」です。私はこの曲は降り番で、今日は2番フルートの代奏をしました。1985年に作曲されたこの新しい作品、天国的な響きのする綺麗な曲ですね。驚いたのは、「怒りの日」のような暗く恐ろしい曲は一切なく、「天からの光」をイメージするような曲ばかりで構成されています。私は初めて聴いたのですが、合唱団の中ではとても有名な曲のようです。

後半は、11月公演のコンサートの練習。1曲目は、「となりのトトロ」組曲。最初に練習した時と同じ印象で、アレンジが凝っていて、演奏していて楽しいですね。2曲目は、プロコフィエフの「仮面舞踏会」よりワルツ。大分慣れました。

この後2回ほど、練習に出れません。あー、あー、あー。

2009年9月19日(土)

今日は弦楽器の分奏のみ。管楽器はお休みです。

2009年9月12日(土)

前半は、バーンスタインのディベルティメント。8曲からなる15分程度の曲。ボストン交響楽団の創立100周年につくられた、とてもユーモアのある作品です。実は私にとって、「作曲家バーンスタイン」に初めて触れたのがこの作品。中学校を卒業し、数日後に入学をする高校の吹奏楽部の定期演奏会で聴いたのが、最初です。個性的な曲想と、随所にあるスタンドプレーが、とても印象に残りました。その後自分でも演奏する機会があり、今回は2回目の演奏(オケでは初)になります。

さて、実際に演奏をしてみると・・・、かなりまとまらないですね。単純なメロディーと思いきや1拍ずれるフェイントがあったり、頭ではなく体で感じないと克服できないようなリズムでとまどったり・・・。どこか一つのパートがこけてしまうと、そこに穴が開いて、後が続かなくなるような、そんな感じですね。

後半は、コープランドのロデオ。こちらも何箇所か頭が混乱するところがありますが、バーンスタインと違い、一つのパートがこけたとしても、音楽がつながっていく感覚があります。なぜだろうか。

2009年9月5日(土)

待ちに待った練習再開です。今回はオールアメリカ・プラグラム。ぱっと見、吹奏楽のコンサートを思わせるようなプログラムです。まだ詳細は分かりませんが、ポギベスでは演出もあるようですし、オーケストラ全体が曲のリズムを感じられる演奏が出来れば、とても楽しい演奏会になるのでは、と思います。

前半は11月の親子コンサートの譜読み。まずは、ハチャトゥリアン「仮面舞踏会」よりワルツ。いかにもロシアのワルツの雰囲気がプンプンで、プロコフィエフと同じ匂いがします。同じフレーズの繰り返しですので、そのうちに慣れるでしょう。次は「となりのトトロ」の組曲版です。意外にてこずりましたね。音楽を聴いて、すぐに場面が浮かぶほど映画は見ていないので、余計に難しく感じたのだと思います。しかし、アレンジは面白い!オーケストラの楽器紹介もあり、ちょうどブリテンの「青少年のための管弦楽入門」のようです。

後半は、12月プロの練習。「ポーギーとベス」の1曲のみです。普段演奏してる曲とは、大きく異なる雰囲気を持つ曲ですね。何箇所か交通整理が必要な場所もありますが、難しさの中にも楽しさは感じます。ピッコロも高音域の補強としてではなく、この楽器の面白さを引き出してくれるような楽譜です。部分的に曲は知っているものの、1曲通すと知らない曲の方が多い。DVDなどで一度物語をチェックしたほうが良さそうですね。

これまでの特別企画

・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記

(2009年7月)

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)