2009年7月19日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

~ メンデルスゾーン・プログラム ~

劇音楽「真夏の夜の夢」より

序曲、間奏曲、夜想曲、結婚行進曲

ヴァイオリン協奏曲ホ短調

交響曲第5番「宗教改革」

~アンコール~

ワーグナー:ローエングリン 第三幕への前奏曲

Vn独奏:瀧村依里

指揮:直井大輔

市川交響楽団

~ 終了いたしました ~

2009年7月19日(日) 最終日

本番当日。いつもより遅く、9時30分に楽屋入りしました。今日はデジカメを持ってきていません。バッテリーの劣化で、ほとんど使用不可能な状態になってしまいました。ということで、いつもならステージの様子を撮影するのですが、今回は掲載画像がありません。

10時にリハーサル開始。宗教改革、Vn協奏曲、真夏の夜の夢、アンコールの順です。アンサンブルが成立していないようなヤバイところは部分的にありますが、仕上がりは順調の様子。Vn・ソロの瀧村さん、今日は初めてカデンツァを聴くことができました。

午後2時に開演。1曲目、「真夏の夜の夢」。出だしのフルート2本のハーモニーもバッチリ決まり、物語がスタート。その後は、おっとっと、という場面もありましたが無事に全曲終了。続いて「ヴァイオリン協奏曲」。ここでステージにあがったのですが、客席が人で埋め尽くされているのに、驚きました。キャパが約2000席ですが、プログラムのなくなり具合から計算すると、約1600名のお客様が来られた模様。お客様の中には、ソロの瀧村さんの追っかけがいたようですね。集客力抜群のソリストです。

人気だけではありません。演奏も聴き惚れてしまうほど素晴らしい。パワーを見せつける演奏ではなく、自然に人を引き寄せてしまうようなヴァイオリンです。名手に名器あり。さすが、ストラディヴァリ!

第1楽章からとても自然な音楽を奏で、順調に進みましたが、第2楽章に入った途端、オーケストラが練習の時よりも、かなり間延びしたテンポになってしまいました。このままのテンポで行ってしまうのか、と心配したのですが、ソリスト自らがテンポの修正を仕掛け、練習通りの流れるよう音楽に!危なかったところはここくらいで、この後は段々良くなっていきましたね。第3楽章のテクニックも完璧で、演奏が終わった途端、地鳴りのような拍手がホール中に響き渡りました!

休憩後は、メインの交響曲第5番「宗教改革」。第3番の「スコットランド」や第4番の「イタリア」ほどは頻繁に演奏されません。そのせいか、なかなか曲の雰囲気が飲み込めず、仕上がるのに時間がかかったと思います。しかし、今日は良いほうに結果が出たのではないでしょうか。今日の3曲の中で、一番堂々と落ち着いて演奏できたのは、この曲だと思います。

もちろん、危険なところ、というか部分的に崩壊したところはありました。第2楽章のFから後ですね。練習の時からアンサンブルが整う確立が低かったのですが、本番でもやはり・・・、と言う感じです。まあ、あまり演奏される機会がない曲なので、客席で気がついた人もほとんどいないでしょう!?

それでも演奏をしていてとても気持ちが良かったのは、それを帳消しにするくらい、練習の成果が発揮できた演奏だったのだと思います。第1楽章の堂々とした雰囲気、そして第2楽章は前楽章とは対照的な可愛らしさを表現できたと思います。第3楽章の祈り、そして第4楽章の壮大なコラール・・・。聴きに来てくれた友人からは、宗教改革が一番良かった、もう一度聴きたい、というコメントを頂きました。意外な気もしましたが、演奏頻度が少ないだけで、曲の持つ良さ・価値は、スコットランドやイタリアに並ぶものがあるのかもしれません。

アンコールは、ワーグナーのローエングリン第三幕への前奏曲。本プログラムは2管編成でこじんまりとしていましたが、アンコールのみ大きな編成で大爆発。中間部の三連譜、鬼のシングルタンギングで頑張りました。たぶん、かなり誤魔化していると思います。はっきり申し上げて、2番フルートがそこをやってもやらなくても大きな影響はありません・・・。

というわけでまた次回。(終)

2009年7月18日(土)

前日のGP。舞台セッティングの後、「真夏の夜の夢」から練習開始・・・。と思っていたのですが、ここでサプライズの演奏が!!ポカンとしながらも、きっと楽器編成の大きな曲から練習が始まったのだろう、と頭の中では冷静に考えていたのですが、そうではありませんでした。お礼を申し上げたいとおもいます。ありがとうございました。

ステージでの初練習は、いつもと違う音の響きに違和感があるのですが、今日はその影響は全くありませんでした。きっと、舞台セッティングで、弦楽器と木管楽器の間がほとんど離れないようにしたからだと思います。

プログラム順通りに練習をしました。「真夏」は降り番ですので、この時間を使って個人練習。2曲目は「ヴァイオリン協奏曲」。相変わらず瀧村さんは絶好調。カデンツァを聴けなかったのが残念でしたが。宗教改革、分かりやすい曲ではありません、大分まとまってきたと思います。

明日の本番に向けて、体調を整えます。

2009年7月11日(土)

ソリストを迎えての協奏曲の練習です。しつこくなく、心地よさを伴う主張のある音が魅力的。そして何よりも、清潔さを感じるほどの正確な音程は、驚くほどでした。こんなソリストと一緒に演奏できることは、とても気持ちがいいですね。いつもよりも、音楽が自然に流れていたと思います。これは、本番が楽しみです。

続いて、宗教改革の全曲通し練習。しばらくは音楽が流れていなかったように感じましたが、第2楽章の後半あたりからかなり気分がのってきました。気がつくと本番1週間前。こうなったら、ノリが大事です。音色やフレーズ感はもちろん大切ですが、それと同じくらいノリやビート感も大切だと思います。

最後は、アンコール。ffでの三連符、結局鬼のシングルタンギングで演奏することにしました。舌を鍛えないと・・・。

2009年7月4日(土)

マエストロ練習。前半は、「真夏の世の夢」でしたので降り番。少しだけ聴いていましたが、2曲目の間奏曲の音楽の流れが、とても良かったですね。逆に結婚行進曲は、まだ改良の余地がありそう。テンポが少し引き締ると、曲に相応しい演奏になるかもしれません。今は、ゆとりがありすぎるような気がいたします。

アンコール(曲名は伏せておきます)。5月30日でも書きましたが、ffでの三連符、トリプルタンギングはできません。ですので、3+3+3+3=1小節12個の音符、ではなく、2+2+2+2+2+2=1小節12個の音符に分解して、ダブルタンギングで吹いてみました。技術的には出来そうです。しかし、気分的にここは3つずつとらないと、他の人と違うことをしているような感覚になってしまいます。どうしよう。トリプルタンギングを今から練習するか、鬼のシングルタンギングで頑張るか・・・。

宗教改革の第4楽章。前半のコラールのサウンドは、少し落ち着いてきたのではないでしょうか。その他は、まあまあかな。しっくりしていない事だけは確か。それよりも心配なのが、第2楽章。曲にも段々慣れてきたせいで、アンサンブルがズレズレなのが気になってきました。あー、あー、あー、あー。何度か繰り返してみたのですが、これがきちっと合ったとしても、果たして演奏して心地よく感じるのだろうか、という気分になってしまいました。あー、いかんいかん。

2009年6月27日(土)

「ヴァイオリン協奏曲」からスタート。ゆっくりとしたテンポで練習をしましたので、楽譜を一つ一つじっくり確認をしながら演奏できました。しかし、今までとテンポ設定が大きく異なったため、特に第3楽章では、音楽の感じ方を変えて吹かざるを得ないような場面もありました。

でもですね、今日はコンミスによるソロパートの代奏を堪能できましたので、これを聴けただけでも練習に来た甲斐がありました。表現の幅の広さ、そして音色の美しさ・・・。しばし聴き惚れてしまいました。惹きつけられる音楽とは、こういう音楽をいうのだと思います。得した気分。

休憩後は、急遽代奏をすることになった「真夏の夜の夢」。予定では、間奏曲と夜想曲を練習することになっています。間奏曲は、八分の六拍子+掛け合いに独特の難しさを感じる曲です。掛け合いが大分つながってきているので、仕上がりは順調と言えると思います。

夜想曲は、最近とても苦手意識を感じている曲です。音符面は難しくないのですが、いざアンサンブルをしようとすると、きちっと決まらない。何故だ? 他の曲は、うまくいかない時でも、こうしたらうまくいくかもしれない、という感覚があるのですが、この夜想曲は、その気配すらありません。一体、何を頼りに演奏をしたらいいのか。なぞ・謎・ナゾ。

最後は、予定外の序曲。代奏とはいえ、練習回数も増えましたので、緊張することはなくなりました。しかし、全身の神経はフルに使います。それはそうです。物語の世界に聴き手を引き込めるかどうかは、この最初のハーモニーにかかっているのですから。

2009年6月21日(日)

日曜日の特別練習。まずは、降り番の真夏の夜の夢。

序曲はハーモニーがとても美しく、なかなか良い仕上がりだと思います。きっと、昨日の分奏で念入りに練習をした成果なのでしょう。一方の夜想曲、こちらは指揮者とオケがかみ合っていないように感じました。指揮者がやろうとしているテンポは、オーケストラが感じているテンポよりもさらに遅いようです。その結果、音楽が停滞しているような気がします。

確かに、この曲の代奏をしたときも、時々指揮よりも先に出てしまいそうになり、意識的に踏ん張ったことがありました。ただ、もう一度繰り返して演奏をしたときには、テンポのギャップが修正されていましたので、改善はされていくと思います。

次は、宗教改革。こちらは、真夏よりも症状が深刻かもしれません。第1楽章、前半のゆっくりしたテンポの中で、演奏者の数だけいろんな向きのベクトルが発生。あ~、あ~、あ~。マエストロのアドバイスにより、少し修正されたような気もしますが、まだ危ないなあ・・・。

そんな中で、今日一番の収穫は、第2楽章の出だしの音楽の感じ方でした。

今までどうしても重たさを感じる音楽だったのですが、今日の練習で何とかなりそうな気がいたします。そうです、”子供”そして”軽やかさ”のイメージです。オトナの雰囲気は、ここでは必要ありません。ああ、すっきりした。

2009年6月20日(土)

今日は、分奏の日です。木管は、真夏の夜の夢のみで、私はお休みです。明日は、日曜日の特別練習があります。

2009年6月13日(土)

ヴァイオリン協奏曲の第1楽章から。ん?オケ全体の反応が鈍く、表現も消極的。メンデルスゾーン・プログラムの練習が始まって数ヶ月経ちますが、曲の難しさを感じるようになったゆえの葛藤か、それとも中だるみか・・・。何度繰り返し練習しても、前向きな音楽にならなかったですね。

続いて宗教改革の第2楽章。こちらもヴァイオリン協奏曲の雰囲気を、そのまま引き継いでしまいました。ああ、今日はもう脱出不可能、そんな感じです。というか、この曲を練習していてさらに悪化してきたかもしれません。

最後は真夏の夜の夢。今日は降り番でしたので、聴かずに帰りました。

2009年6月6日(土)

今日は木管分奏です。前半は真夏ですので、降り番。後半の宗教改革で練習に参加。時間の関係で、第1楽章しか練習できませんでした。指導者なしながらも、自分たちで気がつくところは修正しました。ハーモニーがきっちり合うことと心地よく感じることとは、必ずしも一致しないようです。難しいですね。

今日は短くまとめてみました。

2009年5月30日(土)

盛りだくさんの練習メニューです。今日は、「宗教改革」から。

第3楽章。初めに楽章全体を通しましたが、なんだか停滞した雰囲気が・・・。個人的なイメージとしてですが、”祈り”を感じられるような音楽になると良いなあ、と思っているのですが、ちょっと無表情な音楽になってしまいましたね。でも、もう一度繰り返したときには、以前の感覚を取り戻したようで、それなりの雰囲気が出たように思います。

第4楽章も出だしのコラールは、「??」な感じでしたが、第3楽章同様徐々に感覚を取り戻しました。逆に今日は終始テンポが揃わなかったかところは、62小節目のAllegro

maestosoの最初の数小節ですね。演奏する側で、各々良いと感じるテンポがいくつかあるようで、バラバラに聞えてしまいます。マエストロは、数こそ多くありませんが、いつも以上に曲のについて細かなニュアンスを要求してきました。響きを大事にされるマエストロらしいものだったと思います。

続いて、アンコール曲の譜読み。これを選曲した意図は、おそらく真夏のある曲とある場面で共によく使われるからだと思うのですが、どうなんでしょうか。それはそうとして、途中のffの三連符がシングルタンギングだとキツイ! トリプルは出来ないし、3連符×4拍=12ではなく2連符×6拍=12に読み直してダブルでやるテクニックもないし。

最後は「真夏の夜の夢」。

結婚行進曲は、出だしの音楽の勢いを止めないことと、中間部のハーモニーをきっちり捉える事がポイント。ホルンが活躍する夜想曲は、序曲と同じくらい難しいですね。曲の中間部でホルンのメロディを邪魔しないようにする事が一番難しいかなと思っていたのですが、全く無警戒だったところがアンサンブルの中では実は難しく、苦戦しました。難所だと思っていたところが終わって鎧を外そうとしたところに、いきなり敵に攻め込まれたような感じです。

2009年5月23日(土)

マエストロ練習。前半は、「真夏の夜の夢」です。

まずは、八分の六拍子の間奏曲。フルートの楽譜自体はそれほど難易度は高くないのですが、一つの大きなフレーズを違う楽器がかけ合いでつないでいるので、演奏をしていて難しさを感じます。例えば、出だしは、Aグループ(1stヴァイオリン+オーボエ)とBグループ(フルート+クラリネット)が交互に出てきます。グループごとにはまとまっていても、ブリッジした時になかなか一つのフレーズにならない。演奏をしている側は一生懸命なのですが、結果的にはつながって聞えないようですね。

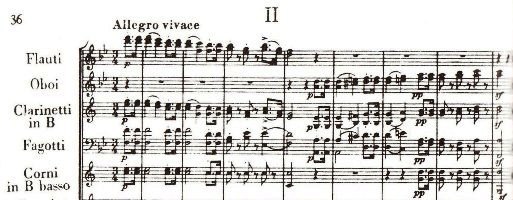

続いて、真夏の中でも最も神経を使う序曲。最初の4つのハーモニー。最初のGisはぶら下がりやすいので、お腹の支えをしっかり。2番目のHは余計な力を入れずに自然に息を入れる。3番目のEはかなり上ずりやすいので、息を下に向かって入れるイメージで。そして最後の第3オクターブのGisは、今日も替え指ではなく正規の指づかいで吹いてみました。そうすると、少し上ずるので楽器を内向きにすることで音程を補正。この曲の場合、こちらの方が周りと合うようです。

この管楽器の出だしをコケてしまうと、その後の弦楽器にも影響する可能性が大きいので、どうしても神経質になってしまいます。fでもpでも、もっと力が抜けた状態で流れるような音楽ができないか。場面によってもっと表情の変化を付けることが出来ないか。できれば、こんな感じで。本番は出演しないのですが、一番力を入れている曲になってしまったかもしれません。

後半は、「ヴァイオリン協奏曲」。

先々週この曲を演奏した時は、「真夏」の代奏による疲労で全く集中できませんでしたが、今日はメンコンまで集中力が持続しました。真夏の体力的なペース配分のコツが、少し掴めたのかもしれません。えーと、このメンコンを演奏する時に心がけている事は、全奏ffになった時に十分響かせることと、場面ごとのテンポ感をしっかり持つこと、の2つです。それにしてもこの曲は、ソロが入らないとどうしても気が抜けてしまいますね。早く本番のソリストが来てほしい・・・。

録音を聴き返してみて。演奏している時は気がつかなかったのですが、速いテンポの時、特に第3楽章で音符の長さが十分でなく、音を端折って演奏しているように聞えました。これは残念。きちんと音価分、音符に忠実に演奏しなければ。

2009年5月16日(土)

前半は「真夏の夜の夢」。

今日は、久しぶりに客席から聴かせてもらいました。なるほど、こんな感じに聞えるんだ・・・。序曲は、演奏者の一生懸命さが伝わってしまう音楽だったように感じました。もっと力が抜けた、自然な音楽になるといいんだけどなあ。と言っても、自分が演奏するときも力みまくりですが。メンデルスゾーンらしさを出すって、難しいですね。

そんな中で、結婚行進曲はとても良い出来だったと思います。特に中間部の静かな、”うぶな花嫁”のシーン!久々にドキドキするような音楽を聴いたような気がします。こんなにスゴイ表情の変化が出来るオーケストラだったとは・・・。こういう事が曲全体で出来るようになると、7月の演奏会では、聴き手に感動を与えることが出来るかもしれません。

後半は「宗教改革」。

チューニングの時から音程が定まらず、案の定、第1楽章の出だしは!?#*、な感じでした。初めの管楽器の<>が付いたコラールは演奏をしていて、とても気持ちが悪かったですね。演奏をしながら、修正がききませんでした。オーケストラもノリがなく、本調子ではなかったと思います。Andanteの後のAllegro

con fuocoからのテンポ感もバラバラだったような。うーっ、どうしよう・・・。このくらいのアンサンブルが出来たら、良いんだけどなあ。

2009年5月9日(土)

前半は「真夏の夜の夢」。1st Fluteの代奏です。

今日はとても細かく練習をしました。出だしの管楽器のハーモニー、3つ目の和音が少し?でした。4つ目の音(第3オクターブのGis)は、今までは落ち着きのある音が出しやすい替え指で吹いていたのですが、今日はあえて少し上ずりやすい指使いで吹いてみました。今日の指使いの方が良かったような気がするのですが、また代奏の機会がある時は、いろいろ試してみたいと思います。また、練習番号Dからしばらくは、出だし同様とても繊細なシーンです。ここも、まずは突発的出てくる自分の出番を確実に出ること。そして、ppの音楽の緊張感を壊さずに演奏すること。難しい・・・。

この曲は、演奏者の全てがさらけ出されてしまうような気がしてなりません。少人数で美しいハーモニーをつくり、弱音での神秘的な雰囲気を漂わせる・・・。そういう雰囲気を楽しめるようになると、さらにグレードアップしていくとは思うのですが、そこまでの道のりはかなり険しそう。どうしてもびびってしまいます。これではいけませんね。管楽器奏者たるもの、このくらいの度胸、そしてこのくらいのユーモアがないと、オーケストラの中で生きていくことは出来ません(?)。

「真夏」のオケ練習は久しぶりだったので、あちこちで事故がありましたね。フー、とても神経を使いました。

後半は「ヴァイオリン協奏曲」。この曲は本番も演奏するのですが、すいません、「真夏」で集中力を使い切ってしまいました。第1楽章と第3楽章を細かく練習したのですが、少し記憶が・・・。ごめんなさい。また来週。

2009年5月2日(土)

マエストロ練習です。前半は、ヴァイオリン協奏曲。

この曲の練習は3回目ですが、マエストロの指揮では初めての練習になります。一曲通して、全体のテンポ感を確認。テンポをためる場所、前へ進める場所、振り分ける場所、等々。当たり前のことですが、それらをオーケストラ全体で共有できると、一体感のある音楽が生まれます。自分が関わる場所で言えば、第1楽章の練習番号EやLはその前からのゆったりしたテンポを引きずることなく、その場できっちり理性的にテンポを前向きに変化させる必要があります。

個人的に難しさを感じているのは、第3楽章のスタッカートの表現です。速いテンポの中でスタッカートをしようとすると、息が十分に楽器に入っていかず、カスカスの音になってしまいます。息を吹き込むのにいいポイントが見つかれば、もう少しこの曲に合った表現ができると思うのですが、なかなか難しいところです。

後半は宗教改革。第4楽章と第3楽章の練習です。

今日は第4楽章がマエストロの指導のおかげで、大分スッキリしましたね。特に、コラール風のメロディとマーチ風のメロディのキャラクターに変化をもたせることの説明は、とても良かったと思います。フルートから始まる冒頭のコラール、後から入ってくる楽器は頑張りすぎる必要はなく、厳かに丁寧に響きを作ることで、マエストロの描いている音楽に近づけそうです。また、練習番号Eからのマーチ風のメロディは、リズム感を大事に決然と演奏するとうまくいきそうですね。個人的には、冒頭のコラールの木管アンサンブルを丁寧にに指導していただいたことは、大きな収穫でした。音量や響きのバランスを一つ一つ確認できて、かなりすっきりしました。

今日は、というか今日もですが、音楽に勢いがある反面、演奏に丁寧さが欠けている、と感じる事がしばしばあります。ここはしっかりブレーキをかけて踏ん張りがほしい場面でも、ささっと音楽が流れてしまうことがあります。もったいない・・・。

2009年4月25日(土)

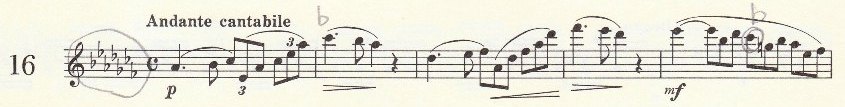

オケ練習の前に、笛のレッスンに行ってきました。昨年の8月以来、8ヶ月ぶりのレッスンです。曲は以下の5曲。

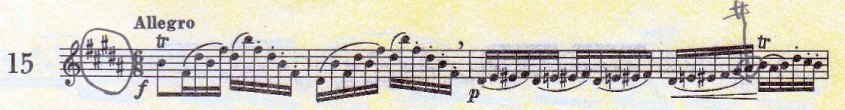

①T.ベーム 24のカプリスより NO.15

②T.ベーム 24のカプリスより NO.16

③J.S.バッハ ソナタ 変ホ長調より シチリアーノ

④J.S.バッハ 管弦楽組曲第2番より ポロネーズ

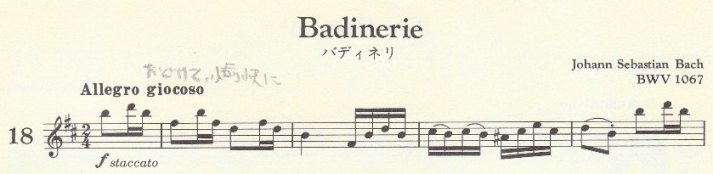

⑤J.S.バッハ 管弦楽組曲第2番より バディネリ

ベームのカプリス。技巧的な15番と優雅な16番。適度に力が抜けて、珍しくうまくいきました。事前の練習では、不安だらけでしたが。きっと赤い薔薇のおかげです(意味不明)。 特に指摘されることもなく、一発でパスです。

偶然にも3曲並んだバッハ。シチリアーノでは通奏低音があるバロック音楽のハーモニーの変化について、ポロネーズではスタッカートの感じ方を教えてもらいました。写真のバディネリでは、最初八分音符を意識して吹いていたのですが、弦楽伴奏が頭の音を弾いているのでフルートは裏の十六分音符をしっかりと、という指導を受けました。感じ方を変えると、全く違う音楽になってしまいます。8ヶ月ぶりでしたが、今日はとても収穫のあるレッスンでした。

オケ練習。前半は、ヴァイオリン協奏曲。第1楽章を中心に練習をしました。練習の最初の方はオーケストラ全体のサウンドがぼやけているように感じましたが、練習が進んでいくうちにだんだんエンジンがかかってきて、それがなくなりました。ホッ。他の2曲と比べると練習量が少ない(本日が2回目)せいかも知れません。個人的には最初の練習よりは、少しまわりを聴く余裕が出てきましたので、スタッカートの粒の不揃い具合や音量的なバランスの事などが気になり始めました。本番は7月ですから、焦らずじっくりと。続く第2、第3楽章もわずかですが練習をしました。こちらは、前回よりも遥かに良いテンポ感で演奏できたと思います。

今日も団員がソロ・ヴァイオリンの代奏を担当しましたが、誰もが知っているこの名曲を人前(団員)で演奏するのは、かなりのプレッシャーのかかる事と思います。ただただ敬服いたします。自分のパートの他にソロも練習をするわけですから、きっとその時間の確保も大変だったことでしょう。ご苦労様でした。

後半は、宗教改革。長年オケ生活をしてこられた師匠も1度しか演奏したことがない、という演奏頻度の少ない曲です。まずは第4楽章。出だしはフルートで始まり、管楽器とヴィオラ・チェロが加わる荘厳なコラールです。初めて、この部分に時間をかけてじっくり指導してもらえて良かったです。今まで演奏をしていて、しっくりこなかった場所でしたので。

コラールの後はテンポが上がりますが、珍しくノリノリの演奏だったと思います。ちょっと雑な場面もなきにしもあらずでしたが、打ち上げ花火が次々上がるような、どんどん前に突進するような演奏でしたね。もちろん、fから突然弦楽器の音量を落として木管楽器が浮き上がってくるような練習もしましたので、緻密さもある有意義な練習だったと思います。

余談ですが、第1楽章も、そしてこの第4楽章もそうですが、出だししばらくヴァイオリンの出番がありません。珍しいですね。我々管楽器は休みは日常茶飯事なので、そういう場面での過ごし方は心得ている(?)つもりです。あまりそういう場面のないヴァイオリンの方々は、出番のない時は何をしているのか。ちょっと興味のあるところです。

2009年4月18日(土)

今日は弦楽器の分奏で、管楽器はお休みです。また来週。

練習とは別の話題。今までポータブルの録再MDに外部マイクを付けて練習を録音していたのですが、半年前から下の写真のPCMレコーダーを使っています。ティアック社がタスカムのブランドで出している、DR-1です。

6機種のレコーダーを見比べて3機種(ティアック、ソニー、ローランド)に絞り、最終的にはボタンの押しやすさと直感でDR-1にしました。16bitでサンプリング周波数を44.1KHzに設定すると、CDと同等の情報量で録音することが出来ます。本体上部にマイクが付いていますが、MDと違ってモーター音が発生しないので、雑音はありません。マイクは大きさの割りに低音を拾うので、集録音のバランスはなかなか良好だと思います。

横縦の大きさは任天堂のゲームウォッチ「オクトパス」とほぼ同じ(写真右)ですが、厚みがあるため、少々ごつく感じますね。ただ、操作もしやすく使いやすいので、必要な大きさかな、と思っています。

2009年4月11日(土)

マエストロ練習。

前半は、「宗教改革」です。第1楽章、曲の細かなニュアンスを整えていくような練習が中心でした。例えば、fの場面での音量・響きを少し注意するだけで、濁りのないとてもバランスのよいサウンドが生まれるようになりましたね。あとは、フレーズの終わりの処理。かけあいのところでは、常にその後に演奏する他のパートを意識しながら、受け渡すつもりで自分のパートを吹き終える。そんな音楽の感じ方が、必要になってきます。今日のマエストロの指導で、音そのものにしても、フレーズ感にしても、今までは少し乱暴な音楽だったのかな、と思いました。

第2楽章は、三拍子の曲。もう少し自然な音楽にならないものだろうか・・・。

後半は、「真夏の夜の夢」。今日は1stフルート、2回目の代奏です。楽器編成の大きな結婚行進曲から。特に技術的に難しいとは思わないのですが、体力的なペース配分は必要ですね。フルートもそうですが、さらに休みの短いオーボエ・ファゴットは、吹き終えるころにはヘロヘロのご様子。続いて序曲。先週よりは落ち着いていたものの、難しいことには変わりなし。こういう曲がさりげなく吹ける様になったら、もっと音楽が楽しくなると思うんだけど。理想と現実のギャップ。ああ、悩ましい・・・。

2009年4月4日(土)

1週間ぶりのオケ練習。前半は、「宗教改革」。

第1楽章を中心に練習をしました。全体的に、少し集中力がなかったかな。各々一生懸命演奏していたとは思うのですが、一つの「かたまり」になっていないように感じました。オーケストラは生き物ですから、そんな時もあるでしょう。先々週の練習で、少しこの曲が分かりかけたと思ったのですが、今日は逆に難しさを感じました。二歩後退。再び、曲の全体像が見えなくなってしまいました。少し焦り。

後半は降り番の「真夏の夜の夢」なので、楽器を片付けて帰ろうとしたのですが、1stフルートの席が空いているのを発見。楽器を組み立て直し、急いでステージへ。

「真夏」は、結婚行進曲から練習開始。いきなり序曲からではなくて、ほっとしました。これはこれで、木管はとても体力を使う曲できついのですが。続いて序曲。出だしから、わずか4小節で物語の世界へと導く魔法のハーモニー。神経を使いますね。冒頭だけでなく、曲全体が繊細な音楽なので、終始気が抜けません。

難曲で、かつ個人的問題を多く抱えての緊急登板でしたが、本番では降り番の「真夏」を楽しませてもらいました。

2009年3月28日(土)

今日は、管楽器はお休みです。じっくり体を休めて、来週からの練習に備えます。

2009年3月21日(土)

前半は、ヴァイオリン協奏曲。通称メンコンの譜読みです。以前は、カセットテープでカラヤン&ムター盤を聴いていたのですが、現在は再生する機器がないので、CDを買い直しました。ハイフェッツ盤(写真左)です。久しぶりに改めてメンコンを聴いてみたのですが、結構聴いたことがない場所が多かったですね。むしろ、知っている場所の方が少なかったかも・・・。ムター盤はそんなに真剣に聴いていなかったのかな?今回の練習を通して、繰り返し聴いていきたいと思います。

メンコンは2番フルート。休みは多いものの、1番フルートとのハモリがあり、なかなか面白いです。中にはそういう面白さを感じられない曲もあるので、結構アタリかも。やはり、今まできちんと聴いてこなかったせいもあって、自分の出番で音を出すことを躊躇することがたびたびありました。まずは、そこからクリアしないと。今日の独奏は団員による代ソロでしたが、この難曲相手にお疲れ様でした。

後半は、宗教改革の第4楽章。今日の練習は良かったですね。少し周りの音が聞えるようになり、楽章全体が見渡せるようになりました。この調子でいきたいです。この曲もまだ聴き始めて間もないので、聴きこんでいきたいと思います(写真右 トスカニーニ&NBC響盤)。

2009年3月14日(土)

初マエストロ練習です。前半は、降り番の「真夏の夜の夢」。

序曲、出だしの木管のハーモニーから、ヴァイオリンの細かな刻みへ。おっと、いきなり本番用のテンポ。これはかなり苦しそう・・・。力が入っているのが分かってしまいますね。難しいんだろうなあ。メンデルスゾーンの音楽のイメージは、そうですね、たとえffの場面でも「かかと」をつかずに「つま先」で歩くような、そんなイメージです。同じドイツでも、ベートーヴェンやブラームスはしっかり「かかと」をつけますね。そういう意味では、モーツァルトに近いのかな、と思っています。慣れてくれば余計な力も抜けて、良くなってくるでしょう。

今回の真夏は4曲の抜粋ですが、フルート吹きにとって有名な「スケルツォ」は入っていません。この曲は難曲中の難曲です。オケスタにも出ています。どのくらい難しいかというと、19世紀にメンデルスゾーンがゲヴァントハウス管弦楽団を指揮した時、当時の首席フルートがこの「スケルツォ」が難易度が高くて演奏することができなかった、という話が残っているほどです。現在の著名な演奏家のCDを聴く限り、演奏不能ということは全く感じさせないのですが、難曲であることは間違いないでしょう。

後半は「宗教改革」。毎回の初マエストロの直前に、どんな音楽になるのか、どんなテンポでくるのかを事前に予想するのですが、今回は全く予想が外れましたね。第1楽章は思ったよりテンポが遅く、第2楽章は逆に思ったよりテンポが速かったです。特に第2楽章は、途中からのテンポ修正を試みても、なかなか指揮者とテンポ感を共有できないほどでした。これも練習回数を重ねれば、大丈夫でしょう。

曲に対する印象。これは前回の練習と全く同じです。音符が淡々とならんでいて、ちょっと掴みどころがないですね。まずは曲を聴きこむしかないかな・・・。

2009年3月7日(土)

今回の演奏会は、今年生誕200年の大作曲家、メンデルスゾーンの3曲プログラムです。そういえば、メンデルスゾーンは今まであまり演奏したことがなく、またそれほど熱心にはCDを聴いてこなかったですね。個人的には、高校生の時に「フィンガルの洞窟」(調性が違う吹奏楽譜)を吹いて以来、かも知れません。オーケストラでは交響曲第4番「イタリア」を取り上げたことはありましたが、その時は降り番でした。

さて、初回の練習は「真夏の夜の夢」から4曲抜粋。出だしから木管楽器による大変難易度の高い、しかしきちっと決まれば、間違いなく聞き手を誘える美しいハーモニーがあります。この曲は私は降り番。ホッとしたような、悲しいような。しかし、来週は代奏で出番があります。さらわなければ。

後半は、交響曲第5番「宗教改革」です。この曲のCD(トスカニーニ&NBC)を聴いてみたのですが、曲名以外全く聞いたことがありませんでしたね。第2番「賛歌」、第3番「スコットランド」、第4番「イタリア」の3曲はちょっとは聴いているのですが。少しでも曲を知りたくて、スコアの入手したのですが、今回は少し時間がかかってしまいました。都内の販売店を数社まわったり電話連絡をしたのですが、どこにも在庫がなく、かつ2~3ヶ月かかってしまうとのこと。それでは困ってしまいます。

ということで、「Sheet Music Plus」を使って注文してみました。以前よりサイトを眺めることはあったのですが、今回初めて使ってみました。注文してから、約3週間で自宅に到着。お店に注文するより、ずっと早く届きました。簡易的なものですが、配達状況もサイトで確認できるので、なかなか面白いです。

肝心の初見合奏。譜面を見ると、八分音符や四分音符、二分音符などが淡々と並んでいる印象です。でも、実際に演奏してみると、どういう曲なのかが分かりにくく感じました。私個人が自然と感じるメロディの流れと、”天才”メンデルスゾーンの感覚とは違うようです。あとは、ベートーヴェンの第九、ブラームスの第四、そしてワーグナーのパルジファルなど、途中で他の曲の雰囲気を感じるところもありますね。初めて聴く曲・演奏する曲ですので、じっくり練習をしていきたいと思います。

これまでの特別企画

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)