2010年7月19日(月・祝)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

~R.シュトラウス・プログラム~

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」

ピアノと管弦楽のための「ブルレスケ」ニ短調

交響詩「英雄の生涯」

入場無料

ピアノ: 根津理恵子

指 揮: 田久保裕一

市川交響楽団

~終了いたしました~

2010年7月19日(月・祝) 最終回

ピアノの調律があるため、10時30分よりリハーサル開始。いつもより30分遅く始まりました。時間的に全部通すことは出来ませんので、昨日問題のあったところを重点的にピックアップ。曲が大分整理できたと思います。

個人的な課題として、フルートのピッチの取り方に問題がありました。結局今日のリハーサルで、フルート2番の時はいつもと同じように頭部管をセッティングし、フルート1番のときはピッチが必要以上にならによう、頭部管をいつもより抜いて対応することにしました。お腹の支えが弱くなった時の事を考えると、とても危険なのですが・・・。12時30分リハ終了予定でしたが、15分押しで終わったので、急いで昼食をとりました。

開演前のコントラバス陣(左)と「ティル」で活躍するガラガラ(右)

14時開演です。直前にドリンク剤を半分飲み、準備は万端。1曲目は「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」。ピッコロを担当。細かい事はさておき、オーケストラ全体で楽しくノリのある演奏ができたのでは、と思います。

2曲目は「ブルレスケ」。フルート2番を担当。爽やかなブルーの衣装に身を包んだソリストが登場しました。ティンパニから始まる独創的な曲。出だし、テンポがいつもよりゆっくりか・・・。それを察してか、2つ目のフレーズからはいつものテンポに戻りました。途中極めてスリリングな場面もありましたが、何とか最後まで到達しました。この緊張感も、ライブならではのものです。ピアノのアンコールは、ショパンのエチュード第12番。ここで、20分間の休憩。

木管の前後2列の座席(左)とテナードラムとスネアドラム(右)

ドリンク剤の残り半分を飲み、3曲目「英雄の生涯」のステージへ。フルート1番を担当。45分間ノンストップの、R.シュトラウス「英雄伝」劇場の始まりです。出だしはf1つのはずですが、完全にffになっていました。まあ気合が入っていたということで、よしとしましょう。「英雄の敵」、ここはフルート1番が途中でテンポ感を失ってしまって、周りの人に迷惑をかけてしまいました。ごめんなさい。ヴァイオリン・ソロで表現される「英雄の伴侶」は、絶品でしたね。美しさと荒々しさ。自由奔放で気まぐれな妻が見事に表現されていたと思います。途中の練習番号33からのオーボエとのメロディも、何とかクリア。

舞台裏の3本トランペット(上の写真2枚)のファンファーレで始まる、「英雄の戦い」。オーケストラが大暴れするこのシーンは、とても楽しく演奏できました。練習番号78から79にかけての音楽の頂点では、マエストロお決まりの強烈ルバート炸裂!ソロの掛け合いが中心の「英雄の業績」を経て、終曲「英雄の引退と完成」へ。フルートで数箇所、ハーモニーを作る場面があるのですが、もう少し何とかなったかもしれないなあ。でも、最後まで集中力をもって、シュトラウスの「英雄伝」を演奏できたと思います。無事終了。パチパチパチパチ。

アンコールには、「星の船」(西邑由記子作曲)が演奏されました。オリジナルは吹奏楽ですが、調性を変えて管弦楽用にアレンジしたものです。とても美しい曲です。(おわり)

2010年7月18日(日)

前日のGP、ホール練習です。3曲とも、音楽の流れは昨日より格段に良くなりました。明日本番なので、早く寝ます。

2010年7月17日(土)

本番2日前。3曲全て練習しました。問題点続出です。

2010年7月10日(土)

マエストロ&ソリスト練習です。

ようやくピアノが加わり、「ブルレスケ」を演奏する事が出来ました。カラオケ状態の音が身についているため、ピアノが入ると違和感がありました。でも、これが本来の曲の姿。これも本番までには聴き慣れると思うので、大丈夫でしょう。今日は、曲がまとまるまでには至りませんでしたが、必要な音は全て揃いました。祝。

休憩後は「ティル」。途中で空中分解する可能性が、まだ残っているようです。特に中間部の混沌としたところは、1小節早く入ってしまう等、かなり危険な状態。確かに今自分がどこにいるのかが分かりにくいので、周りにつられてしまいそうになります。まさかの時のための「集合地点」をつくる必要があるかもしれません。

音楽の流れそのものは、少しずつ良くなっていると思います。テンポの緩急をつけることは、この曲にはとても効果的ですね。

2010年7月3日(土)

マエストロ練習です。

前半は、「ブルレスケ」。練習場所がいつもより狭く、かつ響きの無い場所でしたので、練習をしていてピンとくるものがありませんでした。しかし、隣近所との音程合わせには好都合な環境でしたので、個人的にはそのあたりをチェックしながら練習をしました。今日まではオケのみの練習ですが、来週はソリストが練習に参加します。どんなピアノ・ソロを披露してくれるか、楽しみです。アルゲリッチのような自由奔放な演奏だと、オケ伴奏が大変だけどなあ・・・。

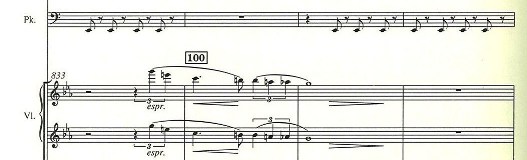

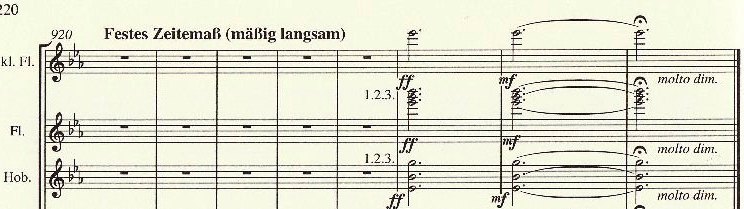

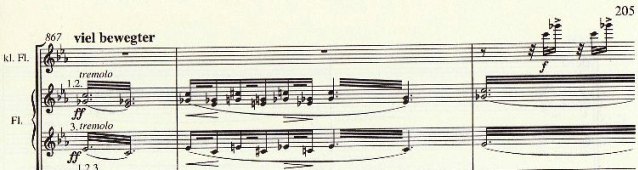

練習番号100番付近。1小節だけティンパニがないところに注目!

後半は、「英雄の生涯」。今日のマエストロの説明で、これは!と思う場面がありました。練習番号99の4小節前から練習番号100の5小節目にかけての考え方です(写真上を参照)。ティンパニの出番がある時は一定のテンポで、しかしティンパニの音がない100番の小節はある程度テンポを揺らせる、と言う話です。なんとなく眺めていたスコアではありますが、きちんと読めるとそういうイメージは湧くのですね。勉強になりました。

2010年6月26日(土)

管楽器の分奏です。

前半は「ブルレスケ」。途中参加だったので、なかなかペースが掴めず。しかし、中身の濃い練習でしたので、色々気づかされることがありました。中でも、1つぶりの3拍子の捉え方は勉強になりました(教えていただいたのは、今日が初めてではないはずですが・・・)。

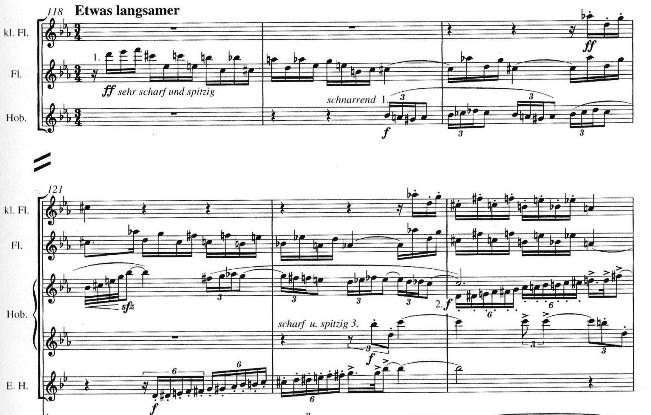

例えば、上の写真のようなケース。特別意識しなければ、どうしても音が高くなった二分音符を強く吹いてしいます。しかしこの場面では、1拍目を強調しなければなりません。そうすることで、日本人にもバイエルンの雰囲気が出せるのでは、と思います。

後半は「ティル」。こちらは八分音分のスタッカートが多く出てくるのですが、決して口先ではなく、息をしっかり使って発音すること。これも今日初めて教わったことではありません。聞いては忘れ、聞いては忘れの繰り返しです。身につくのはいつの日か・・。

2010年6月19日(土)

マエストロによる、弦楽器のみの練習。練習があって、うらやましい。管楽器はお休みです。

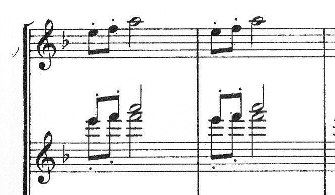

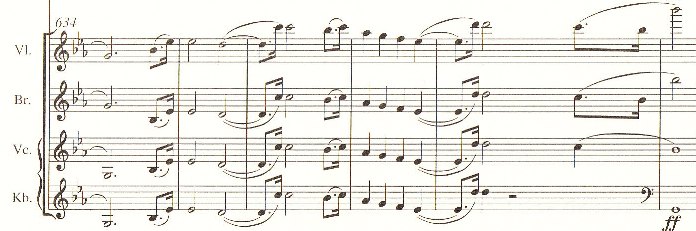

弦楽器が全てト音記号になる(写真上)、練習番号77から78にかけて。美しい・・。

2010年6月12日(土)

今日もマエストロ練習です。

前半は、「ブルレスケ」。今日は少しテンポを落ち着かせて、確実に音楽が進行するように練習が行われました。この曲の2番フルートは、譜面を追うことは、さほど難しくありません。果たして客席で聴いた時に、ワクワクするような演奏になっているのか。7月の本番では、そういう演奏をしたいものです。

後半は、「英雄の生涯」。ハープ2本のうち1本だけ入り、練習が進みました。こちらも、あまり感情的にならず、確実に音楽が進むような練習です。今日の練習で、曲の出だしは整いつつあります。この曲もかなりの練習回数をこなしてきました。そろそろ、聴いている人がハッとするような、オーケストラ全体で魅力のある表現が出来たらなあ、と思う今日この頃。

個人的な課題は、依然進歩なし。2曲目「英雄の敵」は、力の入れ方がいまひとつで、十六分音符の発音そのものがうまくいっていない模様。ffでも、音がつぶれることなく、きちっと響くようにしなければ。

今日の新たな課題は、最後の管楽器のハーモニーです。

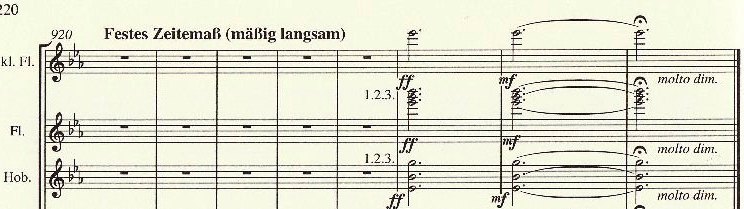

練習が始まった頃は、ハーモニーのピッチのバランスで、どの指使いをするか迷っていましたが、それはもう決まりつつあります。問題は、マエストロが要求するフェルマータの長さに対応できていない事です。聴く側としてはちょうどいい長さかもしれませんが、実際に演奏すると息がもたない!(sempre.)ffから(sempre.)mfときて、最後の小節でmolto

dim.。ラスト2小節はタイでつながっていますが、フェルマータが短ければ、一息でいけます。

しかし、今回のマエストロはそんな楽な事をさせてくれるはずもありません。予想はしていたのですが、やはり特別な対策が必要です。さてどうするか。写真にはありませんが、金管はラスト1小節であらためてハーモニーを形成しています。そこに便乗して、ブレスをとるか・・・。

2010年6月5日(土)

マエストロ練習です。前半は、「ブルレスケ」。

R.シュトラウスが20代前半で作曲した野心作で、少し変わったピアノ協奏曲です。ピアノと「ティンパニ」のための協奏曲、と言ってもいいかもしれません。ティンパニは通常通りオーケストラの中で演奏するとは思いますが、ソリスト扱いで舞台の一番前にでてきてもかっこいいと思います。

さて、マエストロの指揮による初のブルレスケ。3拍子の1小節1つ振りで、ほぼ一定のテンポで曲が進行します。しかし、随所に「ヘミオラ」の嵐にしあがれで、注意が必要。少し視野を広げて音楽を感じないと、曲の面白さが半減してしまいます。今日は、とりあえず最後まで止まらずに演奏しただけ、です。来週もう一回、オケだけで練習するチャンスがあります。

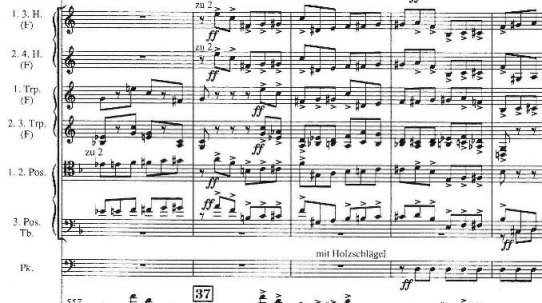

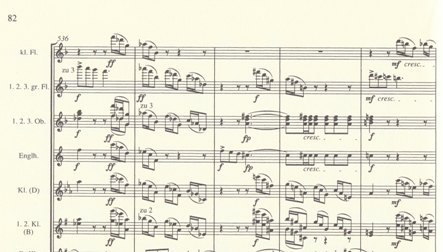

音楽が狂喜乱舞する「ティル」の37番付近

後半は、「ティル」。今までよりも、少しだけ曲を面白くするテンポ設定の工夫がありました。曲の後半、練習番号37(写真上)の4小節前からです。前へ前へと突き進むような、「ティル」らしいテンポ。まさかマエストロが今までのテンポで満足するわけがないと思っていましたが、やはり少しずつ本性をあらわしてきました。楽しくなってきましたね。いいぞ!

2010年5月29日(土)

ドイツ遠征組みが無事帰国し、久々のオケ練習。HPには、遠征時の写真が掲載されています(平成22年5月30日更新版)。今日は、4回目のマエストロ練習です。

前半は、「ティル」。前回の合奏から時間が経過したせいか、ノリがあまり良くない様に感じました。ユニークな「ティル」を描くまでは、まだ道のりは険しそうです。まず技術的なものを克服する必要があります。特に、6/8拍子に潜んでいる独特のリズム感を習得するには、もう少し時間がかかりそうですね。

後半は、「英雄の生涯」。木管のメンバーが揃ったので、2曲目「英雄の敵」を楽しみにしていたのですが、期待したほどうまくいかず残念無念。その他は、一通り最後まで止まることなく演奏はできるのですが、何か物足りなさを感じます。表情の変化がほとんどないですね。

意識すればすぐ出来ることの一つに、音の強弱の変化があると思います。例えば、練習番号2、あるいは38などは、ppにすることで、グッと聴き手を引き込むことができるのかな、と思います。今はmp位の音量に聴こえますね。一流のオーケストラの演奏を聴くと、この辺りの表情が自分の演奏と全く異なり、異次元の美しさを感じます。こういう演奏がしたい・・・。次回の合奏では、この強弱もう少し意識したら、一歩前進するかもしれません。シャーツ!

2010年5月22日(土)

ドイツ遠征組みが渡欧中のため、練習はありません。

2010年5月15日(土)

今日は、ドイツ遠征組の練習です。国内残留組は練習がありません。

2010年5月8日(土)

マエストロ練習の3回目。今日は、これまでの2回に比べて、オーケストラ側に緊張感がなかったように思います。どうしたのだろうか・・・。

前半は「英雄の生涯」、「英雄の戦い」の場面から練習開始です。全曲中出番のある楽器の数が最も多い曲。したがって、交通整理が大切になります。テンポを遅くし、音量を抑えてじっくり練習しました。果てしなく強奏し続けるように見えても、やはり盛り上がる所とそうでない所があって、今日の練習で少しだけ納得しながら、音量の強弱が意識出来るようになったと思います。

遠くから聞えてくるフルートの場面で、ヴァイオリン(下段)がGesの音を弾いています!

練習へ行く途中、電車の中でスコアを眺めていたのですが、この曲で2ndヴァイオリンがすごい事をやっていますね。曲の途中で弦を緩めて、最低音をGからGesにしています(写真上)。怖いですね。マーラー4番の悪魔のヴァイオリンのように、もう一台半音音程を変えた楽器を用意できないのだろうか。2nd全員が用意するのは厳しいか・・・。

後半は「ティル」。今日のマエストロは、少しテンポを揺らしてきましたね。練習番号2から3にかけて、前に突き進む感触は良いですね。これぞ「ティル」!

2010年5月1日(土)

先週に引き続き、前半は「ブルレスケ」。今日も苦戦しました。単に音符を追いかけても、なかなかフレーズが見えてきません。まだ練習が2回ですから仕方がないでしょう。辛抱強く、丁寧に練習をしていくしかありません。

後半は、「英雄の生涯」。先週この曲の練習がなかったのですが、数週間ぶりに演奏するような気分になってしまい、少し恐怖心を感じていました。相変わらず「英雄の敵」は進歩がありませんが、練習番号33からのオーボエとのオクターブのメロディと曲の最後のハーモニーは、今までの中で一番落ち着いて周りを聴きながら演奏できたと思います。

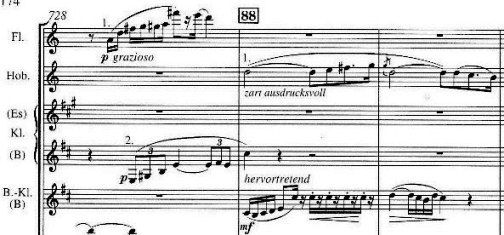

余談ですが、「英雄の業績」の練習番号88のバスクラリネット(写真上)、マーラー4番風に感じませんか?

2010年4月24日(土)

前半は、「ブルレスケ」の譜読みです。これまでは、「ティル」と「英雄の生涯」の2曲を集中的に練習していたので、「ブルレスケ」は今日が初練習になります。シュトラウスの曲の中では、演奏機会の多い曲ではないので、果たしてスムーズな譜読みが出来るかどうか、気になります。

「ブルレスケ」スコアの表紙

「ブルレスケ」は、数年前にたった一度だけ聴いたことがありました。アルゲリッチのピアノ、アッバード指揮のベルリンフィル(DVD)です。ピアノとティンパニが活躍する曲、という印象くらいで、それ以上の感動はなかったと思います。この曲を演奏する事が決まってから、改めてCDを聴き直していますが、ユニークな曲ですね。若々しさを感じます。

さて、全体練習で譜読みをしてみましたが、いやはや大変ですね、この曲は。音符一つ一つは他の2曲ほど細かくないのですが、1小節一つ振りの三拍子で、かなり凝った音楽づくりをしているように感じました。普段、あまり演奏しないパターンの音楽ですね。そこに難しさを感じます。余談ですが、練習番号Eeからはチャイコフスキーのピアコン第3楽章に似ているかな?

後半は、「ティル」。こちらは、「ブルレスケ」に比べると、若干の余裕が感じられます。今日は特に新たな発見はありませんでした。

2010年4月17日(土)

マエストロ練習の2回目。

前半は「ティル」。先週の「英雄の生涯」とは逆に、初めに部分的に取り上げてから最後に通し練習を行いました。入りのタイミングが合わないところ、指がまわならいところ、音程がやばいところ等々、問題は山積。技術的にとても難しく、それをクリアするには時間がかかりそうです。しかし、不思議とあまり悲観的な気持ちにはなっていません。それは、短いフレーズのユニークな音楽が次々とあらわれ、曲がとても楽しいからだと思います。

さて、後半は「英雄の生涯」です。「ティル」の後に演奏すると、フレーズの長い音楽が果てしなく続く音楽に感じます。このフレーズの長さが、この曲を演奏する難しさの一つかもしれません。

個人的な大きな課題はほとんど進展なし。一つだけ少し良かったことを挙げると、「英雄の戦い」で、十六分音符のスタッカート&ダブルタンギングの嵐の場面です。あまりにも目まぐるしく高音域&高速で音が変わるので、酸欠&目まいがしていたのですが、音符の上にC、B、As等の「カナ」をふったところ、多少落ち着いて音の変化を意識しながら演奏できました。まあ、そのくらいです・・・。

2010年4月10日(土)

初のマエストロ練習。ツェムリンスキーの「人魚姫」以来、5年ぶりの顔合わせです。まだ全ての楽器がスコア通りに揃ってはいませんが、今までなかったテナーチューバも加わり、いつもより厚みが増した陣容で練習が始まりました。今日は「英雄の生涯」、1曲のみです。

果たして、どんな音楽が生まれるのか。どんな表現、どんなテンポでくるのか。初回のマエストロ練習は、いつも楽しみですね。まず、ノンストップで最後まで通しました。皆集中しています。いいですね、こういう緊張感は。オーケストラ全体で、現段階で出来ることはほぼ発揮できた演奏だったかな、と思います。

通しの後、部分的に練習をしていきました。出だしのテンポはこれまでの練習よりゆっくりでしたが、2曲目の「英雄の敵」では逆に練習の時より速いテンポでした。少し戸惑いましたが、初めて個人練習でさらった時にイメージしたテンポが、今日のテンポに近かったので、すぐに切り替えることが出来ました。

しかし、ここの演奏については今日もダメダメでしたね。どうしても、鋭さを出すことが出来ない・・・。以前、ヤンソンス指揮コンセルトヘボウの「英雄の生涯」を聴きに行った時、ここのフルートが表現があまりにも暴力的で、個人的には不快な思いをして聴いていた事がありました。と言うわけで、そういう演奏を避けてきたのですが、それにしても今のままでは、あまりに曲が必要とする表現とかけ離れてしまっています。

もう一つの課題、最後に出てくる管楽器によるハーモニーです。ここは3月6日の練習で、一度良い感触を得たのでもう大丈夫だと思っていたのですが、今日はメタメタでした。今日は音を出すチャンスが2回ありましたので、2つの違う指使いを試しました。結果はいずれも×。なぜ? ここもやり直しです。やればやるほど課題が増える・・・。

今日の練習は、相当集中力を使ったのでしょう。帰りはクタクタでした。

2010年4月3日(土)

前半は、「英雄の生涯」。少し部分的に取り上げてから、全曲(ほぼ)通し練習を行いました。この曲の練習を始めてから1ヶ月以上経ちますが、なかなか出口が見えてこない曲ですね。旋律が音の洪水のように繰り返し出てくるので、よほど音楽を大きく捉えないと、冗長的な音楽になってしまいます。音の洪水という意味では、ワーグナーに似ているのかな、と思いました。

前回の問題点であった2曲目「英雄の敵」の出だし、今回も録音をしてみましたが全く進歩がありませんでしたね。トンチンカンな、平和ボケしている吹き方です。今の自分にはない表現を身につける必要性が出てきました。さて、どうするか。ネコの足の肉球でも触れば、いいアイディアが浮かぶかもしれない・・・。只今苦戦中。

後半は「ティル」。こちらも技術的に難しい曲だとは思いますが、曲が分かりやすい分、「英雄の生涯」よりはとっつきやすいですね。もちろん、難曲ですのでスムーズに演奏できるわけではありませんが。

来週は、初のマエストロ練習です。

2010年3月27日(土)

全奏です。「英雄の生涯」のみの練習。今回も色々問題点は見つかったのですが、終始楽しく演奏出来ました。気になった点を2つ。

嵐のシーン

一つ目は、練習番号103からの嵐のシーン(写真上)。ここはほとんど気にしていなかったのですが、捕まってしまいました。何故気にしなかったのか。それはフルートだけが音を出す場面であればいざ知らず、周りがゴーゴーなっている中で第1オクターブを吹いたところで、音が聴こえるわけがない、と思っていたからです。しかし、今日の練習で考え方を変えてみようと思います。効果があってもなくても、嵐のシーンの一役を担うものとして全力を尽くす。これでいこうと思います。

英雄の敵のシーン

二つ目は、英雄の敵のシーン(写真上)。木管楽器のソリストとしての腕の見せ所です。今日は初めて録音をしてみたのですが、相変わらず自分がイメージしている吹き方と実際に客席で聞える音に、大きなギャップがありました。練習番号41から42にかけて、ppで同じようなパターンがフルート4本だけで再現されますが、こちらはイメージしているものに近い演奏でした。おそらく上の写真のシーンは、ffのため、体に必要以上の力みがあるのだと思います。要修正。

2010年3月20日(土)

管楽器分奏です。今日は2曲とも、悪いところばかりが目立ってしまいました。個人練習・事前準備不足を痛感させてくれた、という意味では有意義でしたが、個人で解決できることを分奏の時間を使って確認したことは、実にモッタイナイ。あー、あー、ネコキック、ネコキック、シャーッ!

気になったところをピックアップします。

「英雄の生涯」④のシーン

「英雄の生涯」

①練習番号22の4小節目から23の3小節目にかけてのハーモニーのバンランスに注意。

②練習番号33からの美しいメロディはespr.で、オーボエにのるように。

③練習番号34からのポルタメントのタイミングをそろえる。

④練習番号49の5小節目からの十六分音符の刻みの音を再確認(写真上)。

インテンポになると、目の前が真っ暗になってしまう。

今自分が吹けるテンポから徐々に速度を上げて、きちんと音を読めるようにすること。

「ティル」

①練習番号7の3小節目のタイミングをフルートとそろえる事。

②練習番号28の2小節目から8小節目へかけての十六分音符、ためらうことなく突進すること。

③練習番号35から36にかけての動きがグシャグシャ。

時間の関係で曲の途中までしか分奏できなかったのですが、パッと思いつくだけでも、このくらい出てきました。もう一度楽譜を読み返したら、もっと出てくるかも。ティルの③は先週やったばかりなのに、1週間経ったらもう出来なくなっていました。何のための練習だったのか・・・。

7月の本番までに消化しきれるかどうか、初めての不安が襲ってきました。

2010年3月13日(土)

今日は分奏です。前半は「英雄の生涯」。30分以上遅刻してしまったため、周りの雰囲気に溶け込めないまま、なんとなく終わってしまいました。不完全燃焼。

後半は「ティル」。こちらは充実した練習だったと思います。とにかく今の段階では、曲のしくみ・システム的な事を理解することが先決だと思いますので、部分的に細かく区切って一つ一つクリアにしていくことはプラスになります。

例えば練習番号35~36にかけて(写真上)。メロディーはヴァイオリン、コールアングレ、トランペットなどが演奏して、装飾的な動きを木管楽器が担当しています。この装飾的な動きは同じタイミングで動くのですが、合奏の中でやると今の段階ではズレズレになっていました。ズレていても、それもありかな、と思ってしまう場面ではありますが、楽譜どおり正確に演奏できた時にはやはりしっくりくるものがあり、繰り返し練習する大切さを実感。

ティル、第一段階をクリアしそうだな、という感じです。

2010年3月6日(土)

前半は、「ティル」。先週の「英雄の生涯」同様、こちらも管楽器分奏を行ったお陰で、崩壊せずに通し練習が出来ました。演奏時間が短い分、「英雄の生涯」より早くまとまるような気がしました。

後半は「英雄の生涯」。先週の通し練習で、ラストのハーモニーがうまくいかなかったので、個人的にそこをチェックしました。

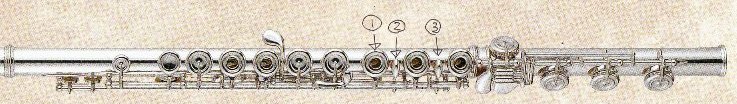

写真上は、曲のラストのシーン。普通のEs-durのハーモニーですが、1st Fluteは第3オクターブのB音。この音、私はとても苦手なのです。この音をフルートで出すには、右手の押さえ方の違いで、以下の3つがあります。括弧書きの内容は、自分の楽器を使って自分が音を出したときの、個人的な傾向です。

Ⅰ.①と②を押さえる。(正規の運指。響きが良い。ピッチが低め)

Ⅱ.①と②を押さえるが、①の穴の部分は塞がない。(Ⅰに比べて、響きは良くないが、ピッチは少し上がる)

Ⅲ.①と③を押さえる。(Ⅰに比べて、ピッチがかなり上がる)

曲によって、あるいは場面によって、この3つを使い分けています。ヴェルディのレクイエムを吹いたとき、「Lux aeterna」の最後のソロはこの音のロングトーンでした。その時はⅢを使いましたね。

今日の「英雄の生涯」でも、Ⅲを試してみました。ffでは、ピッチが上がりすぎないように補正し、mfからmolt

dim.までは、背中にためていた息を支えにして、余裕を持って音を出すイメージ(実際は難しい)で・・・。しっくりくるものがありましたので、しばらくこの指使いを使ってみようと思います。

2010年2月27日(土)

オーケストラ全体での、初練習です。わくわく。今日は、英雄の生涯、1曲のみです。

とにかく、久々にオーケストラの中で音を出せて、楽しかった、の一言です。生きかえった感じがしました。出だし(写真下)から、シュトラウス節が全開の曲で、なかなかかっこが良い。ここだけは、ホルンかチェロを演奏できたいいなあ、と思っています。

初回の練習と言うことで、最初から最後まで通しました。もちろん、細部はまだまだですが、先週まで2回にわたって分奏をしたおかげで、崩壊することはありませんでした。分奏の時にはこういう感触だったけど、オケ全体で演奏すると、まわりとこういう風にアンサンブルするんだあ、と気がつく箇所がいくつかありました。また、譜めくりを工夫しなければいけない所も、発見!こういうのは、部分的に練習していては気がつきにくい事ですね。

来週は、「ティル」と「英雄の生涯」のオケ全体練習です。

2010年2月20日(土)

今日も分奏です。

まずは「ティル」。少し細かいところまで、踏み込んだ練習を行いました。前奏に続くホルンの6/8のテーマ、後に続くオーボエ、クラリネット、ファゴットか奏でるテーマは、特に念入りに。大事なテーマですが、慣れないと楽譜通りにきちんと演奏するのは難しそうです。フルート&ピッコロは、残念な(幸いな?)事にそのテーマを吹くことは無いのですが。

続いて「英雄の生涯」。こちらは、楽譜に書いてある音の強弱等の指示をきちんと守らないと、ただ漫然と演奏しているように聞えてしまい、つまらない音楽になってしまいます。後は、個人的な問題で、2曲目「英雄の敵」での半音間違いが多いので、もう一度楽譜を読み込むこと。

来週は、全奏練習です。

2010年2月13日(土)

7月の演奏会へ向けて、いよいよ練習が始まりました。昨年12月以来の、久々のオケ練習です。

今回のお題は、「リヒャルト シュトラウス」。「ティル」、「ブルレスケ」、「英雄の生涯」、と難曲がズラリと並びました。リヒャルトは、過去に「四つの最後の歌」と「バラの騎士組曲」の2曲を演奏したことがあります。そうですね、リヒャルトは部分的にはとてもインパクトのある音楽だとは思うのですが、一曲通して聴くと、どうしても途中で挫折、つまり飽きがきてしまいます。

リヒャルトで、私が聴き続けられるのは、今のところ「ツァラトゥストラはかく語りき」の一曲のみ。この曲は良いですね。最初から最後まで、集中して聴けます。ただ、今回これだけ「リヒャルトづくし」の練習をすれば、今よりは作曲家に対する理解が深まるのかな、とも思っています。

練習初日の内容は、分奏です。通常管楽器の場合、最初に「全奏」をして、それから「分奏」をした方が、曲の全体像が見えて練習しやすいと感じる事が多いのですが、今回の場合は、複雑に入りくんでいる曲なので、最初に分奏を行うのはとても有効だと思いました。

前半は「ティル」、ピッコロ担当。苦手の6/8拍子です。むむ、各パート全てがバラバラな動きをしていそうなところでも、よくみると、2つのグループに分かれているだけの場合もあります。交通整理をして、自分と同じ動きをする他のパートを発見することが、まずは大事。

後半は「英雄の生涯」、1st Flute担当。音の洪水ですね。マーラーによくあるパターンですが、他のパートが「f」でも自分の楽譜に「p」と書いてあれば、きちんとそれに従うこと。周りに惑わされることなく、我が道を行くことも、この作曲家には必要になるようです。それから、中間部の「英雄の戦い」は体力勝負ですね。このあたりは、楽譜どおりの強弱でまともに演奏をしていたら、力尽きて途中で吹けなくなってしまいます。体力的な、ペース配分を考える必要がありますね。

これまでの特別企画

・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記

(2009年12月)

・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記

(2009年7月)

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)