2011年10月23日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

入場無料

マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」抜粋

ソプラノ:桑田葉子 テノール:志田雄啓 バリトン:小林大祐

市川混声合唱団 行徳混声合唱団

指揮:山崎 滋

市川交響楽団

(終了いたしました)

********************************

2011年12月4日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

入場無料

ガーシュイン:キューバ序曲

ジェイコブ:ハーモニカとオーケストラのための「5つの小品」

モンティ:チャルダッシュ

ピアソラ:リベルタンゴ

ドヴォルザーク:交響曲8番

ハーモニカ独奏:ジョー・パワーズ

指揮:清水宏之

市川交響楽団

(終了いたしました)

2011年12月4日(日)12月本番当日

午前9時15分に楽屋入り。ステージ上で十分に音だしをして、10時からドヴォルザークのリハーサルが始まりました。細かい問題点はいくつかありますが、全体的にはよくまとまっていると思います。ざっと通して終了。次にハーモニカ。PAを調整しながらのリハーサルです。パワーズ氏のパファーマンス、練習回数を重ねるごとにパワーアップしているような気がいたします。最後にガーシュイン。昨日に引き続き、ノリノリのいい演奏でした。

午後2時、定刻通り開演です。パワーズ氏の後援会の人も来ていたようで、たくさんのお客様に驚き。1曲目はガーシュインのキューバ序曲。この曲は、ノリ良く演奏することと、わずか2小節(約4秒)の間にピッコロからフルートへ持ち替えること、の2つが注意点。ノリについては本番が一番良かったと思います。演奏していて本当に楽しかった!持ち替えについては、ピッコロで演奏をしながら、段々と体を持ち替え用の椅子に傾けて、すぐにフルートに持ち替えられるようにしました。これもうまくいきました。

管楽器が舞台上からはけて、パーワーズ氏が登場、ジェイコブの5つの小品の演奏です。体をくねくねさせる独特の吹き方が、演奏の素晴らしさをさらに魅力的なものにしている、と感じました。途中、オーケストラとうまくかみ合っていないかな、と思われるところがありましたが、直ぐに修正されて、見事な演奏を披露。お客様からは楽章ごとに拍手をいただきました。

続けて、チャルダッシュとリベルタンゴ。ここからは管楽器も加わります。こういう曲の方が、タンゴ・ハーモニカ奏者の真骨頂が見られるのかな、と思いました。自由にのびのびと、感じるままの音楽を演奏しているように感じます。アンコールはプレスリーの「Can't

help falling in love with you」とタンゴ(曲名不明)の2曲を披露。プレスリーの重音にゾクゾクしました。

休憩後は、メインのドヴォルザーク。いい演奏でしたね。地に足の着いた、実に落ち着きのある、そして練習通りの演奏が出来たのではないか、と思います。この曲で2番フルート(ピッコロ)のポイントになるところは、第1楽章前半のフルートのD音からのピッコロでの引き継ぎです。音を出すこと自体は難しくありませんが、アイドリング無しで他人が出した音と同じ質の音を出すということは、かなり神経を使います。結果的には、うまくいったと思います。

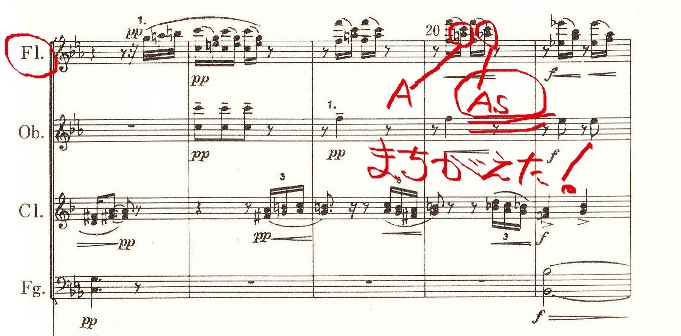

でも、落とし穴がありました。練習では一度も間違えたことがなかったところで、致命的なミスをしてしまいました。第2楽章の前半です(写真上)。2番フルートが「F-A・F-As」でハーモニーの変化をつけるのですが、本番では「F-A・F-A」と同じ音を2回吹いてしまいました。音が出た瞬間、自分でびっくりしてしまい、急いで耳を塞いでしまいましたが(意味不明)、時すでに遅し・・。懺悔します。ごめんなさい。

それを除けば、本当に楽しい演奏会でした。(終わり)

2011年12月3日(土)

前日のGPです。

プログラム順で練習をしましたが、とても良い結果に終わったと思います。ノリのよいガーシュイン、見せ所満載のパワーズ氏のハーモニカ、そして良い意味で落ち着きのあるドヴォルザーク。前日になってようやくまとまってきたように感じました。明日の本番が楽しみです。

2011年11月27日(土)

日曜日の特別練習。マエストロの指揮により、全曲練習をしました。練習開始時刻ぎりぎりにすべりこんで、大急ぎで楽器を組み立てて着席。落ち着かないまま、練習が始まってしまいました。

まずは、キューバ序曲。久しぶりの合奏です。最初は曲を忘れてしまっているような演奏でしたが、マエストロのアドヴァイスで大分思い出してきたように感じました。ノリさえあれば、この曲は楽しく演奏できるでしょう。

続いて、ジェイコブ。ハーモニカのパワーズ氏の登場です。練習会場に備え付けのスピーカーでハーモニカの音を出したので、先週よりもよく聴こえました。ソリストは全て暗譜での演奏でした。ところどころ即興もあるので、本番でどんなパフォーマンスが見られるのか、楽しみです。

最後はドヴォルザーク。先週までの個人的な課題として、さほど難しくない場面で、オケ全体の流れにのれず、ノロノロとした動き・演奏をしているころがありました。事前にチェックマークを付けておき、意識的に流れを意識することで、多少の改善が見られました。易しいところほど神経をはっていないと、そういうことが起きてしまうのかもしれません。ドヴォ8は今回初めて演奏しますが、易しそうで易しくない曲、かもしれません。

2011年11月26日(土)

今日は分奏の日。管楽器はお休みです。

2011年11月19日(土)

前半は、ハーモニカ奏者のパワーズ氏とのソロ合わせです。演奏前に、ハーモニカは細かな準備がたくさんあるようです。ワイヤレスマイクの用意だったり、ドライヤーを使ってハーモニカを暖め(乾燥?)たり・・。

ハーモニカとは3曲協演します。まずは、ジェイコブの5つの小品。これは伴奏は弦楽器のみです。主にテンポの変化の確認に重点がおかれていました。譜面を準備していたものの、パワーズ氏はほとんど譜面を見ていなかったのではないでしょうか。これは凄い。初めはオケとテンポ感覚の違いはあったものの、繰り返すうちに、段々ベクトルが合ってきました。

次は、モンティのチャルダッシュとピアソラのリベルタンゴ。この2曲は管楽器も参加します。楽譜の変更があり、早速書き込み。本番で間違わないようにしないと。普段、こういう曲を演奏する機会がないので、たまに演奏すると、楽しいですね。

第3楽章の出だし

休憩後は、ドヴォルザークの練習。最初から最後まで、ほぼ通しの練習です。本日一番の笛の問題点は、第3楽章でしょう。出だしの三連符、初めから遅くなりがちなのですが、途中から明らかにずれてしまっています。本来は周りの木管との連係プレーが重要になるのですが、まだそこのレベルまでたどり着いていません。要改善。

ここ数週間調子を落としていたのですが、その原因が分かり、部分的には改善がされました。でも、まだ目立つところでトンチンカンな吹き方をしているところもあるので、これは早急に解決しないとなりません。

2011年11月12日(土)

前半は、ジェイコブの「5つの小品」。弦楽器のみの練習。

後半は、代振り指揮者によるドヴォルザーク。この方には10月の「カヴァレリア」の練習でも振っていただきましたが、とても好感触です。指揮の動きに無駄がなく、かつテンポが変化しても、どのくらい変化をするのかが、指揮を見ていれば読み取れる、そんな棒です。決してひけらかすことはないのですが、事前の準備が十分なのでしょう、余裕を感じさせます。練習指揮だけでなく、本振りの指揮者姿も見てみたいものです。

先々週から、急激に調子を落としており、程度の差はあれ今日まで引きずっています。合奏中も違和感を感じながら演奏をしていました。でも、合奏が終わってから、その原因がようやく分かりました。来週からは、元の状態に戻れるでしょう。多分・・・。

2011年11月5日(土)

マエストロ練習です。

ドヴォルザークの第3、第4楽章から。ようやく縦線が合ってくるようになりました。ただ心配なのは、過去に演奏したことのある経験から、思い込みで今回の練習にのぞんでしまっているような場面がある、ということです。演奏会が変われば、気持ちもがらっと変えて、真っ白な状態からスタートしたいものです。

後半は、ガーシュイン。こちらは、まず曲の雰囲気を体で覚えることが先決だと思います。やはり、リズムとノリ、ですね。

2011年10月29日(土)

12月演奏会の練習の再開、マエストロ練習です。

ハーモニカの3曲とドヴォルザーク(第1、第2楽章)でしたが、今日はもうボロボロでした。チューニングから何が何だか分からないような音を出してしまい、またその後も修正できず、練習が終わってしまいました。

2011年10月23日(日) 10月本番当日

午前中、合唱のみのリハーサルが先にあり、その後11時よりカヴァレリアのリハーサルが始まりました。昨日よりは響きにも慣れてきた模様。自分の演奏がないところでは、反響板上部に投影されている字幕を見ながら、じっくり舞台を鑑賞。

14時に開演。前半は、合唱のみの出演。オケ組は楽屋で各自練習や楽器の調整をしていました。男楽屋の一部では、なぜかインドやパキスタン、エジプトの話しで大盛り上がり!

休憩後はカヴァレリアです。今回は客席とほぼ同じ高さにオケピットを組みましたので、ベルと同時に団員が一斉に入るのではなく、休憩時間中に団員が各々自分の座席に座る、というやり方でした。開演のベルが鳴り、指揮者が登場。タクトが振り下ろされると、悲しげな、しかし静かで美しい弦楽器のメロディがホールに響きました。それに管楽器が加わって力強さが増し、音楽は一つ目の頂点へ!しばらくお休みの2番ピッコロは、今日はきっといい演奏会になる・・。そう思いながら聴いていました。初回の練習の右も左も分からない状態と比べたら、よくここまでまとまったな、と思わずにはいられません。

合唱団も一体感があり、とても良かったと思います。オペラなので、ところどころ動きがあるのですが、ユニークな振り付けもあり、お客様にも楽しんでいただけたのではないでしょうか。そして3人のソリスト。サントゥッツァ(ソプラノ)、トゥリドゥ(テノール)そしてアルフィオ(バリトン)。格の違いを見せつけられました。3人とも素晴らしかったのですが、特にアルフィオの声にはゾクゾクしましたね。体格も声量も、日本人離れしていました。今後は、要チェックの歌手です。(当日のリハ、演奏会の様子)

個人的には演奏する出番は少なかったのですが、今日この場にいてこのオペラ演奏に携わることが出来て、本当に良かった。まるで夢の中にいるような気分でした。次に演奏するオペラは、何の作品になるのか。今から楽しみです。(10月演奏会 終わり)

2011年10月22日(土)

前日のGPです。

今回は、オーケストラピットに入るため、その設営準備に多少時間がかかります。ピットといっても少し浅めで、客席とほぼ同じ高さです。客席からオーケストラがよく見えるという意味では良いのですが、舞台袖のピット用の入口から入れず、ちょっと残念。

写真がとれなかったのですが、6年前のカルメンとほぼ同じ配置。こちらをご覧下さい。

さて、GP開始です。うわー、いつもと聴こえてくる音が違う!!弦楽器が見にくいし、はるか彼方に陣取っているトランペットやトロンボーンが、常に遅れて聴こえてしまう!近場の人とは聴いて合わせて、指揮者や遠くの楽器とは見て合わせるしかありません。不思議な感覚です。

オーケストラ全体は、少し落ち着きのない演奏だったように感じました。場所に慣れれば、明日はきっと大丈夫でしょう。

2011年10月15日(土)

10/23のカヴァレリア、歌合せです。

練習を重ねるたびにオケが一歩一歩、成長しているように感じます。慣れないイタリア・オペラ。それゆえ、多くの人に余計な先入観がなく、少しずつではあるものの、毎回の指揮者の指示を素直に受け入れることが出来るのかもしれません。良いことだと思います。

個人的にも、少しこの作品に慣れてきて、今まで難しい思っていたことが、楽しく感じられるようになりました。例えば、ソリストの歌を待ってからオケが音を出す瞬間。例えば、曲の最後でテンポをどんどん巻いていくところ・・・、など。毎回のようにテンポが変わり、スリルさえ味わっています。実に面白い!

来週は前日のGPです。

2011年10月8日(土)

10/23のカヴァレリア、2回目のマエストロ練習です。今日はオーケストラのみ。

歌のない部分については、少し慣れてきたように感じましたが、歌、特にソリストが入る部分については、まだまだですね。テンポが頻繁に揺れるので、それにオケが対応しきれていないのだと思います。

テンポが揺れることを想定しないと、小節数を数え間違える危険性が非常に高い。ピッコロの場合、長〜いお休みの後で出番がある場合は、特に危険。個人的に試していることは、休みの小節を数えることはせず、周りの音だけを頼りに、自分の出番を把握すること。今のところこの方法でうまくいっていますが、仮に頼りにしていた楽器が演奏する場所を間違えた場合は、ピッコロも間違えるリスクはあります。

でも大丈夫でしょう。大丈夫、大丈夫・・。

2011年10月1日(土)

10/23カヴァレリアのマエストロ+ソリスト+合唱合わせの練習です。

初練習とはいえ、マエストロの要求に対して、オーケストラ側は準備不足だったことは否めません。慣れないイタリアオペラ独特のテンポの変化、間の取り方、全てが新鮮であり、また危険を感じています。楽譜をきっちり読むことはもちろんですが、頭ではなく心で歌手や合唱団、そして指揮者に接する気持ちが大切かな、と思います。抽象的な表現ですが・・・。

先週の反省を踏まえて、休符だらけのパート楽譜に、音楽の進行が分かるように多くの書き込みをしました。今日の練習を見る限り、自分が入る場所が分からなくなることは、これで防止できそうです。

普段はなかなか機会のない、オペラ演奏を経験するチャンス。残り少ない練習期間で、どこまで仕上げられるか・・。

2011年9月24日(土)

カヴァレリアの練習です。

個人的にはメタメタでしたが、練習の内容は素晴らしいものがありました。代振りの指揮者でしたが、普段はオペラを中心(専門?)に活動をされている方なので、カヴァレリアについては、もうお手のもの。指揮ぶりも音楽の流れも、見事!の一言です。

適度な長さの場面説明を交えながら、手際よくポイントをおさえた練習の進め方に感心しきりでした。もう一度このオペラ講座を受講したくなりました。ピッコロはとにかく休みが多いので、音楽の進行を十分事前に知っておかないと、出番の時に吹くことが出来ません。今日も何度も落ちました。

これを防ぐための対策は、スコアを読むだけでは不十分。なぜなら、スコアは情報が多く、音楽の進行が分かってしまうから。休みが多く、情報が少ないピッコロのパート譜を見ても、出番で落ちないように演奏できるような、そんな訓練が必要です。

2011年9月17日(土)

弦楽器分奏のため、管楽器はお休みです。

2011年9月10日(土)

12月演奏会のマエストロ、清水先生の初練習です。

前半はドヴォ8。結局私は2番フルート(ピッコロ持ち替え)になりました。今日は練習に初めから参加をしたので、気持ちよく吹くことが出来ました。これでだけで、一日得した気分になります。

さて、マエストロのドヴォ8。作品の解釈は、オーソドックスだと思います。ですが、団員に向って話をしているのを聞いていると、とてもユニークで、面白い感性の持ち主かな、と感じました。ドヴォルザークの交響曲。第7番に比べると、この第8番は急に土臭さが抜けて洗練された曲になってしまいましたが、マエストロのユニークな感性で、この第8番に潜む土臭さを表現してくれるのでは。そんな感じがいたしました。今後の練習が楽しみです。

後半は、ガーシュインの「キューバ序曲」。こういう曲は、すんなりとはいきませんね。楽譜を読むことはもちろん大事ですが、曲を体で感じるようになることが、曲を表現する第一歩かな、と思います。

2011年9月3日(土)

12月「ファミリー」の初練習です。

先週に引き続き、今日も遅刻参加です。周りの方の邪魔にならないよう、楽器を持ってそうーっと着席。ドヴォルザーク8番の譜読みが中心でした。最初は1番のアシスタント、休憩後は1番を吹きました。オケ生活19年、私にとっては初めてのドヴォ8ですが、周囲からは演奏し慣れている雰囲気が。ヤバイ、自分だけ初心者かも。結果はボロボロ。今日は仮のパート割でしたので、再考したいと思います。

ああ、練習は最初から参加したい・・。

2011年8月27日(土)

オケの夏休みも終わり、これから2つの演奏会を同時進行で練習します。10/23の「合唱の集い」と12/4の「ファミリー交響楽」です。盛りだくさんですね。今日は10/23の練習の日で、マスカーニの歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」の譜読みです。この曲の楽器編成は、全体はオーソドックスな2管編成なのですが、フルートとピッコロは2本ずつなので、フルート奏者は4人必要。かなり大きな編成です。

練習に遅刻参加をしました。あー、途中からだと、なかなか気持ちが落ち着かず、演奏に集中できません。わーわーわー。しかも、普段は演奏をしないオペラなので、オケ曲を練習しているときとは、感覚が違います。結局、最後まで落ち着くことなく、練習が終了してしまいました。練習は最初から出ないと、面白さが半減です。練習にフル参加したい・・。

これまでの特別企画

・No31 サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン」 アマオケ練習日記

(2011年6月・7月)

・No30 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2011年2月)

・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記

(2010年12月)

・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記

(2010年7月)

・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記

(2009年12月)

・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記

(2009年7月)

・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記

(2009年2月)

・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記

(2008年12月)

・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記

(2008年7月)

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)