2008年7月20日(日)午後2時開演

市川市文化会館大ホール

入場無料

ウォルトン: ヴィオラ協奏曲(改訂版)

ブルックナー: 交響曲第7番(ノヴァーク版)

ヴィオラ独奏:松実健太

指揮:井崎正浩

市川交響楽団

(終了しました)

2008年7月20日(日) 最終回

本番当日。午前9時過ぎに楽屋入り。早速ステージでウォーミングアップを開始しますが、集中できず。ロングトーンをしていても、なぜか途中で息切れしてしまいます。原因不明。10時より、ブルックナーのリハーサル。オーケストラ全体で演奏をすると、昨日感じていた響きの違和感がなくなりました。よかったよかった。問題点だけをピックアップし、効率よく練習が進行。個人的に確認練習をしてほしいところもありましたが、取り上げられず。全体からすると大きな問題ではないのだろう、と自分を納得させました。後半は、ウォルトンですので、少しだけ聴いて楽屋に戻って早弁。管楽器は、なるべくお腹の中に残したくないですから、チャンスがあればなるべく早く食事をとるようにしています。

余談ですが、今回のプログラムはブルックナー。楽器編成から見ると、あまり絵的に面白いものがありませんので、写真は撮影しませんでした。第2楽章で1発だけ出番のあるシンバルとトライアングルを撮影するのも、逆に面白かったかも知れませんね。ドヴォルザークの第9番も第4楽章でシンバル1発がありますが、第3楽章でトライアングルを叩いた人がシンバルを演奏することが常ですので、演奏者としての出番は1回ではありません。しかし、ブルックナーは1発で本当に終わりです。ご苦労様です。

午後2時、予定通り演奏が始まりました。1曲目はウォルトンのヴィオラ協奏曲。降り番ですので、2階席で聴きました。こんな分かりにくい曲、よくここまでまとまったなあ・・・。さすがに余裕のある演奏、とまではいきませんが、尻上がりにオーケストラの音が良く響いてくるのが分かりました。ヴィオラ・ソロも、低音域ではたっぷりとした豊かな響きで、高音域ではあたかもヴァイオリンのような歌い方で、この楽器の表現力の幅の広さを感じる演奏でした。協奏曲が終わって次の曲の準備をするため客席を離れたのですが、ヴィオラがアンコールを演奏していたようですね。もう少し席に座っていればよかった・・・。失敗しました。

さて、メインのブルックナー。ステージから客席を見渡したのですが、予想以上のお客様の多さにまず驚きました。この2曲の組み合わせで、本当にお客様が集まるのかなあ、と心配をしていましたので。もし自分が外部の人間でこのプログラムを見たら、果たしてホールに行ったかどうか・・・。たくさんのお客様の前で演奏が出来るというのは、ありがたいことです。

第1楽章のブルックナーのトレモロで開始、チェロとホルンの美しいメロディがそれに続く。とても緊張感のある、そして美しい響き・・・。間もなく一つの山を向かえますが、そこでのマエストロの表情の実に豊かなこと!オーケストラもいつもにも増して、それに反応し豊かな響きが出ていたと思います。演奏していて、これはいける!、と思いました。

第2楽章、ワーグナーチューバ4台を使っての葬送行進曲。全曲中、最も美しさの詰った楽章。金管のコラール、そしてそれに呼応する弦のメロディ。何回聴いていても、良い曲だなあ・・・。特に2番笛は休みの多い楽章なので、じっくり聴かせてもらいました。

第3楽章、リズムとダイナミックスの変化にスピードが求められる楽章。この楽章で、さらにエンジンがかかってきたように感じました。フレーズのブロックごとにダイナミックの変化が、この本番が一番良かったですね。中低音楽器による「指輪のワルハラ城の炎上」も、とても雰囲気が出ていました。

第4楽章、この楽章がうまくいくかどうかは、出だしの第1ヴァイオリンが全員でテンポを共有できるかどうかに掛かっている、と個人的に勝手に思っていました。出番が少ないパートは、ついついそんなことを考えてしまいます。今日は、完全にテンポを共有していましたね。この瞬間、もう最後まで安心、と思ってしまいました。実際その通りになったと思います。オーケストラ全体で強奏するところは、リハーサルでのマエストロのアドヴァイスがありましたが、その通りに演奏すると、実に厚みのあるサウンドが生まれました。これぞブルックナー!最後の最後まで集中力が途切れず、最後の音もベース音が長く残るとても良いサウンドでしたね。客席からの反応も予想以上に良く、マエストロの理想とするブルックナーを良く表現できたのでは、と思います。

また一人、素晴らしい指揮者に出会ってしまいました。(終)

2008年7月19日(土)

前日練習。ウォルトンから練習が始まりました。今日だけ、ピッコロの代奏で練習に参加。出番こそ少ないものの、かなり目立つなあ・・・。先週の練習でかなり形になってきましたが、曲のニュアンスを表現するにはもう一工夫必要な状況です。ウォルトンとはこれで最後。明日は、じっくり客席から聴いてみたいと思います。

後半はブルックナー。毎回前日のホール練習時に感じることなのですが、いつもそばで聞えていた音が遠く感じてしまいます。ちょっと不安になる。同じオケ、同じホールで何年やっても慣れません。今日は、個人的には以下の点を中心に確認をしました。

【第1楽章】

・290小節目は弱音だが、音にはスピードをつける → ○

・303小節目から313小節目までは、1番笛と一体感を持って → △

【第2楽章】

・105小節目から109小節目までは、1本の笛のように → ○

・120小節目の付点四分音符、2ヴァイとヴィオラと長さを合わせる → △

・131小節目から132小節目、1本の楽器のように → △

・182小節目から184小節目、1本の笛のように → ○

【第3楽章】

・ブロックごとにフレーズ、音の強弱を意識して → ○

【第4楽章】

・85小節目から86小節目、ハモリを美しく → △

・147小節目~149小節目、155小節目~157小節目は、もっと居心地の良い場所があるはず → △

こんな感じ。明日は、ホールの響きにもなれるでしょう、たぶん。

2008年7月13日(日)

前日の土曜日はお休みで、今日は日曜日の特別練習です。ブルックナーとウォルトン、全曲徹底的に練習をしました。マエストロの指揮、いよいよ本番モードへ突入です。

銀の楽器ですが14金の楽器に見えるので思わず掲載。

別に金の楽器がほしくて掲載しているのではありません。

1コマ目はブルックナーの第1・第3楽章。マエストロの目指す音楽へ一歩一歩ですが、しかし確実に近づいていくのを実感しました。基本的には常に音楽が停滞せず流れるように。そしてフレーズはどこからどこまでかを理解し、大きなフレーズで音楽を捉えること。マエストロの棒も、相変わらず見通しが良く、次に音楽がどう展開するのかが手に取るように分かります。その通りに演奏できるかどうかが、問題ではありますが。

今日新しく練習したのは、場面転換での間の取り方と他楽器との連携。特に間の取り方では、調性が目まぐるしく変化するブルックナーの音楽を表現するのに、今は何調であるかを時間をかけて示す必要があることを実感しました。第3楽章は、とにかくリズム。木管チームは特に。いやいや、考え出すと抜け出せなくなりそう・・・。

2コマ目はウォルトンのヴィオラ協奏曲。団員個々の練習とマエストロの粘り強い指導のおかげで、この複雑な曲も、ようやく形になってきました。よくぞここまで・・・。先週までの状況を考えれば、今日の練習での劇的な進化は涙ものです。あと1週間、何とか間に合いそうですね。ヴィオラのソロも、とても表情が豊かで、本番が楽しみです。

3コマ目は、ワーグナーチューバを加えてのブルックナー第2・第4楽章です。全曲美しさ満載のブル7ですが、その中でもこの第2楽章は格別です。ワーグナーが開発をした楽器を用いての、追悼の音楽。一切の濁りのない音楽。個人的には、その中に濁りを混ぜてしまう恐れのある演奏をしてしまったため、要注意。残り1週間で再調整が必要になりました。巨大な第8交響曲と比較してしまい、なかなか理解が出来なかった第4楽章も、マエストロのおかげで大分スッキリしてきました。

見通しの良いスッキリとしたブルックナー、完成まであと1週間。

2008年7月5日(土)

木管分奏の日です。メンバー8名で輪になり、理想のブルックナー(?)を追求。第4楽章から逆順に練習をしました。最も時間を要したのは、第3楽章。リズムの正確さや、ハーモニーの変化に敏感に反応することが求められる楽章です。カウントをとる人がいないと練習にならず、急遽休みの多い2番笛がその役を仰せつかる事に。

しかし、ブルックナーというのは、オーケストラの個々の楽器とか木管や弦といったセクションというものを意識した上で作曲をしていたのだろうか、と思い始めました。どうもそんな感じはしませんね。というのは、特にハーモニーを作るときに木管だけだと第三音の数が多くて、「理想的なバランス」とは違うものが出てきてしまう所があるからです。よーくスコアを見てみると、チェロ・ベースが根音だらけであったり・・・。ブルックナーにとって、所詮各パートはオルガンの鍵盤やストップの代用ですからね。

正味2時間45分。休憩が全くありませんでしたが、オーケストラ全体だとなかなか気がつかないことを発見できて、良い練習でした。

2008年6月28日(土)

音楽の方向性(フレーズ感等々)・・・。この一つを整えるだけで、ガラッと曲の雰囲気が変わってしまいました。

マエストロ練習の3回目。まずは、ソリストを迎えてのウォルトン。降り番ではありますが、この日は代奏。続けていると、こうして控え選手にも吹くチャンスがやってきます。今日は良いおもいをさせてもらいました。ただ残念ながら、私がソリストやオーケストラ全体を聴く余裕が全くなかったので、それができたらもっと楽しかったのでは、と思います。吹く場所を間違えないことで頭が一杯でしたので。とにかく曲が分かりにくいので、まだ各演奏者のベクトルがばらばらだなあ、と感じました。まだまだ交通整理が必要です。

後半はブルックナーの第4楽章+第1楽章を少々。指揮者とオーケストラの距離が、ぐっと近づいてきたように感じました。また、マエストロの個人的な見解としながらも、Tuttiフォルテで慣習的にテンポを遅くする解説は、とても共感しましたね。両手は鍵盤とストップを操作し、両足は低音のペダルを操作するので、テンポが「自然」と遅くなってしまう、とのこと。確かにオルガンをよく見てみると、マエストロの解説は納得のいくものでした。

第1楽章や第2楽章は、練習前から曲の良さは感じていました。ところが、この第4楽章はずっと頭の中では??が並んでしました。継ぎはぎだらけで、コンパクトではあるものの、いまひとつ魅力に欠けるのかな、なんて思っていました。ブルックナーの終楽章なら、第8のように疲労困憊になるのが「らしさ」かな、と。でもですね、こういうマエストロの考え方を聞いたり、音楽の方向性が一部の演奏者だけでなく、オーケストラ全体で揃ってくると、非常に曲の見通しが良くなって、気持ちもスッキリします。

一歩前進・・・。

2008年6月21日(土)

マエストロ練習の2回目。前半はブルックナーの第3楽章です。マエストロより、ブルックナーのスケルツォ楽章の攻略法を教えていただきました。4小節を1つの固まりとする、p・fの変化はデジタル(の場面が多い)に、そして頻繁に変化する調性を意識して、等々。おそらく個々に意識している人はいたとは思うのですが、オーケストラ全体が意識することで、とても引き締まった音楽になります。ただ、テンポ感については、指揮者の求めるものとオーケストラのとの間で、まだかなり差があるなあ、と感じています。基本はさらっとしているのですが、ポイントポイントではしっかり響かせるような、少し高度な要求なのかもしれません。

後半はウォルトンのヴィオラ協奏曲。降り番ですが、次回の練習(ソロ合わせ)で代奏をするので、楽譜を見ながら聴いていました。綺麗なメロディーも断片的に聞えてくるのですが、決して演奏のしやすい曲ではないでしょう。スコアを見ればもちろん分かることなのですが、パート譜だけでは迷子になる可能性が大いにあり。ひょっとしたら、迷子になっていることも気がつかないかもしれませんね。まだまだ、交通整理の域を脱していません。

休憩時間中、友人が新しく入手した笛を吹かせてもらいました。その楽器には、こういう刻印がされていました。(上の写真は同じメーカのものですが、本人の楽器とは違います。あくまでイメージ写真です。)

「Louis Lot, Paris」

そうです、ルイ・ロットです。製造番号から推し量ると、おそらく100年ちょっと前の楽器ではないかと思います。早速吹かせてもらいましたが、第3オクターヴがとても良い。まず現代の楽器では味わえない、美しさとコントロールのしやすさ、です。確かに現代の楽器の方が低音域が出しやすいのですが、第3オクターヴの美しさはロットにはかなわないでしょう。私の今の頭部管に、この第3オクターヴだけロット仕様が加わってほしい!

こういうヴィンテージの楽器をソロで使う人はいますが、オーケストラの中で使う人は少ないですね。私が知る限り、オケの中で最もロットの良さを引き出している演奏家は、フェルナン・デュフレーヌだと思います。ここのHPでアルルの女を聴くことができます。今日本のオーケストラで使っている人は、新日本フィルの白尾氏が有名ですが、他に使っている人はいるのでしょうか。

話が脱線してしまいましたが、また来週。

2008年6月14日(土)

管楽器の分奏です。前半は、降り番のウォルトン。少しだけ聴いていましたが、とても難しそう。一体どこを頼りにしていいのか分からず、掴みどころがなさそうですね。これまでの練習時間の多くがメインのブルックナーに割かれたので、こんなものでしょう。これからはウォルトンの練習時間も増えるので、きっとまとまってくると思います。

後半はブルックナーの第3楽章。分奏ならではの細かい練習内容で、とても充実していました。リズム感やフレーズ感の指摘もありましたが、何といっても息の使い方のアドヴァイスが今日の一番の収穫。これも今まで何度指摘され、何度忘れてきたことか・・・。感覚的には5回指摘されて7回忘れている気分です。管楽器は、やはり息を使ってナンボの楽器なんですよ。口先でコントロールしようなんて思ったら、決して良いものは出来ないですね。

Tpハーセスのブレスのとり方、NYフィルTbのアレッシが体をバルーンに例えたり、ベルリンフィルFlのパユー語録の「音は息で作る」、等々。気がつきさえすれば、周りには自分の演奏向上の参考になることが山のようにある。せっかく大作曲家が素晴らしい曲を書いてくれて、それを演奏する絶好の機会があるのに、演奏する側がきちんと事前準備をしなければ、本当にもったいない。

息と腹筋を使って、十分に楽器を響かせる・・・・。

2008年6月7日(土)

ここまで約3ヶ月間練習をしてきて、久しぶりにカラヤン&ウィーンフィルの演奏を聴き返しました。あー、本当はこんな曲なんだよなあ、というのが率直な感想。圧倒的な表現力に脱帽です。自分で実際に演奏してみると、今まで以上に彼らの素晴らしさがよく分かります。それに比べ我々の音楽的表現の、なんと平坦なこと。カラヤンだからウィーンフィルだから、そういうブルックナーが出来ると言ってしまうのは簡単。どこか、真似できるところはないか・・・。

今日は初のマエストロ練習、ブルックナー全楽章の通し練習です。全体的にテンポは速めであっさり。朝比奈やチェリビダッケとは正反対な音楽であることは、間違いありません。でも常に左手をグルグル回して前進するアッバードとも違い、多少しっかりさせる所やためを作るところも随所にある。その辺りのコントラストを、今後の練習できちんと理解することで、マエストロの描くブルックナーに近づけるのでは、と思います。

今回のマエストロ、私にとっては初めてお目にかかる方でしたが、棒を見ていると自然にその先の音楽が見えてくる指揮者だな、と感じました。実はこれは私にとってとても大事なことで、今まで接した指揮者で素晴らしいと感じる人は、例外なくこれがあります。演奏会が楽しみになってきました。

2008年5月31日(土)

ようやくブルックナーの雰囲気・ニュアンスが出てきました。今日の練習で、大きな大きな一歩を踏み出すことが出来たような気がいたします。第1・第2楽章、かなり良い方向に向かっていますね。ブルックナーがこの曲を作ったときの環境を知り、そして楽譜を丁寧に読み込み、一つ一つの場面をイメージをすることで、今までとは全く次元の異なる音楽が生み出されます。

ステージ上で演奏するときも客席で聴いているときも、ゾクゾク感のある音楽に出会えることが、至福の時。逆に、終始ゾクゾク感のない音楽の中に身を置かなくてはならないときは、とてもつらい。今回のブルックナー、ゾクゾク感のある音楽に出会える可能性がでてきました。

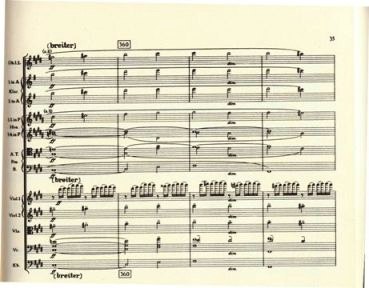

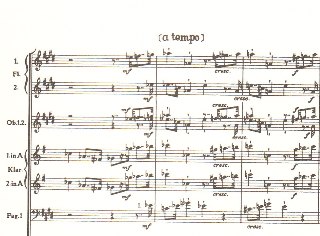

(第1楽章の練習番号Tの前、ブルックナーらしさを感じる場面の一つ)

個人的には、もっと曲のイメージをきっちり持つことが課題だな、と思いました。後は、そのイメージと実際に出ている音との差をなくすことかな。いまだにこの問題が直らない。ともあれ、音楽の楽しさ、オーケストラの楽しさを改めて感じた練習でした。

2008年5月24日(土)

初の管楽器分奏。トレーナーが自ら、自前のワーグナーチューバを演奏をしながらの指導、というなかなか贅沢な内容でした。聞くところによると、ドイツの歌劇場では、「ニーベルングの指輪」などのワーグナーの楽劇を、練習無しで演奏会当日を迎えるのが日常。ただでさえ音程の安定しない楽器を、借り物でぶっつけ本番、というのはまず無理。で、どうしても自前の楽器が必要になるのだそうです。ただし、日本へ帰国後は、ほとんど使うことがなくなったとのこと。もったいない。これが笛科に属する楽器であれば私が・・・。

今日はブルックナーの第2楽章と第4楽章。フレーズ感の統一、ピッチの調整、複付点リズムなど、オーケストラ全体の練習のときよりも、さらに細かく見ていくことができます。ピッチの調整というのは、これは自分で気がつきさえすれば、何とかなるもの。しかし、フレーズをどうするかという問題は、難しいですね。まず、この曲、そしてこの場面に相応しいフレーズなのか、ということ。曲を聴いてあるいは楽譜を見て、即座に自然なフレーズが奏でられれば、どんなに楽しいか。ああでもない、こうでもないと色々考えても、自然なフレーズ感が生まれてくるとは限りません。オーストリアに生まれて、教会のオルガニストになったら、ブルックナーの自然なフレーズが簡単に生まれてくるのでしょうか。

今日の分奏では、そのフレーズをつかむためのヒントになるものがあったように思います。

2008年5月17日(土)

いつもと雰囲気の違う合奏でした。体内の古い血液が半分入れ替わり、新鮮な血液が入ってきたような、そんな気分です。前回、5月になって停滞している、と書きましたが、今日の練習で少し前に進めそうです。曲の出だしから徹底的に治療、完治しないところは処方箋を出す、という方法。これまでは、曲全体を見ていく練習が多かったので、このタイミングでのさらに細かい練習は、とても有効に感じました。

今日の合奏を通して感じたこと。ブルックナーやこの7番について、何も知らずに吹いていたんだなあ、と思いました。確かに、マーラーやモーツァルト、プッチーニのように、今までブルックナーに「のめり込む」ことはありませんでした。素晴らしい、と感じる瞬間があっても、常に距離をとって冷静に見ていたような気がします。でもね、今回のお題はブルックナーの7番。マーラーは、アンサンブルという拘束がある中でも、必ずソリスト欲求を満たしてくれる場面があります。ブルックナーには、これは望めません。常に、オルガンサウンドのパーツです。攻略法は、まず相手を知ることから、でしょう。

2008年5月10日(土)

今日の練習は遅番の予定でしたので、いつもより30分ほど遅く練習会場へ着きました。前半のウォルトンをしばらく聴いていたのですが、ステージに笛が1本足りないことに気がつきました。あらら・・・。急いで楽器を組み立ててステージにあがり、ひとり初見大会へ。CD等で聴いていたものの、やっぱり聴くのと吹くのとでは大違い。結局ひとり混乱し崩壊して終わってしまいました。でもですね、演奏できないはずのものが、こうして吹くことができたのですから、今日は本当にラッキーでした。

後半は、ブルックナーの第1楽章。大きく音楽を表現することよりも、お互いに探り合っていてスケールの小さな練習になってしまったかな。5月に入って、少し停滞してしまったような気がいたします。ブルックナーの書いた通りきっちり演奏できれば、美しい天上の音楽になるはずなのですが。

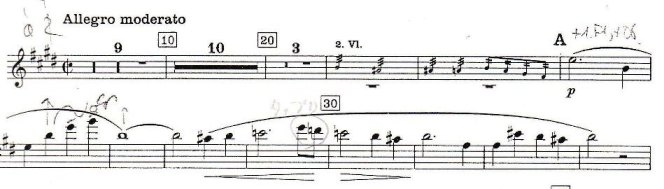

このブルックナーの楽譜、演奏していてとても気になることがあります。スコアでもパート譜でも同じなのですが、以下のような練習番号がふられています。

1段目の最後の小節に「A」があり、写真にはありませんが以下「B」「C」・・・、の順にふられています。これは普通ですね。問題は、「10」「20」「30」と、なぜか10小節ごとにふられている番号。これが、迷惑この上ない番号なんですよね。演奏している時はいいのですが、出だしからの24小節間の休みをカウントするときがNG。

大きな単位で見ると、出だしからAまでは11小節+13小節のかたまりになっていると思うのですが、オーケストラは当然このかたまりで音楽を感じながら演奏しています。演奏せずに待っている人も、そう感じながら聴いているのですが、肝心の楽譜には10小節ごとに区切られているので、耳と目が別々に反応してしまうのです。このガイドは、もうやめてほしい・・・。オーケストラが、ブルックナーのフレーズとは関係なく、10小節単位で音楽を作っていかない限り、この番号はいい迷惑。10のつく数字の時にアホになります、というやつです。

スコアを読んでいるときは、ほとんど気になりません。また、休みのほとんどないパートは気にならないのかもしれませんね。

2008年5月3日(土)

ゴールデンウイーク。今日は、残念ながら笛の出番はありません。来週は、ブルックナーの第1楽章の予定です。

最近気になっているのですが、楽器本来の豊かで自然な響きを出すには、どうした良いのでしょうねえ。前回書いたことと重複しますが、やはり脱力状態であることは必須条件でしょう。他には何が必要か。色々なタイプの奏者がいるので、これだけやれば正解、というものはないと思います。モダンな楽器を使ってバズーカ砲のような吹き方をする人もいますし、またルイ・ロットを生涯愛用し美しい音色を奏で続けた奏者もいますね。

素晴らしい奏者はたくさんいるものの、私にとって「理想的」とまで言える人は、ほんのわずか。日本人も含めて数名います。そのうちの一人が、ウィーンフィルのディーター・フルーリー。プレートル指揮の2008年ニューイヤーでは、このフルーリーが笛の一番を吹いていましたね。ウィーンフィルの笛吹きは、ソロリサイタルや室内楽、オーケストラなど、何らかの形で、ほぼ全員の演奏をライヴで聴く事ができました。が、なかなか心にしみるような演奏してくれる人には出会えません。

フルーリーをライヴで聴いたのは1996年2月23日、ウィーンフィルのリハーサルでしたが、ショックでしたね・・・。オーケストラの中でのフルートのバランスのとり方が絶妙。時には笛1本で客席を包み込むような豊かな響きで、またある時には弦楽器と調和する響きで・・・。自然な吹き方で、とにかくその場に応じたコントロールが抜群!!一気にフルーリーのファンになりました。

で、本題に戻ります。楽器本来の豊かなで自然な響きを出すには、どうしたら良いか。フルーリーに近づくためには、どういう練習をすればいいのか。色々書いたけど、必要なのは、「才能」かもしれませんね・・・。

2008年4月26日(土)

いかに自然な脱力状態で、楽器が演奏できるか。気づいては忘れ、気づいては忘れの繰り返しです。私の場合、おそらくフルートを演奏している時間の95%以上は、余分な力が入っている状態、という風に感じています。こういう場合、吹いている人だけは一生懸命で、出ている音は「?」なんですよね。それが理解できるのは、脱力状態にある5%の時間でしかないのが問題。

第3オクターヴのFis、これは笛で最も発音しにくい音の一つです。余分な力が入っていると、まず音がでません。脱力状態で軽~く息を入れてあげると、これがいとも簡単に鳴るんですよね。他の音は力が入っていても、とりあえず発音はできます。ですから、Fisが楽に発音できるかどうかで、脱力状態かどうかの判断はできそう・・・。

とういうことで、オケの練習。ブルックナーの第3楽章から。スケルツォ、リズムの感じ方が肝ですね。テンポをキープしつつも、音楽的に自然に感じるところは流して・・・。カラヤンとウィーンフィルの演奏を聴いていると、それほど難しさは感じないのですが、実際に演奏をして、真正面からこの楽章に取り組もうとすると、本当に難しさを感じます。

続いて、第2楽章の葬送行進曲。この楽章は、素直に曲の素晴らしさを理解できますし、出番は少ないものの、演奏していてとても気持ちが良いです。弦楽器の旋律は、とても美しい。うらやましい限りです。もう一つの主役のワーグナーチューバ。あるホルン吹き(今回は出番無し)に聞いたところ、いつもベルが後ろを向いているのに、ワグチューの時は上を向いているので、結構恥ずかしいそうです。どんな格好で演奏をしているのか、横からではなく、正面から見てみたいものです。

2008年4月19日(土)

前半は、ウォルトン。出番はありませんが、どんな感じで練習が進んでいるのか見たかったので、早めに練習会場入り。演奏頻度が極めて少ない上、決して分かりやすい曲ではないのですが、思っていたよりまとまっていました。交通整理の段階ですが、繰り返し練習したところは、確実に曲のニュアンスが出てきていると思います。何箇所か、一度入り損ねるとなかなか復帰できないようなところもあるようですが・・・。

ブルックナー、今日は第4楽章です。全体的に集中力に欠けていたかな、と。ブルックナーの特徴の1つである、複付点のリズムがもうグチャグチャ。付点、いやほとんど三連符になっていました。リズムが良くないから集中力がなくなったのか、あるいは集中力がなかったからリズムが良くなかったのか、それはどちらでもいいのですが、とにかく演奏していて気持ちよくはなかったですね。リズムの”矯正”は、まだ外せなさそうです。

2008年4月12日(土)

ウォルトンのヴィオラ協奏曲、譜読みの日です。残念ながら、降り番ですので、練習に参加できず。代わりに、この曲のCDについて少しだけ。

バシュメントのヴィオラ独奏、アンドレ・プレヴィン(Vnムターの旦那)指揮のロンドン交響楽団です。ウォルトンと言えば、「ポーツマス」しか知らなかったのですが、ヴィオラの為にも曲を書いていたのですね。もちろん、この曲を聴くのは初めてです。んー、暗く始まって暗く終わる曲。ちょっと聴いだけでは、どういう曲なのか、よく分かりません。1年前のヴォーンウィリアムズのチューバ協奏曲といい、今回のヴィオラ協奏曲といい、レアもの協奏曲が続いていますが、2曲とも私は降り番。こればっかりは、オケの管楽器の宿命で、しょうがありません・・・。

2008年4月5日(土)

今日は盛りだくさんです。午後は笛のレッスンを受けてきました。今年2回目です。

①T.ベーム:24のカプリス No.11 (写真左)

②T.ベーム:24のカプリス No.12

③グルック:精霊の踊り (写真右)

レッスンでは、過去にないほど絶好調でした。①のNo.11では、練習どおり、しかも思い通りに吹くことができました。こんなことは本当に珍しい。もちろん、文句なしでパス。②のNo.12は、少し苦戦。③のグルックでは、師匠が下のパートを吹いてくれて、いきなりデュエット開始!いやー、気持ちよかった!

少し早くレッスンが終わったので、その後は音楽談義。フルートの替え指(第3オクターブのB)、頭部管(ラファン、18金)、オーケストラの中での楽器の響かせ方、オーケストラのタイプ、指揮者のタイプ、等々。中でも指揮者のタイプについての話は、面白かったですね。実際に名前を挙げて、この人は音符の隙間を振る人、この人は雰囲気で振る人なのでまともに見てはいけない指揮者、この人は振りすぎる、この人は神経質だ、とか。実際に師匠が接した、世界中の名だたる指揮者の名前が挙がり、楽しかったですね。客として見ると分からなかったけど、演奏者からみるとそう感じるのか・・・。中には、自分も接した事のある指揮者もいて、話を聞きながら思わずうなずいてしまう場面もありました。

気持ちよくなって、オケの練習会場へ。ブルックナーの第3・第4楽章。こちらは、あまり気持ちよくは吹けなかったですね。3月の練習で、曲の大まかな雰囲気をつかみました。そうすると、今までは自分の楽譜を追うことにだけ神経を使っていましたが、少し周りの音が耳に入るようになります。自分が演奏していることが、周りとリンクしているのかが、気になってきました。例えば、こんな場面です。

第4楽章の282小節目付近ですが、木管の中で追いかけっこ、しかもパートの中でも1番と2番で追いかけっこをしています。こういう場面は、少し周りの音が聴こえてくると気になるところです。なぜか。ブルックナーは、基本的には笛の1番も2番も、時には木管全体を、全く同じように演奏させることが多い。ですので、たまに別々の動きがあると、本当に正しいのか、分からなくなってしまうことがあるのです。もちろん、この場面では、ずれていて正解。

あと気になるのは、付点のリズムですね・・・。マーラーの2番の練習でも、練習開始の頃はとにかく盆踊りになって、矯正に大変苦労しました。ブルックナーでも、状況は同じです。ちょっと、気持ちが悪いなあ。

明日は、半年に一度の笛の調整の日。

2008年3月29日(土)

笛の練習はなし。来週のブルックナーまで、おあずけです。今日は2つ、若い人たちの演奏を聴く機会がありました。

まず1つ目、日本全国から集まった若い人たちによる、ユースオーケストラの演奏会がありました。朝から夕方まで、私はその裏方の手伝いに。若い人に混じって、各パートに1名ずつ講師の先生方がついていましたが、実に驚くような顔ぶれでした。コンマスに東京フィルの三浦氏、ホルンに日本フィルの丸山氏、トロンボーンにN響の新田氏、などなど。そして気になる笛は、ピッコロ小僧垂涎の的、N響の菅原氏でした。裏方の仕事をしながらも、やはり舞台での演奏が気になる・・・。現田氏の指揮の下、オーケストラはエネルギーを爆発させていました。講師の方も、きっと若い人を指導をするのは楽しいでしょうね。アドヴァイスを素直に受け入れてくれますし、それが演奏にダイレクトに反映されますから。

2つめは、我が母校の演奏を久々に聴きに行ってきました。大学の時はすでに社会人オーケストラに所属していましたので、高校での吹奏楽部が、学生同士で演奏できた最後の機会。毎日楽器を吹いて、毎日マーラーかストラヴィンスキーのスコアを読んでいた時代。指導者や時代が変わっても、母校の演奏はいいものです。ほっとします。人数の多さも健在。この少子化の時代にあって、3月現在1年生と2年生で73名が在籍!今回は30回目の定期演奏会ということで、OB・OGとの合同演奏(ワーグナー:タンホイザー序曲、等)がありましたが、私は練習に参加できる見込みがなかったため、出演しませんでした。演奏を聴いて、少し後悔。こんな良い演奏ができるなら、万難を排して、出演するべきだった・・・。

2つの演奏を聴いて、良い刺激を受けました。自分の演奏に反映されますように。

2008年3月22日(土)

なんて美しい音楽なんだろう!第1楽章の出だしからフォルテの頂点を向かえても、音に不純物が一切ない。他の作曲家では、考えられないほど、音の純度が高いですね。もし、音に不純物が混じっていたら、それはきっと演奏者によるものでしょう。ブルックナー、素晴らしい作曲家です。フルートでも、ピュアゴールドやピュアシルバーといった、純度の極めて高い材質はあります。でも実際は、24金の楽器でも、コンマ数パーセントの不純物が混じっています。もちろん、そうしなければ楽器を加工することができませんので。ブルックナーサウンドの純度は、フルートの金銀の純度より高い!

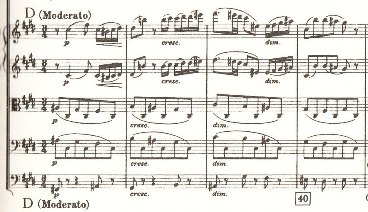

第1楽章も素晴らしいですが、第2楽章では今度はとても美しい旋律が登場します。練習番号Dからです。

このメロディーはこの後もう一度(練習番号F)出てきますが、このときはフルートがこの弦の旋律に少しまとわりつくように出番があります。この曲の中で最も美しいメロディーの一つだと思いますが、残念ながら2番フルートは、この辺りはずっとお休みです。この部分だけ、ヴァイオリンに持ち替えて演奏したいくらいですね。せめて、一番後ろのプルト、いや舞台裏、いやいや楽屋の中でもいいので・・・。

2008年3月15日(土)

今日は笛の出番がありませんでした。ということで、ブルックナー7番のCDついて、少し。

手元にあるのはこの1枚。カラヤン指揮のウィーンフィル、1989年4月の録音です。この年の7月にカラヤンは亡くなっていて、カラヤンの「ラストレコーディング」と言われているもの。マーラーと違って、ブルックナーは聴き比べをするほど聴いていないので、おそらく「ラストレコーディング」の宣伝文句に惹かれて購入したのだと思います。カラヤンの指揮ぶり、いつ見てもカッコいい。燕尾服もいいけど、晩年に着用したチロル地方の民族衣装(ジャケットの写真)も、似合っていると思います。

笛吹きの中でブルックナー好きというのは、多くはなさそうですが、好きな人はもちろんいます。音(ハーモニー)の洪水に浸れるのが良いとか、場面転換のわずかなブリッジのフレーズがとてつもなく好き、という細部にこだわった意見もありますね。この作曲家、笛の1番と2番でハーモニーをつくるというのが、極めて少ない。2番の出番がある時は、大抵1番と全く同じ音を重ねて吹いています。この点は、他の作曲家との大きな違いだと思います。実は、私はこの点が今ひとつ演奏していて、不満なところなのです。もっと笛2本でハーモニーを作る場面を増やしてほしい!

ブルックナーの木管楽器編成は、オーソドックスな2管編成。ベートーヴェンやブラームスと同じで、とてもコンパクト。対マーラー比で、50%の人員で済んでしまいます。人件費という考え方を、ブルックナーが持っていたかどうかは分かりませんが、コンパクトな編成で演奏会の大半の時間を消化出来てしまいます。興行する側としては、経済的にとても助かる作曲家では、と思うのですが・・・。ほんのわずかな演奏時間のためにハープ6台を並べてしまうワーグナーとは、対照的です。ワーグナーは、王様がスポンサーでしたから、そもそも人件費なんていう考えは浮かぶはずもないでしょう・・・。

2008年3月8日(土)

前回はブルックナーの第1、第2楽章の譜読みでしたので、今日は第3楽章から。スケルツォ、3拍子は本当に難しいですね。特にリズム!演奏し始めは緊張感はあるものの、段々と複付点リズムが緩くなってしまうのはいつものこと。しかし、中間部のTRIOの弦楽器のサウンドは本当に素晴らしかった!

続いて第4楽章。この曲の中で、一番難解な楽章に感じられます。ブルックナーの最終楽章と言うと、第8番のような長大でスケールの大きな楽章、演奏者が疲れきっているところに、さらに追い討ちをかけるようなものを要求される楽章、のイメージです。第7番を初めて演奏してみて、第8番のようなものは感じられないですね。フィナーレですよ、というものは感じられなくはない。でも、始まったかと思ったら期待するような盛り上がりが来る前に、楽章が終わってしまう。んー、良く言えばコンパクトなのかもしれませんが、大きな音楽の流れを感じないまま終了・・・。え、これで終わりなの?という感じです。

といっても、演奏することが易しいわけではありません。あせらず、じっくり、ひとつひとつ・・・。

2008年3月1日(土)

オケの全奏初日。結局、ブルックナーの2ndを吹くことになりました。1994年の4番、2000年の8番に次いで、3曲目。

以前はブルックナーの音楽の良さを全く理解できず、この音楽を理解できるようになるのは還暦を迎える頃か、と思っていました。しかし、8番のシンフォニーを演奏したときに、その崇高なサウンドに感動するようになり、予定の60歳よりかなり前倒しでブルックナーを理解できそうな気がいたしました。といっても、今でもブルックナーはまだまだ難しさを感じる作曲家ですので、7月の演奏会終了後、ブルックナーに対する印象がどのように変化するのか、楽しみでもあります。

練習直前にパート譜が配られ、第1楽章から合奏開始。一切汚れのないブルックナー・サウンドまでは、程遠いですね・・・。あちこちで異音が聞えてしまいました。譜読みの段階ですから、こんなものでしょう。第2楽章、ワーグナー・チューバ4台が活躍する葬送行進曲。フレーズの多くが3泊目から始まるのですが、大変テンポの遅い楽章ですので、途中からどこが1拍目だか3泊目だかが分かりにくくなります。そこが注意点。

2008年2月23日(土)

練習初日。本日は管楽器はお休みです。ブルックナーとウォルトン、笛はどちらも2本ずつ。ということは、どちらか1曲のみの出番になりますが、まだパート割が決まっておらず、このページのタイトルも付けられません。どちらを吹くかによって、タイトルを変えるつもりです。2曲とも初めて演奏する曲ですので、どちらになっても楽しみです。

スコアについて。ブルックナーは、注意することは版くらいで、比較的容易に入手できますね。問題はウォルトン。ミニチュアスコアが、かつてオックスフォード・プレスから出版されていたようですが、現在は絶版との事。困った困った。で、頼りになるのが、東京文化会館の音楽資料室。ここに行けば、探し物は大抵あります。売り物ではないので、閲覧だけですが。パラパラとめくって、簡単にスコアチェック。原典版と改訂版の違いについての記述もありました。なるほど、管楽器を3管から2管へ縮小し、ハープを加えていることが変更点のようです。本当は、自分用にスコアを手に入れたいけど・・・。

ということで、また来週。

これまでの特別企画

・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記

(2007年12月)

・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記

(2007年7月)

・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記

(2007年2月)

・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記

(2006年12月)

・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記

(2006年7月)

・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲

アマオケ練習日記

(2005年12月)

・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記

(2005年7月)

・No.15 マテキフルート工場見学記

(2005年4月)

・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記

(2005年2月)

・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記

(2005年2月)

・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記

(2004年12月)

・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート

(2004年11月)

・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記

(2004年7月)

・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記

(2003年11月より)

・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート

(2003年12月)

・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート

(2003年10月)

・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記

(2003年7月)

・No.5 ギルバート・キャプラン

(2002年8月)

・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括

(2002年3月)

・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート

(2001年10月)

・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記

(2001年7月)

・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート

(2000年11月)