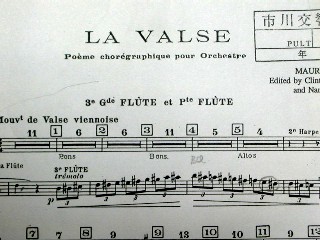

| 2004年7月18日(日)午後2時開演 市川市文化会館大ホール(入場無料) ラヴェル:古風なメヌエット ラヴェル:ラ・ヴァルス ベルリオーズ:幻想交響曲 指揮 岡田司 市川交響楽団 |

| 7月18日(日) さあ、いよいよ本番。いつものように、午前9時過ぎに文化会館に到着。リハーサル前にウォーミングアップを開始。10時半、いつもの演奏会より30分遅れて、幻想交響曲からリハーサルがスタート。全楽章を一通り流し、部分的にかえしました。続けてアンコールのクープランの墓も練習しました。 休憩後、問題のラヴァルス。昨日の練習の効果がでてきたのか、テンポの変化には、オーケストラ全体が、かなり機敏に反応するようになりました。よしよし、なかなかいい雰囲気です。残りの古風なメヌエットのリハが終わったのは、開演1時間前。いつもより長めのリハでした。 |

午前中のリハーサル風景 (写真をクリックするとその他の写真をご覧になれます) |

さて、本番。1曲目、「古風なメヌエット」が、無事終了。ステージ袖から聴いていましたが、堅実な演奏、というのが感想です。2曲目の「ラヴァルス」。ここから出番なので、ステージに上がりました。冷房の温度設定が高いのか、いつもよりステージが熱く感じました。岡田先生の安定感のある、そして演奏者を安心させる指揮振り。テンポが変化する個所も、午前中のリハどおりに進行しました。あんなに複雑なラヴァルスを、これだけ安心して演奏させてくれる指揮者は、他にいるでしょうか。ラストのストリンジェンドも決まり、これまでの練習のことを思えば、もうバッチリです。 休憩後のメインの幻想交響曲、実は事前にチューニングしたものと舞台上でチューニングしたものにかなり開きがあり、これは最後まで調整することが出来ませんでした。個人的には悔やまれることですが、それ以上に、オーケストラ全体で熱い演奏ができたことが、とにかくうれしかった。いつもよりブラヴォーの掛け声が多かったのは、気のせいではないでしょう。熱演であったことは、間違いないと思います。 打ち上げでは、フルートご出身ということもあり、岡田先生とかなり長い時間、お話しさせていただきました。つぎに市響に来る時は、「ダフニスとクロエ全曲」にしようか、の一言も! (完) *演奏会当日のリハーサル風景の写真のページを作りました。(こちらをクリック) |

| ・トップへ戻る |

| 7月17日(土) 本番を明日にひかえ、本日はGPが行われました。演奏会の曲順どおり。まずは「古風なメヌエット」。降り番ですので客席で聴いていましたが、そうですね、それなりにまとまっていると思います。悪くないです。 続いて「ラヴァルス」。本当は直前ということもありあまりネガディブなことは書きたくありませんが、テンポの変化に、まだまだオケ全体がついていけていません。どこでアッチェレ、ルバートになるのかが、統一されていません。全体が機敏にシフトチェンジすると、もっとかっこよく決まるのですが・・・。曲が魅力的なものを持っているだけに、残念です。でも、まだ明日のリハーサルがあります。まだまだ、改善できる余地はあります。 最後に「幻想交響曲」、ラヴァルスよりはまとまっていると思います。ただ、個人的にピッチの悪さが気になるところが2ヶ所あり、これは早急に手を打たなければなりません。ラヴァルスでもそうでしたが、この幻想でも、2台のハープはとても効果的です。雰囲気ががらっと変わりました。 明日は本番なので、早く寝ます。せめて体調だけはベストでのぞまないと。 |

前日ですので、ハープも2台入りました ラヴァルスでも幻想でも、大活躍です |

| ・トップへ戻る |

| 7月10日(土) 本番前1週間。幻想の全曲と、アンコールのクープランの墓の練習をしました。指揮は、練習指揮の金丸さん。(ラヴァルスの練習がなかったのは、かなり怖い・・・。) あまり細かい練習はせず、全体の流れを中心に進められました。第1楽章の1stヴァイオリン、ベルリオーズ自身がゆっくりなテンポから練習するように指示をしている部分、やはり難しそうですね。第2楽章は、後半のテンポの変化、とくに木管が大苦戦。一言でいって、バラバラでした。これは非常にまずい。やり直しで合わせた時は、それなりにそろっているので、集中力の問題だとは思いますが。 第3楽章はあっさり終了、第4楽章はファンファーレのアクセントのつけ方に注意がありました。そして第5楽章、フーガの部分がどうしてもテンポがずれてしまいます。各パートはそろってはいても、他のパートとのアンサンブルができていません。お互いに聴き合うことが大事なんですけど、残念ながら今一歩。 あと、まだ1週間もあります。もう一度楽譜を一つ一つ見直して、丁寧にさらうしかないですね。幻想だけでなく、ラヴァルスも一緒に。 |

| ・トップへ戻る |

| 7月4日(日) 日曜日ですが、1日特別練習が加わりました。楽器もほぼそろい、充実した練習をすることが出来ました。まず、今日はなんといっても、幻想の「鐘」が登場しましたので、これについてまず書きたいと思います。 |

幻想の鐘 小さい方が「C音」 大きい方が「G音」 |

| すごいですね、上下逆さまですが、これは最近考案された楽器のようです。こちらの方がよく響くそうで、NHK交響楽団や東京都交響楽団も、このモデルを購入したようです。どのように叩くかというと・・・。実際に、打楽器の人に叩いていただきましょう。 |

「鐘」担当の和田さん 「C音」を叩いているところ  「G音」を叩いているところ |

叩いているもの(ビーター、というそうです)は、鉄アレー、と呼んで差し支えないでしょう。あれだけの質量のものを響かせるのですから、響かせるものもそれなりのものでないと、だめなのでしょう。試しに私も叩かせてもらいましたが、とにかく重い。単に音を出すことをできますが、音楽の流れの中で叩くのはとても難しいのでは、と思いました。 さて、練習の方は幻想からスタート。昨日と同じように、かなり細かく、そして丁寧に合奏が進められました。時には、分奏で行われるような管楽器のピッチ合わせまで・・。今録音を聞き返していますが、そうですね、少しずつですが、段々とまとまってきているのが分かります。順調に進んでいって、18日の本番では会心の演奏ができれば、と思います。第4楽章以降も、チューバ2本や打楽器が活躍し、ピッコロも熱くなってしまいました。 アンコールのクープランの墓、これはまだ2回目の合奏なので、まだまだです。もう1回練習をすれば、曲の骨格ができるかな、という感じです。 これまで練習時間の少なかった、ラヴァルス。テンポの変化に多少戸惑ったところが何箇所かあり、個人的に合奏中に消化できなかったところがあります。怖い、怖い。次回の合奏までにはなんとかしよう。それにしても、ラストの狂乱のシーンは凄まじいですね。自分で意図的にテンションを上げて演奏しないと、ついていけなくなってしまいます。まさに真夏の大運動会、という感じです。 |

| ・トップへ戻る |

| 7月3日(土) 気がつくと、本番まで残り2週間。さあー、そろそろ気持ちを高めていかないと・・・。 遅れて練習に参加しました。1曲目は古風なメヌエット。降り番の曲ですが、今日は代奏で吹きました。技術的に難しい曲ではありませんが、ニュアンスを大事にしないと平凡な曲に終わってしまいます。そのニュアンスについて、かなり細かい説明が岡田先生よりなされました。客席で客観的に聴いていたわけではありませんが、少しずつラヴェルらしさが出てきたように思います。 後半は幻想を第2、第3、第1楽章の順番で練習。第2楽章は随所にでてくる、rit.&TempoⅠの感覚が、まだオケに浸透していないようです。何度も繰り返し練習しました。確かに、ここが決まるのと決まらないのでは、かなり違ってきます。第3楽章はざっと通して終わり。第1楽章は、出だしの弦楽器の表現について、かなりの時間を割いて練習をしました。音量、付点の取り方、音の切り方、等々。決まると音楽の持つ緊張感が生まれます。 明日は朝から特別練習があります。打楽器もほぼ揃うようで、「鐘」も登場します。楽しみです。 |

| ・トップへ戻る |

| 6月26日(土) 本来は岡田先生によるラヴァルスと幻想1・5でしたが、諸般の事情により、急遽分奏になりました。岡田先生のよくテンポが変化するラヴァルスは、まだ1度しか合奏をしていません。それはそれで不安はありますが、本番前のこの時期に分奏をおこなって、今一度細かく見直すことができるチャンスでもありました。指揮は、練習指揮者の金丸さん。 |

| ・トップヘ戻る |

| 6月19日(土) 今日は会場の都合で、いつもより30分短い練習でした。練習する曲も、少しだけ軽めです。 前半は古風なメヌエットですので、私は降り番。後ろの方で練習を見ていました。岡田先生と初めて合わせる曲ということで、他の2曲と比べると決して難しい曲ではありませんが、お互いの感じ方に少し開きがあったようです。先生はおそらくもっと軽く、もっと弱音主体の、そして洒落たサウンドを求めているのかなあ、と感じました。フランス音楽は難しい・・。 後半は幻想の第2、第3楽章。ほとんどの時間を第3楽章に費やしました。この楽章は他の楽章に比べると余計な音が少ないというか、とにかく木管の音がよく聞こえます。ということは、音程が悪いととても目立ってしまうということです。きれいに決まるところもありますが、かなりまずいところもあります(自覚あり。合奏以前の問題。反省。)。今更場所は明記しませんが、合奏前に少し少人数で合わせて解決するしかないですね。それでも全体的には、岡田先生のテンポに、少しずつですが、合ってきたように思えました。 |

一番後ろの列より管楽器陣を見る |

| ・トップヘ戻る

|

| 6月12日(土) 岡田先生による第2回目の合奏。今日はこれまでにない、ハードな練習でした。疲れ果てました・・・。 前半はラヴァルス。まず、岡田先生の大胆なテンポ設定に驚きました。まさかここまでルバートやストリンジェンドを多用するとは! 私もオケ全体も、初めは当然先生の指揮についていくことが出来ませんでした。テンポが変化するたびに演奏が止まり、指示が飛ぶ。また止まって、の繰り返し。 実のところ、初めはここまで変化をつけなくてもいいのではないか、と思っていました。しかし、初めに戻ってもう一度、今度は止めずに最後まで通した時に、そのテンポの設定に納得できるようになりました。曲が生きているではありませんか!今まで、自分がいかにこの曲に対して何のイメージを持たず、ただ音符のみを追っかけていたのかが、分かってしまいました。このテンポで演奏できたら、きっと聴いている人も楽しめると思います。 ラヴァルスで95%の力を使ってしまったので、次の幻想の第3、第4、第5楽章は、いつもより集中力を欠いたまま、吹いてしまいました。いろいろありましたが、今日はラヴァルスの事しか、覚えていません。 |

運動会並みの体力を使う La Valse |

| ・トップへ戻る

|

| 6月5日(土) 1ヵ月後には、何か素晴らしいものが創造できるのでは・・・。そんな事を感じさせる、本番の指揮者岡田先生による、実に充実した合奏が行われました。岡田先生は、2002年2月の第九、そして今年2004年2月のドイツ・レクイエム(私は残念ながら欠勤)に続き、3回目の登場です。 30分ほど遅れて参加しましたが、まず初めに幻想の全曲をさらっと通しました。私が参加したのはちょうど第2楽章から。初めての合奏の時は、どうしても指揮者と演奏者のテンポが食い違うことが多々あります。今日もそうでした。しかし、そんなことは問題ではないです。この両者のせめぎあいによるスリリングな感覚! 何か一つの素晴らしいものを創り出していこうとすること、これこそ生きている音楽ではないでしょうか。 テンポも、私が予想していた慎重なものではなく、起伏のあるテンポでした。 休憩後は、第2楽章、第1楽章の順で少し細かく練習しました。先ほどよりも、テンポがよく分かり、少しまとまりました。先生が演奏を止めて一言アドヴァイスをすると、停滞していた音楽がとたんに生きてくることがあります。本当に魔法をみているようです(子供のような感想・・)。 7月18日にはどんな幻想交響曲に仕上がるか、楽しみです。 |

幻想の第2楽章、只今演奏中・・・ 出番のない楽器は、このように解体されます |

| ・トップへ戻る

|

| 5月29日(土) 前半は、古風なメヌエットなので、降り番。その後、今日配られたばかりのアンコール曲、ラヴェルのクープランの墓の第4曲を練習しました。かなりテンポを落として、2回ほど通して終了。とりあえず、練習はしました。 後半は幻想の第2、第3楽章。第2楽章の後半、付点音符のタイミングがとりにくい部分は、やはりずれてしまいました。しかしそこだけ管楽器で練習をしたので、その後はタイミングが分かるようになってきました。第3楽章は1stとの二重奏をはじめ、木管内での小アンサンブルもあり、注意力が必要な楽章です。 来週はいよいよ、岡田先生の登場です。 |

合奏前の練習に余念がない コンサートミストレス |

| ・トップへ戻る

|

| 5月22日(土) 1週間間をおいての合奏。先週の管分奏の成果がでるでしょうか。 個人的なことを申し上げると、今日は全く気分が乗れないまま合奏が終わってしまった、というのが本音です。少し早めに練習会場に到着してから、ウォーミングアップをし、合奏前の準備は十分にしたつもりでした。しかし、チューニングを開始したとたん、何か違和感がありました。そのままずっと最後まで・・・。どうしてなんだろう。本当に今日は、私自身の集中力がなかった。 幻想の第1楽章、出だしのハーモニーから苦戦。チューニング時の違和感が、ここですでに出てしまいました。第4楽章もその気持ちを引きずっていました。おまけに今日は楽器の数が足りなく、ガイド代わりに聴いていた音が聞こえなくて、これまた大変。あー、悪循環。いつもならピッコロを吹けば、嫌がおうにも熱くなる第5楽章も、今日の私は冷静でした。 ただ、一つ発見がありました。第5楽章初めのほうに出てくるC音のグリサンド(2回)、今日はいつもと違う奏法を試みてみました。今までは、①キーを順番にふさいでいく奏法でしたが、今日は②頭部管を内側にまるめて音程を下げる、というものです。これもなかなか面白いですね。今後もどちらが良いか、色々試していきたいと思います。 参考にCDを聴いてみると、デュトワはN響でもモントリオール響でも、②の奏法でした。バーンスタインは①、ミュンシュはほとんどグリサンドを意識させない吹き方です。 休憩後のラヴァルス、出だしは”混乱した”ではなく、それなりに混沌とした雰囲気が出ていたように思います。今までの中では、一番の出来だったのではないでしょうか。そこまでは良かったのですが、その後はやはりまだまだ交通整理が終わっていないですね。まだまだです。 |

合奏前、3人の若きチェリスト |

| ・トップに戻る

|

5月15日(土) 7月までの練習中、唯一の管分奏。初めからきっちり参加したこともあり、とても充実した時間を過ごすことができました。 幻想の第4楽章から練習開始。4拍子を2つ振りで曲が進んでいきますが、1拍目から2拍目の移りが早かったり、休符の長さが不十分な個所がたくさんありました。これもオケTuttiではなかなか気がつかないところですが、分奏だとよく分かります。こういう分奏の時間は必要ですね。この楽章では、アクセントがある音符はしっかりと、そして慌てず、1小節をしっかり4つに数えて演奏をすることがうまくいくコツかもしれません。 続いて第5楽章、ピッコロが申し訳ないくらい目立ちまくります。6/8拍子の「超高音楽器」のアンサンブル、ここの練習はあっさり終わってしまいました。ピッコロにとっては少し難しい個所なので、もっと何か注文がつくと思ったのですが・・・。今日苦労したのは、曲の最後の部分。テンポが上がったところで、音の3つ目・6つ目にアクセントがつく嫌なところ。聴いているとどんどんテンポをアップしてほしいところですが、演奏するときはあまりアップしないで、と祈りたいですね。休憩をはさんで第3楽章も練習をしました。 残り30分ほどでラヴァルスの練習。出だしの混沌とした音楽、あまりに混沌としすぎていてよく分からず。つまり、まだまだ完成には程遠いということです。演奏をしていてとても楽しい曲なので、少しずつ仕上げていきたいと思います。 |

| ・トップへ戻る

|

| 5月8日(土) 2週続けて、合奏に遅れて参加。今日はなんと終了直前に、練習会場に到着しました。まあ、18時45分までここにいて、千葉まで高速道路を吹っ飛ばして、電車で本八幡になんとか終了前に着いたので、まあ良しとしましょ。 予定では前半がラヴァルス、後半が幻想の第4、第5、そして第3楽章の順。結局第5楽章の終了部分の通しと、第3楽章の通しのみ参加できました。感想は、そうですね、内容うんぬんよりも、合奏に何とか参加が出来てうれしかったです。来週はフルに参加できる予定。以上。 |

本日の拘束場所、かずさアカデミアパーク 合奏の写真が撮れないと予想されたので、今日はここで撮りました |

| ・トップへ戻る

|

| 5月1日(土) 遅れて練習に参加しました。前半は幻想交響曲の第1・第2楽章の練習。 第1楽章、かなり細かく分解しながら練習が進みました。これまでの練習でも、この楽章は一番時間をとっているように思います。2nd Flute&Piccとしては、それほど難しい楽章ではないのですが、弦楽器や木管1stにとっては神経を使う楽章なのかもしれません。そのうち、他のメンバーにも練習の合間にこの曲の感想をきいてみて、このページにのせようと思います。 2nd Flute&PIccがもっと時間を割いてほしいのは、次に練習をした第2楽章です。まずワルツ、3拍子ということで、少し苦手意識が・・・。それから後半では、管楽器のアンサンブルで縦線を合わせる事が難しい個所があります。ここはかなり練習をして、慣れないとまずいですね。今日もかなり危なかったです。全体的にも、今ひとつ統一感がなく、オーケストラ全体で一つの曲を演奏しているような気分にはなれません。まだ各パートの世界だけで終わっているような気がします。 休憩後は古風なメヌエットでしたが、私は降り番なので、日記は割愛いたします。 |

上手から見る練習風景 |

| ・トップへ戻る

|

| 4月24日(土) ラヴァルスから練習開始。楽器が足りないこともあって、序盤はなんとなく落ち着きがありませんでした。前よりも悪くなっているか!? しかし、少しずつ感覚を取り戻してきました。この曲は本当に難しい。曲そのものの構造が複雑の上、ワルツという、魅力的ではあるが決して演奏がたやすいものではないリズムだからだと思う。今はテンポをかなり落としているので、今の時期に少しずつ曲の雰囲気をつかみとっていきたい。 後半は幻想交響曲の5楽章と1楽章。5楽章のEsクラリネットとピッコロの6/8拍子、ここが結構難しい。どうしても楽譜にかじりつき、細かいことにだけ気を使ってしまっている。もっと大きなフレーズを感じながら吹かなければ。時々感じるのは、音楽の専門教育を受けた人とそうでない人の大きな差は、楽器の音色やテクニックもさることながら、音楽的なフレーズのつかみ方だと思う。今日のように指摘されると「大きなフレーズを感じる」こと思い出すのだが、いつもすぐに忘れてしまいます。 1楽章はさっと通しただけ。弦セクションは先週分奏をしたそうなので、少しずつまとまってきました。そういう時は、管も吹きやすいです。 |

練習指揮の金丸さんとコンミスの立田さん 「今日の練習の成果は・・・!?」 |

| ・トップへ戻る

|

| 4月17日(土) 出番なし。よって、日記はお休みします。 |

| ・トップへ戻る

|

| 4月10日(土) 今日は幻想交響曲のみの練習。諸事情により、遅れて参加しました。 まずは第1楽章、後半からしか分かりませんが、まあなんとなく最後まで通っています。細かいところはまだまだですが。 第3楽章は、いろいろと仕掛けの多い楽章。コールアングレの悲しげなメロディーに舞台裏のオーボエや、4台のティンパニがそれに応える・・・。それらのソロも大変だが、オケ全体にとっても雰囲気を作り出すのが難しい楽章だと思う。私が担当する2ndフルートも、他の楽章にはない、木管内の小編成アンサンブルでの出番があります。 休憩後の第5楽章、この楽章はピッコロを吹くと(金管奏者も?)どうしても熱くなる。この楽章も第1楽章と同様、なんとなく最後まで通っています。 全体的な流れは少しつかめてました。今後は、楽章ごとにさらに細かく、ひとつひとつ分解しながら練習していきたいですね。 |

第3楽章で活躍するコールアングレとオーボエ (Ob.本間氏所有) |

| ・トップへ戻る

|

| 4月3日(土) 今日から、本格的に練習が始まりました。3月にも2回練習がありましたが、さっと通しただけなので、練習日記は割愛いたします。 今度の演奏会は指揮者の希望により、弦楽器が両翼配置(下記写真参照)になりました。通常は下手より、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、そして上手奥にコントラバスが並びます。しかし両翼配置は、ヴァイオリンが左右対称、つまり下手より、第1ヴァイオリン、チェロ(下手奥にコントラバス)、ビオラ、第2ヴァイオリン、と並びます。以前、シューマンのラインを演奏した時にこのならびでしたが、いつもと聞こえてくる音と違うので、戸惑ってしまったのを覚えています。 |

下手に第1ヴァイオリンとチェロ、後方にコントラバス (写真はありませんが、上手の客席側は第2ヴァイオリン) |

| ラ・ヴァルスから練習開始。この段階ではテンポをゆらすことは出来ないので、ほとんどテンポを変えずに最後まで通し。個人的には、フレーズの中で音が低くなるところがあることを、指摘されました。難しい曲だな。色彩感のある曲なので、完成したら聴いている人も楽しい曲だと思います。 後半は幻想交響曲の第1、第2、第5楽章。第1楽章は念入りに練習、第2と第5は軽く通し。第五楽章はピッコロが大活躍するので、要練習。 |

| ・トップへ戻る

|

| これまでの特別企画 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記 (2003年11月より) ・イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート (2003年12月) ・シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート (2003年10月) ・マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記 (2003年7月) ・ギルバート・キャプラン (2002年8月) ・月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括 (2002年3月) ・ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート (2001年10月) ・マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記 (2001年7月) ・ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート (2000年11月) |