| 更新情報&日々雑感 2002 |

||

| No.85 | 2002/12/21 | 2002年コンサート総括 |

特別企画で、「月に一度はコンサートへ行こう企画2002年総括」を作りました。 |

||

| No.84 | 2002/12/15 | レプレ&グリーグピアコン |

「Orchestra」のページにリストの前奏曲とグリーグのピアノ協奏曲をのせました。 |

||

| No.83 | 2002/12/ 1 | サロネン・N響の世界初演 |

2002年最後の「月に1度はコンサートへ行こう」企画、12月はエサ=ペッカ・サロネン指揮のNHK交響楽団の演奏会に行きました。(午後4時開演 サントリーホール) サントリーホール国際作曲委嘱シリーズNo.26 田中カレン: ローズ・アブソリュート (世界初演) サロネン: フォーリン・ボディーズ ルトスワフスキ: 管弦楽のための本 サロネン: インソムニア (世界初演) いわゆる自作自演の演奏会。ふだん現代音楽は聴きませんが、サロネンを見たいためにチケットを購入。いい演奏会でした。全く聴いたことのない音楽を飽きずに聴けたのも、演奏が良かったからだと思います。サロネンの曲はとにかく視覚的にも楽しかったです。アルトフルートやバスフルート、そしてワグナーチューバや巨大な打楽器群など、大編成のオーケストラ音楽の醍醐味を味わうことができました。 で、どの曲が一番印象に残ったかというと、田中カレンさんの曲です。全体を通してほとんど起伏のない曲なのですが、裏で絶えずピアノとハープがメロディーを奏でていて、とても印象に残りました。そして、最後の弱音が消えてからも会場には数秒間の静寂が・・。ライヴでしか味わえ感動でした。 これで2002年のコンサート通いは終了です。今年1年の総括を、数日中に特別企画としてHPにまとめる予定です。 |

||

| No.82 | 2002/11/24 | 2003年のウィーンフィル来日 |

2003年のウィーンフィル来日公演の日程が発表になりました。11月14日(金)、16日(日)、17日(月)の3日間で、いずれもサントリーホールです。毎回のことですので、おそらく他の会場での公演もあると思います。 指揮者はヴォルフガング・サヴァリッシュ。私は是非聴きにいきたいと思っています。サヴァリッシュといえば、ドイツの正統派の指揮者。ラトルとは正反対の指揮者です。というのも、2001年のラトル指揮の公演が期待はずれだったので、指揮者の違いで今度こそは素晴らしい演奏に出会えるのでは、と思っています。 プログラムの詳細は決まっていないようですが、モーツァルト、シューベルト、ブルックナー、R.シュトラウスが演奏されるようです。7月チケット発売予定。 |

||

| No.81 | 2002/11/17 | ベルティーニの幻想交響曲 |

11月の「月に1度はコンサートへ行こう」企画、約1年半ぶりにベルティーニ指揮する東京都交響楽団の演奏会に行ってきました。(サントリーホール 午後2時開演) ブラームス:悲劇的序曲 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 (独奏:佐藤俊介) ベルリオーズ:幻想交響曲 (アンコール) ビゼー:カルメンより前奏曲 特に印象に残ったのは、幻想の第3楽章のオーボエのソロ。ステージ外で演奏されるものですが、今日はRBブロックの一番上に配置されていて、これが素晴らしい効果をあげていました。女性の演奏者でしたが、ピアニシモでこれだけ注目させることができる人はそうざらにはいないし、こんな素晴らしい演奏者を適切な場所に配置した都響側にも拍手を送りたいです。 この楽章からオケも少しずつ調子を上げてきて、完全燃焼とまではいかないまでも、演奏会としてはなかなか質の高いものだったと思います。でもベルティーニ&都響なら、もう少しいい演奏ができたのでは、とも思ってしまいました。 今日は非常にマナーの悪い客がいてちょっと気分が悪い。60代後半と見受けられるオヤジだったが、とにかく演奏中のイビキには参った。時々自分のイビキに驚いて目を覚ましていたが、またすぐイビキをかく。演奏中の周りの人が苛立っているのがよく分かりとても険悪なムードに。そんなことを知ってかしら知らずか、そのオヤジは演奏終了後、そそくさと帰っていきました。 そのオヤジに告ぐ。「今日のお客様は都響の演奏を聴きに来ているのであって、おまえのイビキを聴かされに来たのではない。」 以上 |

||

| No.80 | 2002/11/ 4 | サロネンのペトルーシュカ |

昨日、上野の東京文化会館音楽資料室で、エサペッカ・サロネン指揮のストラヴィンスキー「ペトルーシュカ(1947年版)」のCDを聴く機会がありました。オケはフィルハーモニア管弦楽団。閲覧したスコアはBoosey&Hawkes社。 実に素晴らしい演奏でした。とにかく創造される音がシャープで、このペトルーシュカを生かすには最高の演奏ではないかな、と思いました。以前、N響を振っているサロネンをテレビで見たことがあって、マーラーやメシアンなどを生き生きと指揮しているのを覚えています。その時から近現代作品が得意なんだろう、という印象でした。 今までストラヴィンスキーは、「火の鳥」「春の祭典」はよく聴いていたのに、なぜか「ペトルーシュカ」だけは、ほとんど聴く機会がありませんでした。おそらく自分の感性と合う演奏に出会わなかったからでしょう。サロネンのおかげで、これでバレエ3部作、全て制覇できそうです。 偶然ですが、12月にサロネン指揮N響を聴きに行きます。これは「作曲家 サロネン」の過去の作品、そして今回が世界初演の書き下ろし作品の演奏会です。いわゆる「自作自演」です。ますます楽しみになってきました。 |

||

| No.79 | 2002/10/20 | バッハ・コレギウム・ジャパン |

| 「月に1度はコンサートへ行こう」企画の10月編、今日は世界でも有数のバッハ演奏の権威、鈴木雅明指揮のバッハ・コレギウム・ジャパンを聴きに行きました。(午後3時開演 佐倉市民音楽ホール) 演奏曲目は、ブランデンブルク協奏曲全6曲。聴く前は、BCJのアンサンブル全体が、一体どんな(他の演奏では聴けない)響きがするのか楽しみにしていたけど、残念ながら驚くような響きではなかったですね。それよりも、ソロ管楽器の妙技に驚きました。 特にバロック・トランペットの島田俊雄さんの演奏が印象に残りました。協奏曲の第2番のみの出演でしたが、まあ、これが凄い!ピストン付きのラッパでも難しいパッセージを、よく口元だけで吹きこなせること。ただただ驚きでした。 |

||

| No.78 | 2002/10/14 | ラトル&ベルリン、ついに購入 |

前回のNo.77で書いたラトル・ベルリンフィルのマーラーの交響曲第5番のライヴCD、購入しました。上の写真の通り、かなり派手なジャケットです。中のCD本体のデザインも、ジャケットに負けず劣らずの派手さです。 以前からこの曲は私にとって、部分的なかっこよさ(第2楽章全般、第5楽章のラストなど)は感じるものの、1曲聴き通すにはかなり辛いと感じていました。どんな演奏を聴いていてもです。ラトル・ベルリンフィルが果たしてこの印象を覆してくれるだろうか。 演奏はこれがなかなかの激演で、ベルリンフィルも燃えに燃えているのが分かる演奏。トゥティはもちろん、スタープレーヤーによるソロも素晴らしい。コンマスの安永さん、トランペットのヴァレンツェイ、ホルンのドール、ティンパニのヴェルツェル・・・。普段聴こえてこないところが聴こえてきたりと、ラトル独特の解釈が盛りだくさんです。 これだけ聴きどころがあるのにも関わらず、この曲が実は素晴らしい曲だった、飽きずに1曲通してきける曲、と思わせてくれるまでには至りませんでした。でも、この曲の演奏としては、かなりいいものだと思います。輸入版だと、1700円~1800円位なので、好みに関わらず、聴いてみる価値はあると思います。 |

||

| No.77 | 2002/ 9/22 | ラトル&ベルリンのマーラー5 |

ラトルがベルリンフィルの音楽監督に就任して、初の演奏会が9月7日~9日、本拠のフィルハーモニーホールで行われた。曲はマーラーの交響曲第5番他。 HMVのホームページによると、 ラトルは今回、マーラーの第5交響曲をとりあげるにあたり、国際グスタフ・マーラー協会副会長であるラインホルト・クビーク教授の手になるクリティカル・エディションを用いる、とのこと。第3楽章で「独奏ホルン奏者は、コンサートマスターの前に立って演奏する」などという指定もあるらしい。 こんな演奏、是非聴いてみたいが、ベルリンへ聴きに行っている日本人もいるんですね。その人の掲示板書き込み情報によると、実際にホルン奏者は、「指示どおり」、第2楽章の休憩中にラトルの隣へ移動したそうです。ちなみに、ホルン・ソロはドール、トランペット・ソロはヴァレンツェイが担当。2人とも、スーパーソロを披露したようです。演奏会の終演後の様子が以下をクリックすると、ご覧いただけます。 団員から拍手をもらうラトル ソロ奏者を称えるラトル このライヴCDが10月10日に発売。これは買いでしょう。 |

||

| No.76 | 2002/ 9/15 | 「ジークフリート」、大好評! |

先週見に行った、飯盛泰次朗指揮・東京シティフィルの「ジークフリート」、かなりの話題になっています。Yahoo!にも掲載されていました。 そしてうれしいことに、各幕の写真も掲載されています。オーケストラの配置、舞台演出なども分かりやすいアングルで撮られています。 第1幕①(迫力満点の舞台) 第2幕①(右に電光の字幕が見えます) 第2幕②(歌手陣では一番の出来の笠原さんの舞台) 第3幕①(神秘的な舞台照明) 第3幕②(舞台下手に6台のハープ) 第3幕③(5時間のクライマックスのシーン) 本当はダウンロードしてこのホームページに貼り付けたいところですが、それは止めておきます。ただ、そのくらいいい演奏会だったし、写真も素晴らしい。また聴きに行きたくなりました。 |

||

| No.75 | 2002/ 9/ 8 | ワーグナーの「指輪」に初挑戦! |

9月の「月に1度はコンサートへ行こう」企画、今年最も楽しみにしているものの一つである、ワーグナーのリングの3作目、「ジークフリート」全3幕を聴きに行きました。(午後3時開演 東京文化会館) ワーグナー:舞台祭典劇「ニーベルングの指輪」第2夜 「ジークフリート」 楽劇全3幕 第1幕 90分 (休憩20分) 第2幕 80分 (休憩30分) 第3幕 90分 ジークフリート・・成田勝美 ミーメ・・・・・・・・松浦健 さすらい人・・・・勝部太 アルベリヒ・・・・島村武男 ファーフナー・・・鹿野由之 エルダ・・・・・・・竹本節子 ブリュンヒルデ・・緑川まり 森の小鳥の声・・笠原由里 飯盛泰次朗指揮 東京シティフィル オペラ自体ほとんど見る機会がなく、もちろんこのオペラも初めて。しかも午後3時開演で午後8時すぎ終演の、5時間の演目。演奏する方も聴く方も、まさに体力勝負のコンサート。 まず、ホールに入ってびっくりしたのは、舞台下手にずらりと並ぶ6台のハープ。あまり出番の多いとはいえないこの楽器を、ワーグナーの指示どおりきっちりと揃えていました。 肝心の演奏も、とても素晴らしく、最後は心からの拍手ができました。何せ、5時間の上演ですから、一瞬たりとも眠くなかった、とは申しません。所々そういうところはありました。しかし、飯森氏のワーグナーへの熱い想いが音に表れていて、とにかく凄かった!大編成のオーケストラもかなり爆発していました。客席もほぼ満席で、きっとみんな満足して家に帰ったことと思います。 独唱者では、女性陣が総じて印象に残りました。渋く存在感のある声の竹本さん、オケが強音で鳴らしてもその上から聞こえてくる強烈な声の緑川さん。そして、まさに小鳥の声がピッタリだった笠原さん。個人的好みでは、この笠原さんの声がいいですね。 この「リング」シリーズ、今年が3年目。順調に行けば、 序夜「ラインの黄金」 2000年9月上演 第1夜「ワルキューレ」 2001年9月上演 第2夜「ジークフリート」 2002年9月上演(本日) 第3夜「神々の黄昏」 2003年9月上演? となるはず。過去2回は見に行けなかったので、来年は是非見に行きたい。 |

||

| No.74 | 2002/ 9/ 1 | 圧巻!マリア・カラスの「トスカ」 |

CDプラスティックケース(左上) CD紙ジャケットボックス(右上) 解説書(下中央) ポストカード3枚(下) |

||

久しぶりですが、また「トスカ病」にかかりました。急にこのオペラを無性に聴きたくなることがあるんですよね。今日はマリア・カラスのトスカのCDと、スコアを買ってきました。 上の写真は、今日買ってきたCDです。なかなか凝ったつくりで、ボックスの中にはCDや解説書だけでなく、ポストカードや録音風景の写真まで同封されています。輸入版なのでしょうがないのですが、解説書・歌詞に日本語が付いていないのが、ちょっとつらい。 このCDは数種類あるカラスのトスカの中でも最高の名演といわれている、1953年モノーラル録音のもの。これがまた凄い!ダイエットする前の29歳のマリア・カラスの声は、出だしの「マーリオ!」からものすごいパワー。カヴァラドッシ役のステファノ、そしてスカルピア役のゴッビも圧倒的な存在感のある歌声で魅了されました。サーバタ指揮のスカラ座管弦楽団も、まるでライヴのような白熱した演奏です。 いやー、このCDは本当に買ってよかった。値段も3千円弱でお買い得。最後に、このCDのデータを記載します。 ジャコモ・プッチーニ:歌劇「トスカ」全曲 マリア・カラス(トスカ) シュゼッペ・ディ・ステファノ(カヴァラドッシ) ティト・ゴッビ(スカルピア) ヴィクトル・デ・サーバタ指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団 1953年8月 ミラノ・スカラ座でのモノラル録音 |

||

| No.73 | 2002/ 8/25 | ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ |

8月の「月に1度はコンサートへ行こう」企画。珍しくクラシック音楽ではなく、セネガルの民族打楽器集団、ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ パーカッション・オーケストラを聴きに行きました。(25日 15:00開演 すみだトリフォニー) とにかく凄い迫力でしたね。ステージ上だけでなく、客席で歌や踊りを披露したり、お客と一緒に歌を歌ったりと、色々工夫を凝らしたコンサートでした。一曲ごとに大変な歓声で、最後は7割の人がスタンディングオーベーション。プログラムの最後では、一般のお客さんもステージに集まって一緒に踊るパフォーマンスもありました。客席もかなり埋まっていました。1階席はほぼ満席、3階席も7~8割近く埋まっていたと思います。 まあ、こんなところでしょうか。今後の「月に1度はコンサートへ行こう」企画は、今年最も期待しているコンサートの2つです。 ・9月8日(日) 東京文化会館 飯森泰次郎指揮 東京シティフィル オーケストラルオペラⅢ ワーグナー「ジークフリート」 ・10月20日(日) 佐倉市民音楽ホール バッハコレギウムジャパン ブランデンブルク協奏曲全曲演奏会 今からとても楽しみ。 |

||

| No.72 | 2002/ 8/ 7 | G.キャプラン |

「ギルバート キャプラン」のコーナーを新設しました。「このホームページについて」からリンクされています。 |

||

| No.71 | 2002/ 8/ 6 | このHPについて |

「このホームページについて」の更新をしました。「尊敬する人物3人」の追加です。 |

||

| No.70 | 2002/ 7/20 | ボッセの宗教曲 |

7月の「月に1度はコンサートへ行こう」企画。今日は、ボッセ指揮の新日本フィルを聴いてきました。(20日 15:00開演 すみだトリフォニー) <プログラム> ハイドン: オラトリオ「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」 モーツァルト: レクイエム バッハ: マタイ受難曲より コラール ボッセ指揮 新日本フィル 晋友会合唱団 ソリスト4名 宗教曲のプログラム。ハイドンの曲は初めて聴く曲で、どんな曲なのかとても楽しみでした。でも、ほとんど記憶にないんですよね。というのは、演奏中いまだかつてないほど深い眠りに・・・。いやー、もったいなかった。 モーツァルトは、かなり早めのテンポ設定で、心地よく聴けました。ところどころ、トランペットやティンパニを省略していたのは、指揮者の指示なのでしょうか。 |

||

| No.69 | 2002/ 7/14 | R.シュトラウスとラフ2 |

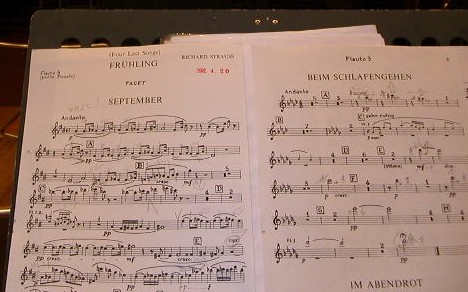

「Orchestra」のページに、R.シュトラウスの4つの最後の歌とラフマニノフの交響曲第2番を追加しました。 |

||

午前中のリハーサル直前 (R.シュトラウスのパート譜から指揮台方向をみる) |

||

| No.68 | 2002/ 6/23 | デジカメ購入 |

最近デジカメを購入しました。ニコンのCOOLPIX2500。さっそくトップページに私のフルートの写真を載せました。 |

||

| No.67 | 2002/ 6/ 8 | フォーグルマイヤーのフルート |

「月に1度はコンサートへ行こう企画」の6月編。土曜日だというのに、会社帰りに当日券で、フォーグルマイヤーのフルートリサイタルへ行ってきました。(東京文化会館小ホール 19:00開演) プログラム モーツァルト:ソナタニ長調 シューベルト:アルペッジョーネ・ソナタイ短調 (休憩) フランセ:フルートとピアノのためのソナタ ボザ:日本歌曲より ショパン:二つのワルツ シャミナード:コンチェルティーノ 現在ウィーンフィルに在籍しているフォーグルマイヤー。そういえば昨年ウィーンフィルを聴きにいったときも2番フルートを吹いていましたね。ソリストとしての演奏を聴くのは初めてです。 演奏はしり上がりに良くなってきたと思います。モーツァルトからフランセまでは、申し訳ないけど熟睡してました。演奏は丁寧なんだけど、複数楽章を1つの曲として聴かせるには、ちょっと物足りない。逆に、ボザ以下の短い曲(単一楽章)は、感じるままにのびのびと演奏しているようで、良かったです。 これまでウィーンフィルのフルート奏者をライヴで何人か聴いてきましたが、どうも私との相性は今一のようですね。シュルツ、フェダゼル、フルーリー、そしてフォーグルマイヤー。心から感動したのは、フルーリーただ一人。他の人は、うまさを感じることはあっても、感動することはなかった。今日の演奏を聴いて、もちろん良かったんだけど、「心からの感動」という意味では、また相性の良くないことを証明してしまったようです。 |

||

| No.66 | 2002/ 5/26 | ウィーン・アンサンブル11 |

5月の「月に1度はコンサートへ行こう企画」。今日は、ウィーンフィルの管楽器メンバーを中心とした、ウィーン・アンサンブル11を聴きに行きました。(5月26日 すみだトリフォニーホール) プログラム モーツァルト 魔笛より夜の女王のアリア、ポストホルン、トルコ行進曲、その他 ロッシーニ セビリアの理髪師序曲 ヴェルディ 椿姫より (休憩) シュトラウス こうもり序曲、常動曲、などのワルツ、ポルカ集 前半は、曲のせいか力を少しセーブしていたのか分かりませんが、間延びしているところがところどころありました。それに比べて、後半のシュトラウスはさすが!という感じです。メンバーをみると、今年2002年のニューイヤーコンサートに出演していたメンバーと、かなり重複しているではないですか。 特に印象に残ったことを、箇条書きにしました。 ・Tpシューのポストホルンの音色 ・ストランスキーとマイヤーのウィンナホルンのハーモニー ・フェダゼルのPicc (ちなみにFluteはちょっと疑問) ・常動曲でのミッターマイヤーの色々なPerc入り乱れ これらは本当に凄かった。だまって演奏しているよりも、上記のように、何か演奏に特徴のある曲が印象に残りました。それにしても、ウィンナホルンの出番が少なすぎた。たまに聴こえてくるハーモニーを聴くと、これこれ、と感じてしまった。もっと目立つアレンジをしてほしい。 |

||

| No.65 | 2002/ 5/13 | 月1コンサートの危機!? |

諸事情により、「月に一度はコンサートへ行こう」企画ができなくなる可能性が出てきました。つまり、平日19時のコンサート開演に間に合わない状況になりつつあるということです。 でも、音楽だけは、他にこれを阻むものがあっても、何とか続けたいと思っている。今後は、日曜日のコンサートが中心となるかもしれないが、平日も時間を見つけて行きたい。継続は力なり(!?)である。 現在チケットを確保してるコンサートは、 5月26日 ウィーン・アンサンブル11 (すみだトリフォニーホール) 9月 8日 飯森/東京シティフィル ワーグナー:「ジークフリート」全3幕 (東京文化会館) の2つ。絶対に続けてやる。 |

||

| No.64 | 2002/ 4/16 | トスカニーニ、素晴らしい! |

この日、仕事帰りにNAXOSのCDを2枚購入した。いずれも買う予定ではなく、並んでいるのを見て、気になったので買ってしまった。 レスピーギ:劇的交響曲(シンフォニア ドラマティカ) ダニエル・ナザレス指揮 スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 シューベルト:交響曲第2番変ロ長調 ワーグナー:「パルジファル」(管弦楽版ハイライツ) アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 (1940年3月録音) 1枚目のレスピーギ。初めて曲名を知り、まださっと聴きとおしただけだが・・・。なんというか、ちょっと聴いているのが辛いですね。ほとんど演奏されないのを、証明してしまう作品(演奏)というのが、率直な感想です。繰り返し聴いたら、良いところがみえてくるかなあ。 2枚目、これがなかなか素晴らしい。トスカニーニの音楽、はつらつしていていいねえ。特にシューベルトがお気に入り。堂々とした出だしが、モーツァルトの交響曲39番に似ている。こういういい演奏を聴くと、シューベルトを集中的に聴きたくなるね。交響曲で繰り返し聴いているのは、5番、7番(旧8番)と8番(旧9番)の3曲のみ。これからは、シューベルトを、そしてトスカニーニを集めていきたい。 |

||

| No.63 | 2002/ 4/ 5 | 中野真理フルートリサイタル |

「月に1度はコンサートへ行こう企画」の4月編。今日は、当日券で、中野真理フルートリサイタルへ行ってきました。(4月5日 東京文化会館小ホール 19:00開演) プログラム A.ヴィヴァルディ: フルート協奏曲「ごしきひわ」 C.P.E.バッハ: フルート協奏曲二短調 尾高尚忠: フルート協奏曲 S.メルカダンテ: フルート協奏曲ホ短調 中野真理(フルート) 金昌国(指揮) アンサンブルofトウキョウ 中野真理さん、名前はずいぶん前から知っていたけど、演奏を聴いたのは今日が初めて。実に豊かなカンタービレですね。最初と最後のイタリアものでは、特にそのカンタービレが光っていました。聞かせどころでは体が自然と客席の方へ移動し、ついこちらも聞き入ってしまう、そんな感じの演奏でした。曲では、最後のメルカダンテが一番印象に残りました。この人、きっとイタリアが好きなんだろうな。 オケの演奏も素晴らしかった。そしてそれを引き出した金先生の熱い指揮。今日は、先生のフルート演奏はなかったが、次は吹き振りを見てみたい。 |

||

| No.62 | 2002/ 4/ 4 | 激安! ハイドン全集 |

最近のクラシックBBSで話題となっている、ハイドン交響曲全集CDを店頭で見た。33枚組でなんと1万円弱。安すぎる! 録音は1987年から2001年ということで音が良く、すでに購入した人によると演奏も素晴らしいようだ。アダム・フィッシャー指揮のオーストリア・ハンガリー・ハイドン管弦楽団。ウィーンフィルやウィーン響、その他のオケのメンバーが集まって結成しているようだ。 ここまで書いておいてなんだが、購入するかどうかまだ決めていない。安くて音も良く演奏も良い。文句のつけようのないCDだが、購入して果たして交響曲104曲全て聴くのかなあ、とも思っている。コレクションの1つとしては、持っていて面白いと思う。 ワーグナーの「指輪」も、これと似ているかもしれない。いまだに、買わないでいる。 |

||

| No.61 | 2002/ 3/21 | 久々のN響 |

「月に1度はコンサートへ行こう」企画の3月編。久しぶりにNHK交響楽団の演奏を聴きに行きました。(3月21日 サントリーホール 16:00開演) ウェーバー: 歌劇「オベロン」序曲 ブラームス: ヴァイオリン協奏曲(独奏 ニコライ ズイナダー) ベートーヴェン: 交響曲第5番 ローター・ツァグロゼク指揮 NHK交響楽団 この指揮者、独特の「間」を持っているな、というのが第一印象です。オベロンの弱音から、強音への移り変わる瞬間や、ベト5の運命の主題の後の弱音などの時に感じました。全体の響きは非常にオーソドックスで、ベト5の楽譜も今はやりのベーレンライター版ではなく、通常のブライトコプフ版だったと思います(推測)。指揮台の上ではかなり暴れるタイプの指揮者で、Pブロックから見ていると面白かったです。 ヴァイオリンのズイナダーは、かなりの大男でびっくりしましたが、ヴァイオリンの音もそれと同じくらい大きかった。指揮のツァグロゼクもそうですが、この人も音楽への情熱を表に出すタイプの人で、指揮者と共にとても好感がl持てました。 オケの配置は、ヴァイオリンを左右に並べ、コントラバスを下手に置く古典スタイル。コンマスは堀さんで、アシスタントに篠崎さん。管楽器のトップは、神田さん(フルート)、北島さん(オーボエ)、磯部さん(クラリネット)、水谷さん(バスーン)、樋口さん(ホルン)、津堅さん(トランペット)、神谷さん(トロンボーン)、という布陣でした。 |

||

| No.60 | 2002/ 3/ 3 | このHPについて |

いまさらですが、「このホームページについて」というページをつくりました。構成と製作者の紹介です。 |

||

| No.59 | 2002/ 2/24 | オベロンと第9 |

「Orchestra」のページに、「オベロン」と「第9」を追加しました。ただし、両曲ともすでに演奏をしたことがあるので、演奏日の追加だけです。 |

||

| No.58 | 2002/ 2/21 | ボッセ指揮の新日本フィル |

「月に1度はコンサートへ行こう企画」の2月編。今日は、当日券でボッセ指揮NJPの定期演奏会へ行ってきました。(すみだトリフォニーホール 19:15開演) ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲 ベートーヴェン:交響曲第2番 メンデルスゾーン:「最初のワルプルギスの夜」 ボッセ指揮 新日本フィル 晋友会合唱団 他ソリスト4名 ん、悪くなかったですね、この演奏会。メインのメンデルスゾーンが最も印象に残りました。もちろん初めて聴く曲で、どういう内容だか分からず聴きました。でも、オケの響きが充実していたので、なんとなく音楽の進行が分かったような気がします。ボッセの指揮も、この曲のときは、本当に気合が入っていた。こんなところでしょうか。 |

||

| No.58 | 2002/ 2/20 | 更新情報の整理 |

ネタはあるのに、なかなか更新できず。今日は久々の更新。「更新情報&日々雑感 2000」と「更新情報&日々雑感 2001」を作成しました。このページを少し整理しました。 |

||

| No.57 | 2002/ 1/29 | パスカル・ヴェロのモーツァルト |

2002年最初の「月に1度はコンサートへ行こう」企画。昨年1年の限定のつもりだったが、今年も続けることに。今日は、「東フィル 第5回千葉市定期演奏会」へ行ってきました。(JR千葉駅前 ぱるるホール 午後6時30分開演) <オール・モーツァルト・プログラム> 交響曲第31番「パリ」 ピアノ協奏曲第9番「ジュノム」(独奏 花房晴美) 交響曲第41番「ジュピター」 パスカル・ヴェロ指揮 東京フィルハーモニー交響楽団 このシリーズ、昨年8月の「カルメン」を聴きに行ってその演奏会の質の高さに驚き、今回も楽しみにしていました。前回同様、心から満足する演奏会だった。特に「ジュピター」。こんな熱演はなかなかお目にかかれない。学生時代、突然モーツァルトが好きになったが、そのきっかけがこの曲だった。 この素晴らしい演奏の最大の功労者は、やはり指揮者だと思う。指揮者のヴェロは、名前は以前から知っていたが、実際に見るのは初めて。実に素晴らしい指揮者だ。かなり振りが大きく、音楽が、そしてモーツァルトが好きで好きでしょうがないというのが伝わってくる。そして、アクションだけでなく、それが音楽となってきちんと伝わってくるところがすごい。 ジュピターの第4楽章は、千手観音のようにいくつにも手が伸び、それにオーケストラが髪を振り乱しながら応える大熱演。全てを忘れて、音楽に引き込まれてしまいました。この指揮者の他の演奏会も行ってみたい。 毎月ではないものの、定期的に千葉で演奏会を行っているようだ。会社帰りに寄れて、毎回必ず満足して帰宅できる演奏会なんて、そう多くはないだろう。これからもこのシリーズには欠かさず足を運ぶつもりだ。 |

||

| No.56 | 2002/ 1/24 | 最近購入したCDから |

1週間ほど前、久しぶりに秋葉原のラオックスに行き、輸入版のCDを購入した。3時間ほど店にいたが、結局この3つしか買わなかった。 ・ドニゼッティ: 歌劇「ルチア」 (スチューダー、ドミンゴ他 2枚組み) ・ビゼー: 歌劇「カルメン」 (1941年NYメトのライヴ 2枚組み) ・ツェムリンスキー: 「人魚姫」 他 (Thomas Dausgaard指揮) 数年前、テレビであるソプラノ歌手が、フルート奏者を隣に素晴らしいアリアを歌っているのを見た。ソプラノが歌ったフレーズを、フルートが後を追って模倣し、繰り返す。そして今度は同時に、全く同じメロディーを奏でる。その見事な「呼吸」に圧倒された。最近その曲が「ルチア」だと分かり、購入した次第。今度はこの曲の楽譜を探して、自分で吹けるように練習しようと思う。 CDの録音には、いわゆる「スタジオ」収録と、「ライヴ」収録の2種類がある。単純に、どちらの方がいいとは言えない。しかし「カルメン」は、ライヴ収録で、その音楽の面白さを発揮する曲ではないか、と思っている。このCDは、客席の拍手や雑音だけでなく、放送用の実況解説まで収録されている、まさに究極のライヴ盤。 同じNYメトでの1954年ライヴ盤を持っているが、これが私が持っているベスト。なんといっても、ホセがマリオ・デル・モナコだからね。この「花の歌」を聴いたら、他の人は聴けません。 最後にツェムリンスキー。最近、日本人の若手の指揮者が取り上げて演奏することがあり、気になっていた。シャイーが指揮しているCDを探したが、見当たらなく、店に1枚だけ残っていたこのCDを購入した。所々分かりやすいフレーズが聴けるが、曲全体は少し難しさを感じてしまう。もう少し聴きこんでみるつもり。 全く知らなかったが、このツェムリンスキー、あのシェーンベルクや、マーラーの妻であるアルマの作曲の先生だったらしい。 |

||

| No.55 | 2002/ 1/ 1 | 小澤のニューイヤー |

毎年恒例のウィーンフィルのニューイヤーコンサート。我が家ではBS放送を見ることができないので、前半はFM放送、後半は地上波放送(教育テレビ)で演奏を聴いた。小澤征爾の指揮、ちょっとだけ残念なこともあったが、全体としてはとても楽しめるコンサートだった。 後半開始の「こうもり」序曲、そして初めて聴くヘルメスベルガーの「悪魔の踊り」が特に素晴らしかった。音楽のつくりも緻密で、かつ熱気に満ち溢れたもの。さすが世界のオザワだと思った。ドナウの前の挨拶も例年と違い、団員が一人ずつ各国の言葉で「新年おめでとう」を言うというこりよう。こんなところも、今年のコンサートを楽しくした要因だと思う。 残念だったのは、「美しく青きドナウ」の演奏が・・・、ちょっとね・・。なんというか、ワルツを踊りたくても踊れないような、リズムが停滞していたような気がしたのですが。こんなことを感じたのは私だけでしょうか。それから、いつも楽しそうに演奏する団員が、今日はしかめっ面をしてたのも気になりました。特に気になったのは、フルート首席のフルーリーとホルン首席のシェトランスキー。小澤のやりたい音楽とオケのやりたい音楽に、大きな差があったのかなあ。そういえば、ドナウの出だしのホルン、冴えなかったよなあ。 でも、全体的には楽しかった。よかったよかった。今年秋からの歌劇場音楽監督就任も、期待がもてます。 |

||

|

|

||

| 過去の更新情報 ・「更新情報&日々雑感 2001」 ・「更新情報&日々雑感 2000」 |

||